|

←

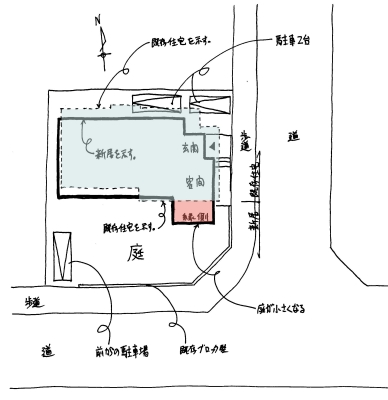

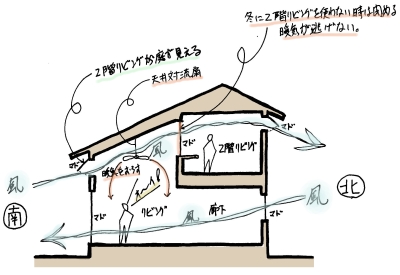

風が抜けて行くリビング・ダイニングの吹き抜けです。

手前がリビングになります。

ダイニング部分が吹き抜けなので、圧迫感がありませんね。 |

|

←

絵を飾れる壁面を計画的に設けています。

黄色の家具はシステムキッチンです。

リビングとダイングを一体にすることで、広々と使えます。

|

|

←

リビングからもダイニングからも見える位置にTVを配置しました。

設計段階からTVのサイズを考慮して、壁の巾などを決めています。 |

|

←

リビング側は、天井を低くして落ち着くように、ダイニング側は、椅子に座るので、開放的な吹き抜けにしています。 |

|

←

風が抜けて行く吹き抜けの高窓です。

電動オペレーターが付いているので、リモコンで開閉出来ます。

暑くなった空気が抜け易い構造になっています。

梁には、移動が出来る照明器具を付けています。好きなところを明るく照らすことができます。 |

|

←

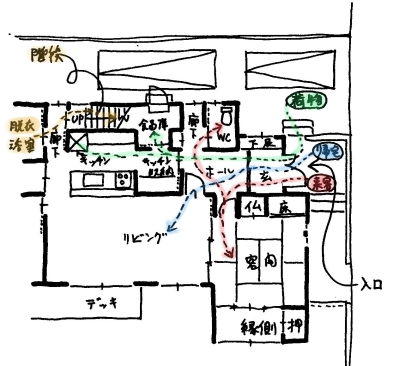

ふすまを開けることで、ダイニング・リビング・客間が一体になります。

奥行きのある部屋に変身します。

|

|

←

風の抜けて行く、2階リビングの窓が見えます。暑くなった空気が抜けそうな気がしますよね。

キッチンのレンジフード前は型ガラスで、手元が暗くならないようにしています。 |

|

←

キッチンカウンターから覗くようにして、ダイニング・リビング・客間を見ています。

キッチンからも家族の顔と気配を感じられる配置になっています。

TVも見えますね。 |

|

←

システムキッチンのカウンターですが、ダイニング側から戸棚として利用できます。

棚に電話を置いています。

扉の色は、結構悩んでいらっしゃいました。

リビング・ダイニングの雰囲気に大きく影響します。写真では解り難いですが、良い雰囲気です。 |

|

←

3本引きのふすま戸を引き込んだ状態です。

1間半の開口となりテーブルを並べた時に広く使えます。

ふすまの背を高くしてあるので、開けた時の開放感が高いです。 |

|

←

手元が見えないように立ち上りのあるシステムキッチンです。

調理器はIHですが、手元が暗くならないように型ガラスになっています。

油の跳ねなどがありますが、明るく使えることを優先しています。

奥は玄関ドアです。 |

|

←

背面の戸棚をシステムキッチンにすると高額になるので、既製品を入れています。

色をポピュラーなホワイトにすることによって違和感を感じないようにしました。

コストを下げたい場合にお勧めです。 |

|

←

出入りのし易いカウンターキッチンです。

カウンターは配膳台にもなりますし、手元のごちゃごちゃを隠してくれます。

カウンター前にダイニングテーブルがあるので、受け渡しの台にもなっています。

使い勝手の良いキッチンとなりました。 |

|

←

キッチンの隣にキッチン関係の収納があると便利ですね。

見えないところなので、既存のカウンターを加工して、戸棚として再利用しました。

結構な収納力となっています。 |

|

←

茶だんすの置場を考えて、窓にするのではなく、壁面を残しました。

モダンな部分も欲しいということで、スリットの窓を設けました。客間のアクセントになっています。 |

|

←

今まで住んでいた家で採用されていましたが、仏壇置場に扉を付けています。

客間の利用目的によって、開け閉めを行います。 |

|

←

窓の外が玄関への通路なので、スリットの型ガラス窓をにしました。

夜には、あんどんのような光がこぼれます。

窓際に小物や花を生けた花瓶を置くと、シルエットが綺麗に出て、来客を迎えてくれます。 |

|

←

仏壇置場の扉を閉めた状態です。

仏壇置場の隣は、玄関ホールからのドアになります。

更にその左側は、リビングに入るドアです。シンプルな床の間もあり、純和風な作りになっています。 |

|

←

3本引き込み戸を開けるとリビングと一体化します。

広い部屋として利用可能となります。 |

|

←

今まで住んでいた家の面影を残したいとのことで、障子をそのままの形で再現しました。

前の家を忘れないためにとのことです。 |

|

←

3本引き込み戸を閉めると独立した客間となります。

背の高いふすまですが、シンプルなクロスを使うことで、変に目立たないふすまとなっています。 |

|

←

ランマ付きのアルミサッシですが、カーテンレールをランマの下に付けました。

換気をしたい時に、カーテンが邪魔になりません。 |

|

←

下足入は、既製品で検討していたのですが、良いものが見つかず、家具屋さんに作ってもらいました。

コストはアップしますが、雰囲気に合った下足入にすることができるので、満足度が違いますね。 |

|

←

壁面にエコカラットを使用して、玄関に入った時の臭いを吸着させています。

また、手すりを設けてあるので、靴を履く時の助けになっています。健常者でも使ってしまいますね。

また、ピクチャーレール(絵を飾る)を設けてあります。

季節によって、掛ける絵を簡単に変えられます。

|

|

←

風が抜けるための北側窓です。廊下の明り取りにもなっています。

温水ヒーターを窓下に設けています。小さな暖房を分散して設置すると、家全体の温度差を小さくすることが可能です。

すごく寒い場所を作らず、ヒートショックを防ぐためには、有効です。 |

|

←

玄関の段差は、靴が隠れる程度の高さです。使い勝手だけを考えると段差が少ない方が高齢者には優しいのですが、土をフローリングの上に持ち込んでしまいそうな気分になります。

土間とフローリングの関係とするとある程度の高さがあることで、格の違いを感じることができます。 |

|

←

介護補助が必要になった時のことを考えて、広めのトイレにしました。

隠れて見えませんが、小さな手洗いも付いています。 |

|

←

洗面台にカウンターを付け足し、作業スペースを延長しています。

カウンターの下は、ランドリーボックスを入れます。

カウンター上には窓を設けて、換気と採光を取り入れています。

使い易い洗面台となりました。 |

|

←

採光と換気用の窓が付いた勝手口のドアです。

ゴミ出しなどに使っています。また、玄関に来客があっても外に出て行くことができます。

右側は前からあった戸棚です。前からある家具は設計の段階から居場所を作ってあげることが重要です。 |

|

←

階段の冷気が降りて来ないようにドアを設けました。

このドアがないと六甲卸しのような冷気が降りてきます。 |

|

←

前からお持ちの家具のレイアウトを設計段階から打合せをして決めていました。

ピッタリと納まっています。

ドア部分は引き戸なので仕方ありません。どこかで妥協は必要です。

|

|

←

ベットと鏡台を設計段階からレイアウトして、窓の位置を決定しています。

ベットなどの大きなものは、設置できる場所が限られてしまうことが多いので、配置をよく考えることが重要です。 |

|

←

階段上に天井対流扇を設けて、暖まった空気を降ろしています。

対流扇によって、1,2階の温度差を1,2度程度に抑えることができます。

|

|

←

階段の照明は電球の交換ができる高さに設置しています。見た目だけで、高さを決めしてしまうと電球交換ができなくなってしまいます。 |

|

←

2階リビングです。

カウンターと椅子を設けて、利用する書斎のようなリビングです。

1階の気配を感じながら、あまり干渉されずにくつろぐことが可能です。

|

|

←

吹き抜けの天井もそうですが、濃い目の色の天井にしています。

落ち着く雰囲気になっています。

正面は、畳敷きの予備室です。 |

|

←

天井対流扇は、冬の暖気を降ろすために回します。

吹き抜けの照明は、壁と天井を照らして雰囲気を演出しています。 |

|

←

吹き抜けを覗き込んでいます。

引き違いの小窓は、書斎の窓です。吹き抜けに面することで、暖気を取り込むことが可能です。暖房機器が必要ありません。 |

|

←

2階リビングを使用していない時に、吹き抜けの暖気を入れないように設けた窓です。

障子にするかどうかで、随分悩んでいらっしゃいました。

結果、1階の気配が感じられる窓となりました。 |

|

←

吹き抜けから暑い空気が上がってくるので、この窓から北側に抜きます。

|

|

←

2階リビングの北側高窓です。

電動オペレーターが付いていて、リモコンで開閉ができます。

正面の部屋は寝室です。

手前の手すり壁のくぼみにはソファーを置く予定です。 |

|

←

使い勝手とコストから洋間に琉球畳を敷いた予備室です。

コスト的には柱や長押を止めているので、低コストで、できています。

床にベタッとした使い方をしたいということで、畳敷きの部屋にしています。

昼寝や来客用の宿泊に利用しています。 |

|

←

窓が2つ並んでいる側が東で、景色が良いのですが、玄関屋根がある関係上、大きな窓よりもデザイン的に変化をつけたいとのご希望で2つにしました。

各ベットに一つずつの窓でシンメトリになっています。

暖房は温水ヒーターで、ベットの下からも乾燥をしてくれます。布団乾燥機が必要ありません。 |

|

←

寝室に書斎を隣接させました。

天井が下がってきているので、小屋裏部屋のような書斎になっています。

写真では、解りにくいですが、右側に吹き抜けに面した窓があります。暖気を取り入れられるので、暖房機器が必要ありません。 |

|

←

トイレの壁面には、エコカラットを使用して、臭いを吸着させています。

戸棚にはトイレットペーパーなどを収納しています。 |

|

←

2階のトイレなので、便器のタンクに水栓の付いているタイプを選択しています。

タオル掛けまで、設計時に打合せで決めています。 |