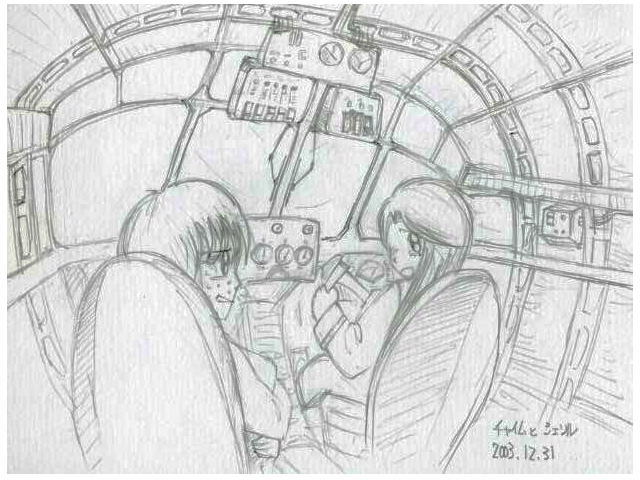

シェリル「どうすればいいの!?私、機械のことなんて、全然分からない!!」

チャイム「だぃ、じょうぶよ。落ち着いて。そのまま、操縦桿を引いて、高度を…」

|

「Funny World 番外編」

Page 13

|

|

第13話「ツインテールの巻」

|

|

|

|

「どうすればいいの!?私、機械のことなんて、全然分からない!!」 「だぃ、じょうぶよ。落ち着いて。そのまま、操縦桿を引いて、高度を…」 ばたばたという不ぞろいなエンジン音のするコックピットの中で、額に脂汗を浮かべた少女が、ヒステリックな声を出しながら操縦桿を握っていた。その隣では、青白い顔を した女性がシートにもたれ、真っ赤に染まったパイロットスーツの右わき腹を押さえて、息も絶え絶えになりながら、必死の形相の少女に話しかけていた。彼女のスーツの背面 は、無残にも握りこぶし大に裂けていて、千切れた内臓が飛び出しており、このままでは数分と持たずに絶命するであろう事は、誰の目にも明らかだった。 |

シェリル「どうすればいいの!?私、機械のことなんて、全然分からない!!」 チャイム「だぃ、じょうぶよ。落ち着いて。そのまま、操縦桿を引いて、高度を…」 |

|

「…」 「え?何?なんなの?チャイム、どうしたの?」 チャイムと呼ばれた女性は、口をかすかに動かすだけで、もはや声を出すこともできず、意識も混濁し始めているようであった。 「チャイム!しっかりして!大丈夫、今傷を癒してあげるから。」 と言って、操縦桿を離した少女は、すばやく両手を複雑に動かして、癒しの呪文を詠唱した。しかし、彼女の予想通り、魔道の効果は全く現れなかった。そして、ばたばたとい う不ぞろいなエンジン音が、ますますひどくなったかと思うと、機体がぐらりと傾いた。 「スロットル、レバーを、調…。回転数が、合っ…ない。もっと、高度…とっ…」 |

|

腹部が真っ赤に染まった女性は、ショックで意識を回復したのか、少女にそう言うと彼女の頭をなぜて微笑んだ。少女は、自分の手の中でぬめっている物体に気が付いて、彼

女が想像以上に重症であることにようやく気づき、魔道が使用できない領域にいる自分が、全く役に立たないという事が悔しくて涙が出てしまった。しかし、すぐに気を取り直

すと、操縦桿を起こして機体を立て直した。魔道を使用しなくても、癒しを与える事のできる人物がいたからである。少女は、シートに座ったまま振り向くと、後部銃座に向か

って叫んだ。 「じょたーっ!すぐに来てーっ!!チャイムが、チャイムが大変なのよ!」 |

|

後部銃座には、ガラスの破片にまみれ機銃にもたれて倒れている青い髪の少年がいた。少年の額からは血が流れだしていて、その血はトリガーを濡らしていた。彼は、背後か

らの呼びかけにもぐったりとしたままで、ぴくりとも動かなかった。 「じょた!何やってるのよ!早く来て!」 |

|

コックピットの少女の叫びも空しく、後部銃座からは何の返答も無かった。そして、いよいよ出血がひどくなったせいか、真っ白な顔をした女性は血だまりの中で全く動かな

くなった。 「チャイム!だめ!!眠らないで。もう少しだから、もう少し頑張ればなんとかするから、だから眠っちゃダメ!!」 少女は、左右両方のエンジンをフルスロットルに入れて、操縦桿を引き起こした。ずんぐりしたフグのような形状をした機体は、よろよろと左右にへたりながら上昇していっ た。 |

|

|

| まただ。心地よいまどろみの中で彼は思った。彼がまぶたを開くと、ちかちかと光る金属質な物体が、谷間の細長い滑走路から漆黒の夜空に飛び立たんとしているところだっ た。その銀色の流線形物体は、轟音でもって、ざぁざぁという子守唄の水音をかき消しながら、ちょっとバウンドしつつ飛び立った。彼はまだ幼かったけれど、気分のよいとき に見上げる夜空に映りこむその物体が、エアシップとかギガウイングと呼ばれているのを知っていた。それは、ついこの間まで続いていた2つの種族の大喧嘩の際に、母親から 聞いていたからだ。彼は、たくさんのエアシップが、空中で絡み合いもつれ合いながら火花を散らして落ちてくるところを何度も見た。はじめ、彼はその様子を母親の影から恐 る恐る覗いていたが、だんだんとその無意味で迷惑な行動に苛立ちを覚えるようになっていた。そして、ようやく喧嘩は終わったけれども、彼のホームの近所には、その当時の 戦闘機械がまだ残されたままになっていた。それは、ソーリッドと呼ばれていて、スイッチを押せば空飛ぶ機械などいちころで落とせることも彼は知っていた。今日は見逃して やるさ。彼は、うとうととしながら夜空を眺めた。真っ黒な布に、大小様々な宝石をぶちまけたような夜空には、相変わらず黄色っぽいバーナーの航跡が続いていた。そして、 彼はざぁざぁという水音に混じった、重低音のエンジン音を聞きながら、まどろみの中に沈んでいった。 |

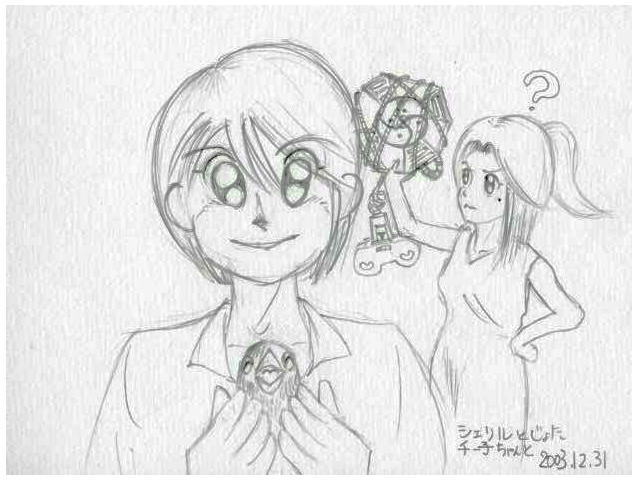

| 黒、というよりも青みがかった髪の少年が、出窓に面した粗末なベッドと収納箱、それとちゃぶ台と背もたれ椅子が二つしかない、殺風景な部屋の真ん中で、両手に荷物を抱 えながら少女の前に立っていた。白いワンピースを着た少女は、背もたれ椅子に足を崩して座っていて、左手の中に小さな生き物をつかみ、反対の手で小皿の中で湯気を上げて いる穀類に、スポイトを何度かコツコツと突っ込んでいた。小さな生き物、小鳥の雛は、その様子に気が付いたのか、少女の手の中から首を伸ばすと、フィヨョョ、フィヨョョ とか細い声を上げて鳴き、首をゆらゆらと動かした。少女が、スポイトを雛の口に近づけると、雛はいっそう大きな声で鳴いた後、ウグウグとスポイトの中身を飲み込んだ。 |

|

「こうやるのよ。分かった?」 少女は、少年を見上げると、雛を持ちたくてウズウズしている少年から荷物を奪い取り、ガラスケースの底に紙を敷いた後、柔らかくちぎった紙を丸めて雛の寝床を作ってや った。少年は、彼女から雛を受け取ると、恐る恐る両手で雛を抱きかかえた。雛は、相変わらずフィヨョョ、フィヨョョと鳴いていて、次のえさが来るのを待っているようであ った。彼は、目を細めると、自分の唇の下に雛の頭をくっつけた。雛は、彼の唇をカミカミと甘がみした。 |

|

「早くえさをあげて、こっちを手伝ってよ」 ダイヤモンドヒーターの調整をしていた少女は、コードの絡まりを解くのをあきらめると、明らかにソケット形状の異なるエネルギーユニットをとりあえず無理やり押し込ん で、結局こういうことは下々の者がするべきだという結論に達し、じょたの方を振り向いて言った。彼女は、湯気の上がらなくなった小皿に、急須からお湯を注ぐと、スポイト をぐつぐつと突っ込み、ホレ、と言って、目を輝かせている少年にスポイトを渡した。少年は、スポイトを恐る恐る雛のくちばしに近づけると、雛のくちばしの横から滑り込ま すようにスポイトを突っ込み、えさを口の中に押し込んでやった。 |

|

「シェリル、こいつかわいいねぇ」 青い髪の少年がつぶやいた。シェリルと呼ばれた少女は、絡まったコードをさらに毛糸玉みたいにしながら、早くこっちを手伝ってほしいと思って、やれやれという表情をし たが、いつも自分のために生と死の狭間で働いてくれている彼の心が、小鳥の雛で癒されるのならばそれもいいと思い、にっこりと微笑んだ。もっとも、彼にしてみれば、彼女 に優しくしてもらうのが、一番の癒しになるのだが。 |

じょた「シェリル、こいつかわいいねぇ」 |

| フィヨフィヨと鳴く小鳥を抱いた少年を、温かい目で見守る少女が、亡国の姫君シェリル・フル・フレイムであり、雛にほおずりする少年が、彼女のボディガードであり、使 いパシリであり、そして友人でもある、さかきじょた君であることは言うまでもあるまい。彼らは、ファニーワールド東の大陸の雄、カール帝国で、奪われた国土ドリムランド を取り戻すべく、日夜活動を展開していたのだが、そのチャンスは思いがけなく早くめぐってきたのであった。 |

|

「ドールズって何?」 じょたは、小鳥の雛に鼻の頭をくっつけながらシェリルに尋ねた。 「この国にお世話になっている、私を含むドリムランドの8人の王族の事よ。」 ファニーワールドの西の大陸に位置するドリムランドは、8つの小国が集まってできた国である。もともとは、隣国の竜族に対抗するために、種族の異なる8つの民族が軍事 同盟を結んだのが始まりであった。その後、もっとも文明の進んでいたチェロンが盟主となって、それらの国々を一まとめにした。その共同体の呼び名がドリムランドである。 しかし、その同盟国の中には、明らかに人類とは異なる種族、平たく言えば魔族や怪物に分類される種族もあって、彼らは人間と自分たちがひとくくりにされるのを好まなかっ た。むろん、人間の側でも、魔族、というよりも人の形さえしていない、場合によっては人間さえも食らうこともあるモンスターと、いっしょにされる事を望まない者も多かっ た。従って、もともと戦争の間だけの、敵の敵は味方という考えだけで結びついた危うい共同体だったわけで、竜族が侵攻してこなくても早晩解散することになるのは誰の目に も明らかであったのだ。 |

|

「その、ドールズのポジションアップのチャンス到来なのよ」 シェリルは、こんがらがった機械をじょたに押し付けると、彼から雛を奪い取った。そして、自分も雛にほおずりすると雛の顔を覗き込み、ちゅっちゅっと舌を鳴らした。ドリ ムランドは、結局竜族による侵略を受けて壊滅してしまったが、各国の王族は運良く生き残っていた。ミストパレスの姫ユキ(ヒューム)、ダイナモの王子ノイマン(魔族)、 フリアントの王子キリー(ヒューム)、風の城の姫ハーモニー(亜人)、魔の森を統べる者の末裔(通称ボウズ:魔族?)、動物王国の王子コロ(動物型)、銀海王国の姫ポル カ、そしてチェロンの姫シェリルの8人である。彼ら8人を称してドールズといい、カール帝国の皇帝ガガンボーは、彼らに祖国を取り戻す援助を惜しまないと約束していた。 が、市民平等でない国だからなのか、好みの問題なのか分からないが、ドールズにもランクがつけられていて、シェリルは、ユキ、ノイマン、キリー、ハーモニーに続く5番目 なのであった。当然、援助にもランクがつけられていて、じょたに言わせると、5番目でこの待遇なのだから、これ以下ならお客としての待遇じゃないよねとの事だが、まさに そんな扱いなのであり、そのランクアップのチャンスがあるのなら、活用しない手はないわけなのである。 |

|

「それが、この任務は、この子とも関係するのよ。カール帝国の赤道直下に、魔力の打ち消される地域があるの。理由はよく分かっていないんだけど。で、その谷間の街に行っ

て、激減してしまった鳥類、この子たちの調査をするのよ。固体が減少する理由を調べたり、現存する固体を数えたり、巣の場所を調べたりするの。」 「ふぅん。それなら、コロ王子が適任なのにね。それに、任務だなんて変だよね。カール帝国の人間がやればいいのに。と、言っても、居候の身では断ることもできないわけだ よね。」 じょたは、背もたれからむくりと起き上がると、シェリルの手の中にいる雛に顔を近づけながら言った。すると、シェリルは、高い高いをして雛を彼から遠ざけた。 |

|

「えぇ、もちろん。王子も同じ話を聞いているわ。ボウズもポルカもよ。」 じょたは、背伸びをしてもシェリルにはかなわないので、ちょっとむっとして椅子に腰掛け、毛糸玉になったダイヤモンドヒーターをほぐし始めた。シェリルは続けた。 「名目上は、4人で協力する事になっているけど、ランクアップされるのは一人だけなのよ。だから、お互いに出し抜くしかないでしょう。それに、力を合わせるといったって 、残りの3人の人選にも問題があるのよ。ボウズは、あの通り正体不明のヴァンパイアみたいなやつで、何を考えているのか分からないし。フードの下の顔を見たことさえ無い んだから。気持ち悪いでしょう?」 |

| じょたは、彼女がわざとヴァンパイアを引き合いに出して、彼に同意を求めているのにちょっと抵抗を感じた。彼女は、ヴァンパイア娘のチャイムも気持ちが悪いでしょう、 そうよね、いいえそうと言いなさい!という視線をビームにして、びしびしと彼に飛ばしていた。チャイムは、じょたにとってカール帝国でできた友人の一人である。また、命 を救ったり救われたりしたことのある大事な仲間でもあった。そして彼女は、確かにヴァンパイアなのかもしれないが、さっぱりとした性格の、美しい女性だったので、じょた は彼女のことが好きなのだった。もちろん、シェリルの事も大好きなじょたである。というわけで、例によってニブチンの彼には、シェリルがチャイムを嫌う理由というものが 、よく飲み込めないのであった。 |

|

「気持ち、悪いでしょう?」 シェリルは、ピッチャーマウンドで振りかぶる投手よろしく両手に雛を抱えてじょたを見下ろすと、ほくろのある左頬をひくひくと引きつらせてにっこりと微笑みながら、も う一度ゆっくりと言った。彼は、ヴァンパイア=気持ち悪い=チャイムという図式で考えているのはシェリルだけであるし、ボウズは確かに気味が悪いから、ここで気持ち悪い と答えても、彼がチャイムを侮辱することにはならないと考えることにした。それで、彼は、形の合わないソケットに無理やり押し込まれた電源ユニットを外しながら、うんう んとうなずいて彼女を安心させた。 |

|

「ポルカも、あの子も、ある意味何を考えているのか分からない娘なのよね。いつも、のっそりとして…。ぼーっとしている、いえ、大人しすぎるのよ、あの娘。」 シェリルは、自分でもちょっとばつが悪かったのか、話をヴァンパイアからそらしてポルカ姫のおざなりな人物評をすると、くるりとじょたに背を向けた。 「コロ王子は…。私、あの人は、生理的に受け付けられないのよ。なんか、こう、…嫌なのよねぇ。…犬くさくて。」 |

| シェリルは、じょたの方を振り返って眉をひそめてみせると、上げていた腕を下ろして、雛の背中に顔を近づけ、ちゅっちゅっと舌を鳴らした。そのとき、彼女の手の中にい た雛が、ぴょんと飛び上がって脱出を試みた。二人は、あっと驚いて、雛を抱きかかえようと腕を伸ばした。雛は、シェリルの手の中に抱かれ、彼女の手はじょたの手によって 包まれた。そして、自然と二人の顔も接近した。シェリルは、じょたの手をするりと抜けて、彼の胸元に雛を入れると、ふんふんと鼻を鳴らした。 |

|

「ん、キミは合格。チー子ちゃんは、ちょっと鳥くさいかな。」 「ちーこちゃん?」 「その雛の名前よ。かわいいでしょう。あ、それから、その鳥は、私たちがガガンボー陛下から預かった物だから、大事にするのよ。あの、犬ころ…コロ王子は、ハンディを付 けてくださるそうです。必要ないって。一度かいだにおいは忘れないらしいから。…なんか、気持ち悪いのよね。じゃぁ、出発の準備をするわよ。」 |

|

そう言うと、シェリルはくるりと回れ右をしてじょたの部屋を出て行った。じょたは、ようやく解けたダイヤモンドヒーターのコードをたたみながら、自分の胸元から頭を出

して、フィヨフィヨと鳴いている雛、チー子ちゃんをしばらくあやしていた。そして、ぼそりと言った。 「ちーこちゃんって、お前、メスなのか?」 「ぴぃゆぅ」 雛は甘えた声で鳴き、じょたは胸元の雛をややしばらくあやし続けた。 |

|

|

|

「動物は好きだ。あぁ、動物は好きだよ。」 ひげ面の男が、引きつった笑みで言った。 「ワンダホー!アニモー!」 ひらひらの帽子をかぶったひょろ長いゴミ箱が、ひげ面に向かって言った。ゴミ箱の上方には郵便ポストの口があって、そこからは長い舌が出ていた。ゴミ箱は、よく見ると補 強がなされていて、じっと観察すれば関節のような構造があることが分かり、勘の良い人物ならば、これが鎧に属するものなのではないかと気づいたはずである。むろん、ひげ 面はそのことをよく知っていたけれども。ゴミ箱は、はぁはぁと息を荒げながら、なおも呪文をとなえ続けていた。 |

|

「アニモー!アニモー!ワンダホー!」 「わ、分かった、俺も動物は大好きだ。歓迎する。」 ひげ面は、苦笑すると右手を差し出した。左手は腰のホルスターから離れていなかったが。ゴミ箱は、ひらひらした帽子の下からにょきっと腕を出すと、それは犬の腕であったけれど、ひげ面と握手した。6本の腕で。 |

|

「王子!第一村人と友好関係を結ぶことに成功しましたぞ!」 「じい、ここは村ではない。街だ。」 「ワンダホー!ワンダホー!」 「中に何匹か入っていやがるのか。」 ひげ面はぼそりとつぶやいた。 「む?何か言ったか?」 「王子!じいには今、匹と聞こえましたぞ。」 「アニモー!」 「いや、それは聞き違いだ。緊張して顔が引きつっちまったと言ったんで。」 この言い訳は苦しいか? 「じい。じいは最近耳が遠いようだの。」 「王子!申し訳ありませぬ。かくなるうえは腹かっさばいて…」 ゴミ箱とのやりとりにどっと疲れが出たひげ面は、彼らの話を無視してゴミ箱を用意していた馬車へ案内した。 |

|

「アニモー!」 「王子!動物虐待!これは、動物虐待ではないですか!」 しまった、とひげ面は思った。ついいつもの要領で、彼らを馬車に案内してしまったのだ。この町は、化石燃料で動くシューターは一台も無かった。それは、先の大戦の折にほ とんど破壊されたということもあるし、その後の協定でエアシップ以外に化石燃料を使用することは、やめることになったからなのだ。いろいろな噂話もあった。彼は、すべて 非科学的なことだと思っていたが、どこかの研究者だかは、声高に化石燃料の危険性を叫んでいた。 |

|

「シロ、じゃない、ぽち、でもなかった。げふん、げふん。コロ王子様。」 ひげ面は、ゴミ箱の前にひざまずくと言った。 「あの馬たちは、王子のご到着をいまや遅しとお待ち申し上げていたのです。ぜひお仕えしたいと申しておりまして、あのようにお車を引いて控えておりましたしだいです。」 「うむ。くるしぅない。余を名君ぽち、そして伝説の名将シロと同一とするなど、気に入った。じい、褒美を取らせよ。」 いたの?やべぇ、聞こえていたのかよ。ひげ面は頬をぴくつかせながら微笑んだ。そると、ゴミ箱から何かが吐き出された。今まで舌が出ていた場所から、何かが出た。するっ と舌が引っ込んで、まあるい赤い、肉が出た。そして、またにょろりと舌が出た。 |

|

もらっておかないとまずかろうなぁ。ひげ面は、両手でうやうやしくその肉を拾い上げると、そのまま頭上に掲げた。体に近づけたくなかったので。 「では、参ろうかの。じい。」 「王子!」 「ワンダホー!アニモー!・アニモー!アニモー!」 |

| ゴミ箱が、がしゃりがしゃりと音を立ててひげ面の前から遠ざかっていった。それに伴って、得体の知れない呪文も、耳障りな呪文も遠ざかっていった。彼は、いろいろな意味 でほっとしていた。そして、やはり一番ありがたかったのは、本国から伝送されてきた人相書きだったなぁと思った。その「ゴミ箱状のバトルスーツ」の画像が無かったら、最 初に出会った瞬間に射殺してしまったかもしれなかったから。そして彼は、あと3人のデータを眺めながら、彼らが少しはましな格好で現れてくれることを祈った。ひげ面には 、容赦なく太陽の光が照り付けていた。彼は、くらりとめまいがしたような気がしたが、それはこの街の強烈な太陽光線のためだけでは無さそうなのであった。 |

|

|

| 崖の上に、一台の真っ赤なシューターが停まっていた。シューターの側面には、毛皮のコートを着た少女が立っていて、背中をシューターに預けていた。彼女は、両手を口の前に持ってきて、はぁと白い息をはくと、ぶるぶると身を震わせた。 |

|

「やっぱり、持ってきて正解だった。」 毛皮を着た少女は、崖下に見える滑走路とそれに張り付いた小さな街を眺めていた。その街は、カール帝国の南方にある、ほとんど赤道直下の街で、過去に鉱山の領有権をめぐって激しい争いの起こった場所であった。 |

|

「シェリル、やっぱりボクが運転するよ。」 「いや、絶対あたしのほうがいいって。」 シューターから新たに二人の人物が出てきた。一人は、肌の色が透き通るように白い背の高い女であった。少女と異なり胸が大きいその女性は、もう一人の青い髪の少年を背 後から羽交い絞めしていた。言うまでもなく、彼らは自称ヴァンパイアギャルのチャイムとじょたである。 |

| シェリルは、彼らをちらりと横目で見ると、また崖下の街を眺めて考えた。チャイムの運転技術は誰もが認めるところである。しかし、彼女の運転は少々荒っぽい。ハンドルを 握ると人格が変わる、というやつである。もともと機械関係に弱いシェリルは、彼女の運転するシューターに乗っていると気持ちが悪くなるのであった。途中のショップで買っ た酔い止め薬は、飲んだとたんに意識が無くなって、気がついたら屍累々。みんな、自分が投げ飛ばしたと言っているけれど、信じられない。記憶がないし。お酒に酔えば、車 に酔わないと思ったのに。 |

|

やはり、じょたに運転してもらおうとシェリルは思った。ここまで道を間違えたのは自分の責任だから、彼に責任を取らせるべきよ。彼女の理論は常人には理解しがたかったが

、結論としてはそういう方向に落ち着いたようであった。 「じょた、宜しくね。」 チャイムは舌打ちし、じょたはほっと胸をなでおろした。 「ボクは、やっぱりさっきの分かれ道だと思うな。」 「ナビ使いなよ。せっかく最新型借りてきてるんだから。」 |

| この真っ赤なシューターは、チャイムが知り合いのつてで借りてきた最新型である。フルオートマチックで、目的地を設定してやればたいがいの人ならば最短距離を通って目的 地にたどりつける。シェリルが、どうやって道に迷ったのか、全くもって謎であった。もっとも、地図上は、ほとんどすれすれの場所まで来ていたのだ。高低差1000mくらいあったけど。 |

| 彼らが、ふもとの街に到着したのは、それから丸一日後であった。やっぱり、ナビがあっても迷うんだよとじょた。何か、結界みたいなものがあったねとシェリル。そして、あ たしに任せておけば今頃はとチャイム。ひげ面の保安官の前へやってきた三人は、とりあえずお愛想笑いを浮かべてみると、ひげ面もくたびれたお愛想笑いを浮かべた。 |

| なんてこった。よりによって化石燃料のシューターで来るなんて。問題にならなければよいがと保安官は思った。彼は、自己紹介をすると、彼らを宿舎まで案内した。宿舎の前 には、予想通りゴミ箱のようなスーツが置かれており、怪しげな呪文が彼を悩ませた。 |

| 少女は、そのゴミ箱を見て、一瞬嫌悪の表情をあらわにしたが、すぐそれを無視して通り過ぎた。約2名、ぎょっとして立ち止まったが、少女の鋭い声でわれに返ると彼女のあとを追った。 |

|

「ワンダホー!アニモー!ワンダホー!アニモー!」 彼らの背後からは、恐ろしげというよりはユーモラスな呪文がずっと続いていた。その呪文の中に、姫!という声が聞こえたような気もしたが、シェリルは気のせいだと思って いたし、約2名にはその音を「人間の声として」聞き取ることさえできなかったのであった。 |

|

|

| Top Page , List , 前頁 , 次頁 |