「ここに……住んでいらっしゃるのですか……?」

それがセイリオスの部屋を見たシルフィスの第一声だった。

セイリオスが築後30年にはなろうかという古いアパートを指さして、

「あそこの2階なんだ」と言われたときは、冗談としか思えなかった。

実際に、鍵を開けて、部屋の中に案内されると、ただただ驚くしかなかった。

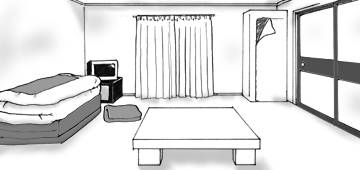

旧式のキッチンが付いている分、シルフィスの部屋よりは広いが、

6畳一間のその部屋は、清潔ではあるが快適とは言い難い。

学校ではピカイチのお嬢様として有名なあのディアーナの兄が、

こんな部屋に住んでいるとは、誰が想像しただろう。

シルフィスはそれ以上口も利けずに、部屋を見回した。

「高校のときに家を出て以来、自活しているんだ。

今はそれなりの収入もあるが、引っ越すのが面倒でね。

この部屋にいる時間も短いし」

セイリオスの言葉に、シルフィスは自分がとんでもなく

失礼な態度を取っていることに気づいた。

「すみません。ただ、あまりに意外だったもので……」

「だろうね」

セイリオスは気を悪くした様子はなく、

むしろ、彼女の反応を楽しんでいるようだった。

「前に、傘を返そうと思って、家を探したことがあるんです。

駅から歩いて1分とおっしゃっていたので……」

「この部屋を見て、どおりで見つからなかったはずだ、とでも思ったかい」

シルフィスは正直にうなずいた。

「高そうな傘でしたので、その……」

「高級マンションが並ぶ表通りで探したのだろう?」

「はい」

くすっ。

こらえられない、と言わんばかりに、セイリオスは笑いはじめた。

普段のクールさはどこにいったのだ、と問いつめたくなるような大爆笑である。

「笑いすぎです」

「いや、すまない。予想した以上にきみの反応が面白くてね」

「笑い事じゃないんですよ。見つけられなくて、ものすごく残念だったんですから」

「本当に?」

セイリオスはもう笑っていなかった。

むしろ、あまりにも真面目な顔つきに、シルフィスは動揺した。

「あ、あの……」

「なんだい」

「おなかがすいたので、ご飯の支度にかかりますね」

シルフィスは台所に逃げた。

【小牧】

1DKの安アパートです。

こういう展開は苦情の元になるので、一応、アンケートを取ることにしました。

ご協力をお願いします。