素朴な土木構造物

土木と言えば、橋とかダムとか大きな構造物をイメージされる方が多いと思います。でも、普段何気なく見ているものの中にも、土木構造物は一杯あります。そして、それらも与えられた使命を果たすための立派な構造物なのです。そんな素朴な土木構造物達を皆さんに理解してもらおうと考えました。

出来るだけ理解し易いようにしたいと思っていますので、内容が分かり難い、意味が不明などの意見があればご指摘願います。

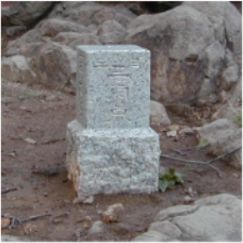

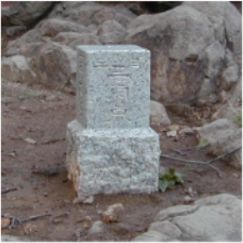

2.国家基準点(こっかきじゅんてん)(掲載:Vol.1-9)

経緯度、標高、国土(地形)の骨格を決めるためには、ある基準を設けなければなりません。このため、日本では、国家基準点として右の写真のようなものを設けています。これは三等三角点ですが、国家基準点としては一等、二等、三等、四等三角点、一等、二等、三等水準点などがあります。数字が小さいほど高い精度が求められています。これらの諸元は、建設省国土地理院に整理されています。

経緯度、標高、国土(地形)の骨格を決めるためには、ある基準を設けなければなりません。このため、日本では、国家基準点として右の写真のようなものを設けています。これは三等三角点ですが、国家基準点としては一等、二等、三等、四等三角点、一等、二等、三等水準点などがあります。数字が小さいほど高い精度が求められています。これらの諸元は、建設省国土地理院に整理されています。

三角点は平面位置の基準として用いられていますが、標高は略値です。標高の基準としては、水準点が用いられています。

土木構造物を造る時には、これらの基準点を基に位置や高さ(標高)を決めています。まさに、縁の下の力持ち的な存在なのです。

1.護岸工(ごがんこう)(掲載:Vol.1-8)

この写真は川の堤防です。堤防の天端の下に草があり、その下に灰色のブロックが見えますネ。これが護岸工です。また、川の近くにも灰色になっていますが、これも護岸工です。水に近い方を低水護岸、堤防の天端に近い方を高水護岸と呼んでいます。

この写真は川の堤防です。堤防の天端の下に草があり、その下に灰色のブロックが見えますネ。これが護岸工です。また、川の近くにも灰色になっていますが、これも護岸工です。水に近い方を低水護岸、堤防の天端に近い方を高水護岸と呼んでいます。

堤防は土で出来ています。このため、洪水の時の速い流れや、流木などにより堤防の表面が損傷し、堤防が壊れないようにコンクリート製のブロックにより保護しているのです。

護岸工としては、コンクリート製の他に布団籠(鉄製の網の中に石を詰めたもの)などもあります。また、コンクリート製であっても草などがはえるようにしたものもあります。

このブロックの高さは、計画上の洪水が来たときの水位の高さになります。対象とする洪水の流量は川により異なりますが、護岸工を見ると、とりあえず、その高さまで洪水が来ると考えてよいのです。

経緯度、標高、国土(地形)の骨格を決めるためには、ある基準を設けなければなりません。このため、日本では、国家基準点として右の写真のようなものを設けています。これは三等三角点ですが、国家基準点としては一等、二等、三等、四等三角点、一等、二等、三等水準点などがあります。数字が小さいほど高い精度が求められています。これらの諸元は、建設省国土地理院に整理されています。

経緯度、標高、国土(地形)の骨格を決めるためには、ある基準を設けなければなりません。このため、日本では、国家基準点として右の写真のようなものを設けています。これは三等三角点ですが、国家基準点としては一等、二等、三等、四等三角点、一等、二等、三等水準点などがあります。数字が小さいほど高い精度が求められています。これらの諸元は、建設省国土地理院に整理されています。 この写真は川の堤防です。堤防の天端の下に草があり、その下に灰色のブロックが見えますネ。これが護岸工です。また、川の近くにも灰色になっていますが、これも護岸工です。水に近い方を低水護岸、堤防の天端に近い方を高水護岸と呼んでいます。

この写真は川の堤防です。堤防の天端の下に草があり、その下に灰色のブロックが見えますネ。これが護岸工です。また、川の近くにも灰色になっていますが、これも護岸工です。水に近い方を低水護岸、堤防の天端に近い方を高水護岸と呼んでいます。