もしもお前がラ・イールで

ラ・イールが神様だったら

ラ・イールがお前にして欲しいと思うだろうことを

ラ・イールのためにしてやってくれ

MEDIEVAL V

「ラ・イール」

RETURN TO THE:26

『天使の出会い』

「君の信仰は尊重するし、君の勇気は尊敬するよ。凄いと思う。……ただ」

あの夜……

「君の生き方に賛同はできない」

初めてスレイプニールを紹介されたあの夜。

「感情や心を否定し、第三者の命のままに生きる。そんな生き方が正しいとは思えないんだ」

お互い、自分の馬の背に揺られ肩を並べて城を散策したあの夜。

「君が……その心を、既に神に捧げたというのなら……」

初めて、他人に奇麗だと言われたあの夜。

「ならば、僕は……その神ごと君の心を動かしてみせるよ」

彼は、言った。

「ポワティエでの結果次第だけど。多分、君はオルレアンに派遣される運びになると思う。でも……そうなったら、嫌でも戦場という狂気の領域で殺し合いをすることになる……」

少し、寂しそうにそう言った。

「その中で……いつかきっと分かる日が来るよ。戦争は人の命と運命を弄ぶ。そして、戦場では信仰も奇麗事も通用しない。

君にとって、この戦争は神の後押しを受けた、聖戦なのかもしれない。だけど、そこで行われるのは、守るべき家族や心を持つかけがえのない人間の命のやりとりなんだよ」

悲しく微笑んで、そう言った。「神も信仰も関係のない、純粋な心からの目で――戦というものを見詰めてみて」

慈しむように、彼女を見詰めてそう言った。「今は、まだ、分からないかもしれないけれど……。僕が今日話したこと、いつかきっと分かる日が来るよ。……だから、ラ・ピュセル」

そう言って、彼は彼女を見送った。

「その日まで、どうか無事でいて」

■四月二一日 フランス王国 ブロワ

この街は、ロワール川沿いにある <シノン> 〜 <オルレアン> 間を結ぶ直線上の、丁度中央にある軍事的要所である。

ラ・ピュセルが装備を整えたトゥールの街からは東に約五〇KM。馬の足でならば、片道一日かければ辿り着ける距離だ。

だが今現在、このブロワの街を治める領主、 <オルレアン公シャルル> はこの地にいない。一四年前のアザンクールの会戦で連合の捕虜となったのである。

アザンクールの会戦とは、国王軍が連合に記録的大敗を喫し、貴族や武将から多くの捕虜、戦死者を出した国王軍側からすれば屈辱の過去である。

この会戦において、騎士道に則った正面突撃を敢行する国王軍に対し、連合は新兵器長弓で対抗した。この長弓は、従来のものと比較して遥かに長い金属製の矢を上空に向け放つタイプの弓で、中〜長距離戦において絶大な威力を発揮する。

国王軍は数でこそ連合を圧倒していたものの、板金鎧さえも貫通する弓の雨が頭上から降り注ぐなか、敵陣に突撃しきる前にその大半の兵を失った。あの、アランソン侯の父親もこの戦争で戦死したのである。

その主の姿無きブロワ城の一室に大柄な兵士が慌ただしく駆け込んだ。限界まで鍛えられた大柄な体躯に、角張った顔、短く刈り込んだ金髪。そして、ピュセルのブロードソードの優に2倍はあろうかという、北欧からわざわざ取り寄せた大剣が一際目を引く。

見るからに、技術よりも腕力に頼った熱血漢といった感じだが……

彼こそが、オルレアン篭城軍隊長にして、国王軍傭兵部隊総隊長、ノルマンディ方面司令官の肩書きを持つ、歴戦の勇士、エティエンヌ・ド・ヴィニョルである。

……だが、誰も彼をその名で呼ぶことはない。戦場において敵味方問わず、彼はその鬼神もかくやという勇猛果敢な戦いぶりからこう呼ばれ恐れられる。――阿修羅と。

「お……おい! 来たぞ。来たんだ。完璧に来たぞ!」

バタバタと巨体を揺らして踊り込んできたそのラ・イールに、室内に居たこれまた騎士風の男が顔を向ける。「なんだ? 陣痛か?」

このボケっぷりは、ご存知へっぽこ傭兵クレス・シグルドリーヴァである。

彼は故郷のシグルズ攻防戦からこの国に帰ってきて直ぐ、シノンに向かった。が、そこで戦友にしてプライベートでの親友でもあるラ・イールが、オルレアン篭城軍の隊長として指揮を執っていると聞き、ラ・ピュセルの顔を拝むこと無くその足でブロワに向かったのである。

この際、リリアは私用があるとのことでシノンに残ったが、つい先日このブロワで合流していた。

クレスとリリアには、ラ・イールの計らいにより、すぐさまオルレアン篭城軍の傭兵遊撃隊長のポストを用意された。傭兵遊撃隊とは、その名の通り傭兵達により組織された遊撃小隊であり、作戦行動には直接参加せず、独自の判断によりかなり自由に動くことが許される独立部隊である。

この厚遇からも、ラ・イールがクレスとリリアに寄せるその信頼の高さが窺えた。

「それで、何が来たんだ?」

慌てるラ・イールにクレスが落ち着いた口調で訊いた。

「あれは、完璧にラ・ピュセルだ!」

「そうですか。彼女が到着しましたか」

クレスの傍らに品良く腰掛けたリリアが、静かに言った。

「ど……どうする?」

未だ興奮冷めやまぬ様子で、クレスとリリアを交合に見やりながらラ・イールが訊く。

「一応、彼女は今回のオルレアン戦の軍司令のひとりなんだろう?

迎えに出ないとまずいと思うか、リリア」

「そうですね。行きましょう」

そう言うと、流れるような動作でリリアは腰を上げた。

彼らは揃ってブロワ城3階の <国務会議室> から出ると、領主やその后の居室群、衛兵の間などの縫うように進み、螺旋の大階段に向かった。そのまま1階に降りると、コの字型に並んだブロワ城の翼棟郡に囲まれた内庭に出る。

――ラ・ピュセルは、そこにいた。

まるで、生まれ落ちたその日から騎士であったかのように、純白に統一された装備を纏って。蒼銀の髪に、透き通るような白い肌。それに、真紅の瞳。

噂に聞こえる以上のその美貌に、彼らは暫し言葉を失った。

「ルビーのような、神秘的な赤の瞳。リリアの満月の時の瞳の色と同じだ……」

そう呟いたクレスの傍らに立つリリア・シグルドリーヴァの瞳は、通常時は左がエメラルド・グリーン、右がゴールドだ。が、左の瞳だけは月の満ち欠けに呼応して、エメラルド・グリーンから新月に向けてブルーに変わる。

ブルーに変わった後、満月に向けて徐々に赤くなってゆき、月の姿が真円を描いた時、ラ・ピュセルと全く同じ色……

即ち、真紅に変わる。

「リリアと……どっちが奇麗かな……?」

ぽつりと呟いたクレスの目尻は、いつもより下がっている。心なしか、頬も緩んで――

その顔は、美女を前に嬉しそうだ。

「クレス」

傍らから、凍てつくような冷たい空気を感じて、クレスはその声に振り向く。そこには、冷気を纏ったリリアの姿があった。そのエメラルド・グリーンとゴールドの瞳が、真っ直ぐクレスの相貌を見詰めている。

「浮気ですか?」

ぞっとするような――酷く聞き取りにくい、小さな声でリリアは訊いた。クレスは気圧されるように数歩後ずさると、慌てて否定した。

「いっ……いや、これは、違う! 誤解だ、リリア」

「どう違うんです?」

(こ……怖ぇ〜)

「ただ、その……彼女の瞳の色が……なんだ。満月の時の君のと同じだな、と、そう思っただけだよ」

じっと自分を見詰めるその、神秘の瞳にクレスは逆に落ち着きを取り戻した。このあたり、ピュセルに見詰められる度に平静を失う、アランソン侯とは年期が違う。クレスはこの瞳と見詰め合うのに慣れていたのだ。……流石は夫婦と言ったところか。

「ホントだよ。リリア。頼む、信じてくれ。オレは、永遠にリリアだけだ」

真顔に戻ってそう断言するクレスに、リリアはようやく納得したらしく、やんわりと微笑んだ。

「分かりました。今回の件は不問に処します」

「ああ……どうも」

クレスも笑みを返した。まぁ、幾分引きつった笑いではあったが。

二人の微笑ましい(?)痴話げんかの終了を見計らったように、ラ・ピュセルは彼らに近付いてきた。既に彼女はラ・イールをはじめ、元帥ジル・ド・レ、同じく元帥のブーサック、キュラン領主等、ブロワ城に駐在していた主要な武将との挨拶を済ませたようだ。

ピュセルは、リリアとクレスの半歩手前で立ち止まると、自分より背の高い彼らを見上げる様にしてその視線を合わせた。

居心地の悪い沈黙を、クレスが破る。

「あ〜、貴方がラ・ピュセルですか?」

その問いに、こくんと頷いてピュセルは答える。

「オルレアン方面軍、傭兵隊所属独立遊撃部隊・隊長、リリア・シグルドリーヴァです。宜しく」

「よろしく」

ふたりは、ニコリともせずに挨拶を交わした。それが、時代を揺るがし同じ夢を追うことになる、戦士達の記念すべき出会いであった。

RETURN TO THE:27

『決戦の地、オルレアン』

話は半年前、一四二八年一〇月にまで溯る。

アザンクールの会戦をはじめ、各地で国王=アルマニャック軍を撃破し、王国深くまで切り込んだ連合は、パリに続く第二都市に進攻を開始した。そこで連合の兵士が目にしたのは、王国内で最も美しいとされる街のひとつであった。

――オルレアン。

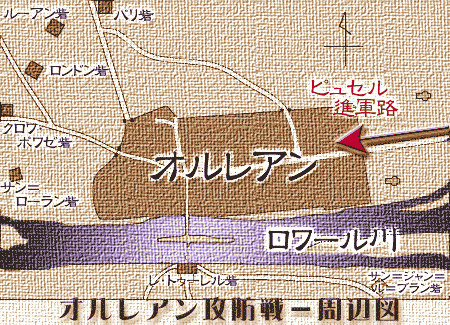

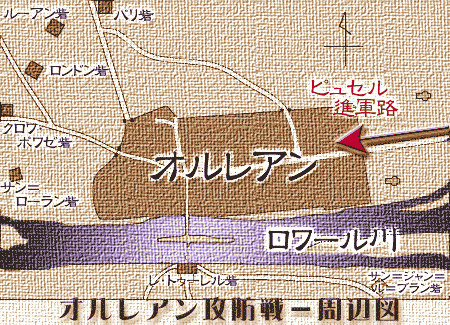

王国中央部を東西に貫いて流れるロワール川の中流にあり、首都パリから南へ約一〇〇キロメートルに位置する大都市である。

この街は外壁によって完璧に取り囲まれており、その外壁は更に規則正しい間隔を置いて建てられた塔にっよて固められる、強固な城塞都市であった。首都パリを手にした連合が、攻囲の対象にこのオルレアンを選んだのは当然であった。

三万という大人口を抱え、ボース地方の穀物市場を抱えた商業の中心地でもあり、更には街の直ぐ南をかすめるように流れる、ロワールの大河に架けられた、石造りの大きな橋がある重要な渡河地点で、物資の大集散地でもあったからだ。

このオルレアンさえ陥落させれば、幅一〇〇〇メートルを超えるロワール川を渡って、国王派がその主な勢力範囲としている王国南側へ一気に侵攻できる。

そうなれば、王太子=アルマニャック派にとっては、首都パリ奪還への進軍路を失うことになるばかりか、自らの破滅も決定的になる。連合の勝利は、決定的なものになるであろう。

オルレアンは、まさに国王(王太子)派にとっては命の綱――最後の砦であった。

連合の軍総司令ベッドフォード公爵は、このオルレアン攻撃軍司令としてソルズベリー伯爵を任命。そのソルズベリー伯は、イングランド本国より派遣された兵とブルゴーニュ派からの増強兵――

| 長弓部隊 |

2250 |

(イングランド軍) |

| 騎兵部隊 |

400 |

(イングランド軍) |

| 槍隊 |

400 |

(ブルゴーニュ軍) |

| 弓兵隊 |

1200 |

(ブルゴーニュ軍) |

からなる、総計四二五〇の大部隊を率いて北西側からオルレアンに迫った。

途中、オルレアンに立てこもる守備隊への物資補給路を絶つ意味も兼ねて幾つかの小都市を攻略占拠したが、この際に大した損害を被ることも無く、十分な兵力を温存したままオルレアン攻囲作戦は開始された。

時に一四二八年、一〇月一二日のことである。

この時、オルレアン側の対応は遅れに遅れていた。

防衛体制もほとんど整っておらず、兵力も通常レヴェルの治安維持の守備隊のみ。連合総司令ベッドフォード公爵の迅速な作戦行動と、ソルズベリー伯の進軍が急テンポであったこともその理由のひとつであったが、最大の理由は、従来まで通用していた軍事感覚にあった。

戦争という悲惨な行為にも、最低限のルールというものが存在する。その一つに、領主のいない都市を、攻撃してはならないという、騎士道精神から生まれたルールが当時あった。

アザンクールの会戦で、オルレアン領主シャルル・ドルレアン侯爵が捕虜となったことは周知の事実。オルレアン市側は、この状況から連合による侵攻はないと油断していたのである。

だが、連合最高の切れ者として名高い軍総司令ベッドフォード公は、実利主義を前面に押し出し、従来の虚礼を無視する行動に出た。それが、アザンクールの会戦における、正面から突撃してくる国王軍の騎士に対する、遠距離からの弓の攻撃。そして、領主無き都市オルレアンへの侵攻という形で示されたのである。

国王側がこの一五年の間、敗退を繰り返すことになったのは、こういった合理主義をとる連合に対し、国王側が頑なに従来の騎士道精神にこだわり続けたこの軍事感覚のせいに他ならない。

オルレアンを包囲する連合攻囲軍の第一の関心は、城塞を包囲することにあった。攻囲軍が建造する、砦や防御柵などといった軍事的建造物は篭城軍が城から打って出て来る場合と、援軍の攻撃に備えるためという、二重の意味を持つ。

今回のオルレアンのような大規模な街攻めの場合、攻撃目標の街の周りに幾つもの砦が築かれ、結果、ひとつの城塞都市ともいうべきものが形成された。

次に連合が執ったのは、オルレアンを孤立させる作戦である。オルレアン市の南側はロワール川に面しており、石造りの大橋で、国王派の勢力範囲である対岸――すなわち王国の南側と連絡を保っている。

そのロワール側に架かる石橋のオルレアン対岸側に、レ・トゥーレルという名の小さな砦がある。連合は、まずそこを占拠したのである。これによって、橋の反対側を抑えられたオルレアン篭城側は、この石橋を使っての補給や援軍の期待を絶たれ、結果、地理的に隔離・孤立させられたことになる。

これに対し、オルレアン篭城軍側は後にラ・ピュセルの忠実な戦友となる、先代オルレアン侯の私生児・ジャンの部隊や、ラ・イール率いる傭兵部隊など、オルレアン防衛のため駆けつける援軍を別ルートから迎え入れていた。

これに対し、オルレアン篭城軍側は後にラ・ピュセルの忠実な戦友となる、先代オルレアン侯の私生児・ジャンの部隊や、ラ・イール率いる傭兵部隊など、オルレアン防衛のため駆けつける援軍を別ルートから迎え入れていた。

とはいっても二、三〇人前後の部隊が幾つかという程度で、とても連合の攻囲軍に対抗できる数ではない。

オルレアン篭城側も、大部隊を迎え入れたいのはやまやまだったが、人数が増えればそれだけ食料不足を早めるし、そうなればパニックを招きやすくなる。それ故、そうそう大部隊を迎え入れるわけにもいかないのだ。

こうした状況を作り上げると攻囲軍側は大きな動きを見せなくなり、ことを長期戦に持ち込む構えを執った。オルレアン篭城側の兵糧欠乏を待ち、餓えと焦燥からくる内部崩壊を煽るのである。

当然、ささやかではあるがオルレアン篭城側も、連合の攻囲を取り払うべく幾度か出撃した。例えば、一四二九年二月一二日に決行された、ラ・イール率いる傭兵部隊による、連合補給部隊・襲撃計画。作戦名 <オペラシオン・サラマンドル> がそれである。

イングランドの食料輸送部隊を襲撃し、その荷を奪う。オルレアン側には奪った食料を持ち帰ることができ、しかも連行攻囲軍側に届くはずの補給を一時的にではあるが絶てる。

一石二鳥を狙った、奇襲作戦であった。

だが、ラ・イールとオルレアン篭城側の連携が乱れ大敗。アザンクールの敗戦の二の舞を踏むこととなった。連合側は、この日を皮肉を込めてニシンの日(この補給部隊の運ぶ食料が、ニシン中心だったため)と呼んだ。

因みにラ・ピュセルがヴォークルールにおいて、守備隊長ボードリクールに予言してみせたのが、このニシンの敗戦である。

反撃に出ては返り討ちに合い、隔離されたまま補給も滞り、市内に残された兵糧は減るばかり。真綿で首を絞められるような状況下、既に篭城軍側に打てる手は無くなっていた。――そう。彼らにできることは、もはや神に祈ることしかなかったのだ。

そんな時、絶望しかけるオルレアン市民の間に、神の使徒ラ・ピュセルが出撃したとの噂が流れはじめた。彼女は、ロレーヌ地方のドン・レミという村から、敵陣を突っ切って遥々シノンの街にやって来たと言う。ポワティエの高位聖職者たちの審問を受け、王家からも真の神の使者であると認められた少女。

見目眩いばかりに輝く白銀の甲冑に身を包み、大きな駿馬を颯爽と駆るその姿はまさに神の騎士。彼女によって、奇跡は生まれ、オルレアンは開放されるであろう。逼迫した状況のさなか、彼女にかけられる期待は弥が上にも高まっていった。

人々は、祈り待ち続けた。オルレアンの救世主が現われる、その時を。連合は、恐怖した。悪魔の化身と噂される魔女の到来を。

そして、彼女は来た。

RETURN TO THE:28

『ゼルエル抹殺指令』

――考えてもみてほしい。

混沌とした今のような時勢にあり、その権威こそ些か失墜気味とは言え、この時代に生きる民の思想の根底には、やはりカトリックの掲げる神の存在が以前としてある。故に魔術や、悪魔、神の奇跡といった神秘の力も人々には信じられていたのだ。

そんな中、現世における神の代弁者たる聖職者達が、神の遣いにして聖なる乙女であると認定した少女が、大兵団を率いこのオルレアンの地にやって来るというのだ。

市を死守する篭城軍と市民達にとっては、まさに神が遣わした奇跡の救世主の登場。対して、その敵となる連合の兵にとっては、神を敵に回したも同然の報せであった。無論、認定したのは王太子側に与する聖職者達。

ラ・ピュセルの脅威や神秘性を、全く信じない兵士も、連合内には多数いた。だが、ウワサの乙女が彼らに動揺を与えたのもまた事実。どのような形にせよ、今、オルレアンは奇妙な緊張に支配されていた。

ブロワの街にて、集結するオルレアン派遣軍と合流したラ・ピュセルは、出立の準備が整うと即座に進軍を開始した。このオルレアンまでの道中、彼女は画期的とも言える兵の意識改革をやってのけた。

まず、全兵に対し告解――すなわち神への祈りと懺悔の儀式を勧めた。戦場という世界で生きてきた現実主義の兵士達は、最初こそこのラ・ピュセルに懐疑の視線を向けてはいたが、彼女の纏う――神秘を感じさせるオーラを間近で感じる内、彼女の可能性というものを信じるようになっていた。

つまり、彼女は神の遣いであり本当に奇跡を起こすのではあるまいか……

何時の間にか、そんな気にさせられていたのだ。当然、そんなラ・ピュセルの指揮下で動くのだから、自分達は神の名のもとに聖戦へ向かう神聖な騎士団だという自覚が生まれる。

彼らは、知らない内に良い子の群れになっていった。

ピュセルがスレイプニールに跨り先頭を行く。その後に続く、兵士達の行進の様を見たブロワの街の住人達の目には、それらがまるで修道僧の行列のように映った。

また、ラ・ピュセルの功績として、一つ過去の悪しき慣習を取り払ったことが挙げられよう。

それが、娼婦達の排除である。この荒廃した時代、戦に向かう軍の後には、兵士達を目当てとした娼婦の群れが着いて回った。訓練を受けてもおらず、しかも馬さえ持っていない女達がゾロゾロと着いて回れば、嫌でも軍の足並みが乱れる。

ラ・ピュセルは当然のことながら娼婦の存在を嫌い、彼女たちを徹底的に追い払った。これは単に嫌悪感のせいだが、結果的に足手まといを切り離したことにより、彼女たちの行軍速度が速まることになった。

一四二九年、四月二九日。

敵側の砦を避けてかなりの遠回りをしたにも関わらず、ラ・ピュセルは、ブロワの街を出立してから二日目の夜にはオルレアン市に到着することができた。これは、当初の予定よりも随分早いものであった。

「ようこそ、我がオルレアンの街へ。ラ・ピュセル。貴女の到着を民も喜ぶであろう」

夜の闇の中、外門まで迎えに出ている市民達の松明の明かりが朧気に見えてくる。

軍の先頭にたって馬を進めるラ・ピュセルにならび、ル・バタール=ジャンは彼女に声をかけた。が、ピュセルはその声には全く反応を示さず、オルレアン市の五つの門のうち、東側に位置するブルゴーニュ門を見詰めたまま、口を結んでいる。

ブルゴーニュ門は、篭城戦の中唯一開かれている門で、彼女たちの軍勢は、ここよりオルレアン入城を果たすのだ。

ラ・ピュセルに話し掛けた、このル・バタールという男は、現在連合の捕虜として捕われの身であるオルレアン領主シャルル・ドルレアンが不在のため、領主代理としてオルレアンを防衛する、言わば篭城軍の総責任者である。

ル・バタールとは <私生児> という意味で、文字どおり彼は現オルレアン侯であるシャルル・ドルレアンの異母兄弟であるわけだ。

彼は、以前からこのラ・ピュセルの噂を耳にしており、ブロワに集結したラ・ピュセル率いる兵団をわざわざ迎えに来たのであった。

「おい、クレス。オレは彼女が喋ったところをまだ一度も見てないぞ。――完璧に、無口だ」

畏れ多くも、私生児とは言え王家の血を引くル・バタールの言葉に反応すら示さず、黙々と馬を進めるラ・ピュセル。その後ろ姿を顎で指しながら傭兵隊の総隊長であるラ・イールが、隣を進むクレスに言った。

「確かに。リリア並みに喋らんな」

クレスは素直に同意した。何時ものように、彼の傍らを行くリリアは、確かに異常とも言えるほど寡黙である。クレスに関しては例外的に、開放的に接するが……他者との会話は作戦行動中の必要最低限のやりとりを除いて、ほとんどない。

「そう言えば、彼女は神聖ローマ帝国の直ぐ国境近くにある――えっと、何て言ったか……」

「ドン・レミの村です」

記憶を掘り起こすクレスに、リリアが横から言った。

「そう。そのドン・レミにいたわけだ。もしかしたら、オレたちの母国語ではなく神聖ローマの言葉(ドイツ語)しか喋れないんじゃないのか?」

「おおっ! それは、理にかなっている」

クレスの指摘に、ラ・イールは大袈裟に納得の声を上げた。

「じゃあ、やってみるか」

「お前、神聖ローマの言葉、喋れるのか?」

ラ・イールの意外な言葉に、クレスが訊いた。

「単語なら、結構知ってる。繋ぎあわせれば、何とか通じるだろう。――完っ璧にバイリンガルだ」

ただ怪力しか取り柄のない、脳みそが筋肉でできているとさえ思われていたラ・イールだが、我々はその認識を改めなくてはならないらしい。

「ラ・ピュセル!」

意気揚々と呼びかけるラ・イールの声に、ピュセルはゆっくり振り返ると、その紅い瞳を彼に向けた。ラ・イールの口元に、勝利の微笑が浮かぶ。気持ちの上では、彼は既に勝利の美酒をすすっていた。

「グーテンターク!」

あまり流暢とは言えないが、とりあえず、まぁきける発音である。が、その後に問題があった。

「カルテ! ……ランドセル! ……バーム・クーヘン!」

いきなり、知っている限りの単語を連発しだすラ・イール。その表情は、根拠のない自信に満ち満ちていた。これで本人、大真面目に通じると思っているのが怖い。

「こいつに期待した、オレが馬鹿だった」

がっくりと項垂れて、溜め息交じりにクレスは言った。

……我らが傭兵隊長ラ・イールは、やっぱり期待通りのおバカな男だった。

ラ・ピュセルは、冷たい視線をラ・イールに向けると、相手をしていられないと言わんばかりに馬の足を速める。

「あがっ?」

何故だ……?

という表情をあからさまに造って、ラ・イールは顎を落としている。

「リリア、オレたちもこんなの放っといて、先に行こうぜ」

「はい」

ラ・イールは、その後二日間、死人のように元気が無かったという。

四月二九日、オルレアンに到着したラ・ピュセルを一目見ようと、街の東門に押しかけた市民その数六〇〇。日も暮れ、夜のとばりが降りようというのに、彼らの手にした松明の灯り火は、城門周辺をまるで昼間の太陽の如く煌煌と照らし出していた。

二ヶ月も前からラ・ピュセルの噂はこのオルレアンの地にも伝わってきており、それは長い篭城生活に疲弊しきった兵士達と、緊迫した精神状態の中にあった市民の間では、ほとんど伝説にもなっていた。

少し前の話にはなるが、ル・バタールがこのラ・ピュセルの噂の真偽と詳細を確認するため、シノンの王太子の元へ使者を送ったという事実からも、その熱狂ぶりが分かる。

オルレアン市民の熱狂的な歓迎を受け入城を果たしたラ・ピュセルではあったが、そのしつこさにはほとほと呆れていた。まあ、自分達を連合の攻囲の恐怖から開放する、伝説の少女がようやくにしてその目の前に現われたのだから、彼らがその興奮を抑え切れなかったとしても無理もないことだ。

――そう。彼らにとって、彼女は自分達ために舞い下りた天使にも等しかったのだ。

オルレアンの民は、彼女に纏わる噂……即ち、秘められた奇跡の力や神秘性を本気で信じる気になっていた。ル・バタールやラ・イールといった名立たる武将の騎馬より、一回りも大きな駿馬スレイプニールを駆り、純白に輝く甲冑を極自然と着こなした、蒼く輝く髪と、燃えるような紅い瞳を持つ乙女。

その神々しいまでに美しい姿は、彼らに伝説を確信させるためには十分な力を兼ね備えていた。

夜も深けてきたというのに、街はもう開放されたかのようなお祭り騒ぎ。ラ・ピュセルは閉口していた。彼女にとって戦うのは、まだこれからの話しなのだ。彼らのように、そうそう浮かれているわけにもいかない。

「凄い歓迎ぶりだな。完璧にアイドルだ」

ラ・イールは、何を勘違いしたか群がる市民ににこやかに手を振っている。

「何を言っている」

溜め息を吐きながら、クレスが呆れ顔で言う。

「皆、ラ・ピュセルのファンだ。お前みたいな筋肉だるまに民が騒ぐわけがないだろう」

酷い言われようだが、的を射てはいた。

「やるな、ラ・ピュセル。完璧にライバルだ!」

ラ・イールは、身の程知らずにも拳を握り締めて対抗意識を燃やしていた。

「さて、ピュセル殿。今日はもう休まれよ。街の西側に館を用意している。それから、私はこれからブロワに取って返し、派遣部隊の第二波を迎えに行く」

先頭を並んで歩くル・バタールが、ラ・ピュセルを気遣って言った。

彼女はその言葉に頷くと、彼女は纏わりつく群集を冷静にあしらいながら、用意された宿に向かった。結局、ラ・ピュセルはこのオルレアンでの最初の夜を、市民の喧騒と行き来に囲まれて過ごすこととなったわけである。

――同日同時刻 イングランド

その日も、その街は深い朝霧の中にあった。

朝霧といっても、並みではない。両手を真っ直ぐ前に伸ばせば、もう、その自分の手の甲を見ることすらできない。限りなく視界をゼロに近い状態におく、異常なまでに濃い霧だ。

まるで、ミルク色の無形の生物であるかのように纏わりついて離れないその霧は、もはや幻想的という域を通り越して、恐怖の対象にすら成り得る。この地を訪れた旅人が皆、一様に驚愕するのも無理はないというものだ。

この国の首都周辺が、霧の都と呼ばれる所以である。

「まさか、これほどまでの霧とはね」

その朝霧の中、ひとりの少年はあった。まだ、街が目覚めを迎える幾分前。早朝とは言える時間かもしれないが、あたりはまだ完全に夜の装いである。

深い霧も相俟って、視界は全く利かない。馬車に乗るのも危険なほどの状態であった。

朝露に濡れ、しっとりとした艶やかなシルバーブロンド。病的とも言える白い肌。そして、茶色がかった紅い瞳。

人形のように整ったその表情には、穏やかな笑みが浮かんでいた。

王太子軍大元帥(総司令官)アルテュール・ド・リッシュモンその人である。

ミルク色で塗りつぶされた空間であるが故、はっきりと窺い知ることはできないが、元帥がいるのは、どうやら街の外壁の外側にある小さな広場のようだ。恐らく、襲撃者に備えて大砲などの大型攻撃具を配置するスペースなのだろう。

彼は外壁にもたれかかり、ゆったりとした姿勢のまま霧に閉ざされた前方をじっと見詰めている。

しばらくすると、その目が一瞬細められた。朝霧のなかより、待ち人の姿が現われたからである。

「待っていたよ」

静かに、その人物に向け口を開く。

現われたのはまだ一〇に満たないであろう、幼い少女であった。その質素な服装からすれば、一介の町民の娘か。奇麗なブロンドの髪を頭の両端で括ってある。

本来、愛敬のあるとても可愛らしい活発な女の子なのであろう。だが、その瞳には子供特有の生気あふれる光はまったく見られない。どんよりと濁った、まるで死人のような目をしている。

肌も蒼白で、蝋人形のようだった。

「古き者よりの指令を伝える」

一切の前置き無しに、とても子供とは――否、生ある者が放ったとは思えぬ感情のない、冷たい声が少女の口から発せられた。

「可及的速やかに、機構離反者である力天使ゼルエルをオルレアンにて抹殺せよ」

その内容と抑揚のない少女の声に、元帥の眉が顰められた。

普通、監視機構から地上に派遣された天使は、各々異なる任務を与えられており、横の繋がりはほぼ皆無。自らが帯びた任務は、単独で遂行される。彼ら天使が持つ数々の特殊能力はそのためのものである。

当然、自分以外の天使がどのくらい地上に降り、どんな任務を遂行しているのかは知りようがない。天使の仕業らしき噂を聞きつけて、推測することくらいしかできないのだ。

そんな中、いきなり天使の抹殺指令が同じく天使に下る。異例とも言える事態であった。タブリス自身はじめての経験であり、しかもその相手が全使徒の中で最強の戦闘力を誇るとされる力天使ゼルエルとなればこれ以上の大事はない。

「また、ゼルエルと接触を持つ不穏分子クレス・シグルドリーヴァを同じくオルレアンにて抹殺せよ」

少女は、まるで与えられた台詞を機械的に棒読みするような感じで続けた。

「クレス・シグルドリーヴァ?」

聞き覚えのない名だ。名からすれば、天使ではなく人間らしい。目の前に立つ少女に訊いてみてもいいが、それは無駄である。

タブリス、すなわち実行者側には質問は一切許されない。かりに質問したとしても、彼女には答えることはできないのだ。

「以上だ」

少女は、そう言うと役目を終えたらしく、意識を失ってパタリと倒れた。それを予期していた元帥は、やんわりとそれを抱き留める。

質問したとしても、無駄である理由が、これだ。

彼女は、監視機構から催眠効果によりコントロールされ、地上に派遣された使徒に与えられた台詞を伝えるのを役目とする、ただのメッセンジャーだ。当然一般人である彼らには、操られている間の意識も、記憶も、指令に関する予備知識もないのだから、質問しても答えられるわけがないのだ。

そして、この少女のように役目を終えたら気絶させられ、起きた時には何もおぼえていないまま、ただ外で寝ていたという事実しか残らないという寸法だ。

「やれやれ、毎度ながら、最後まで責任もって処理してもらいたいね」

意識を失い、催眠効果の切れた少女は普段の状態に戻り、今は元帥の腕の中で穏やかな顔をして眠っている。このまま放置しておいても良いのだが、元帥はそこまで非情というわけでもない。どこの娘か分からないため、元帥はとりあえず「女子修道院」を探し出して、そこに寝かせておいた。

これが、ある程度の年齢に達した若い女性であったなら、荒廃した世にあって良識のタガが外れた男達に襲われるという危険性もあるが――

まだ一〇にも満たないこの幼子ならその心配もあるまい。

――しかし、今回の任務は厄介なことになる。

既に、ラ・ピュセルがオルレアンに入城したとの情報が入ってきていた。急がなければ、戦がはじまってしまうだろう。早々に出立する必要があった。

「ゼルエル抹殺指令、か」

そう呟いた元帥の口元には、例の笑みは無かった。

RETURN TO THE:29

『最強女の戦隊』

今、時代を動かしているのは国王でも、貴族でも、騎士でもない。それじゃあ、何者か?

決まってるだろ? ――傭兵さ。

傭兵ってのは、金のために戦う兵士達の総称だった。以前まではな。今じゃ、ちょっと事情は違う。

周りを見回してみてくれ。

相次ぐ内戦、反乱、黒死病、そしてイングランドの侵略。街という街は、荒廃しきっている。確かに、傭兵達にとっては金になる話ばかりだ。

それだけ戦争が多いってことだからな。だが、戦ってのはそうそう剣を合わせてばかりとは限らない。度々膠着状態ってものに陥るもんだ。

そうなれば、傭兵はなにをして過ごす?

膠着状態の間は、給金は出ないんだぜ。答えは簡単。

街を襲うのさ。盗賊みたいにな。

いや、盗賊そのものさ。――殺人、拉致、強盗、脅迫、強姦、人身売買。何でもやる。妥協はしない。

例え戦が終わっても、今のお国の台所事情、約束した金が入ってくることも少ない。だから、街を襲う。プライドや誇りなんて考えていては、生きてはいけない。この世は地獄。……それが、真理だ。

例えその村が、黒死病で壊滅的打撃を受け死にかけていようと、戦火で畑を焼かれて蓄えが底を突いていようと、そんなことは関係ない。教会や、修道院だって容赦はしない。

神に仕える者たち? 神聖な場所?

知らないな、そんなことは。そんな御託を並べる聖職者どもには、こう言ってやる。

「これは、神がお前達に与えたもうた試練だ。さぁ、神がいるというのなら、そいつに祈って奇跡を起こせ。神に縋れ! 神の加護を以って、この危機的状況を乗り切り、オレたちを駆逐してみろ。それができないのなら、神などいなかったのさ。お前達はここで死ぬ。地獄で天使と仲良く戯れていろ」

実力こそ全て。奪えるものは奪い尽くす。それが、今の傭兵のリアルな姿だ。

酷い

背徳行為

人間の生き方じゃない

人は、皆そう言うが……

そうかな?

オレは、そうは思わない。もし何かが狂っているのだとしたら……

それは、そうしなければ生きてはいけない、この時代そのものなんじゃないのか?

所詮、この世は弱肉強食。強ければ生き延びることが許される。弱ければ奪われ、辱められ、犠牲となって死ぬ。

奪われるのが嫌なら、辱められるのが嫌なら、犠牲となるのが嫌なら……強くなれ。でなければ死ね。時代は、オレたちにそんな生き方を強制している。

オレは、クレス・シグルドリーヴァ。血も涙もいらない。

――そう思っていた。

リリアに出逢うまでは。

実際、ラ・イールなんかと一緒にガキの頃から戦場を転々としていたし、それなりに名も知られるようにもなっていた。イールと別れて、母国であるスウェーデンに渡っていたあの時、オレは二〇人を誇る手練の傭兵隊長だった。

金品・食料なんかは手当たり次第略奪する、近辺でかなり恐れられている傭兵隊。それがオレたちだった。全くの負け知らず。自分達を止められるものは誰もいない。そんな風にまで思い上がっていた。粋がったオレたちは、ある街に手を出した。

何でもここ最近、とんでもない美人がその街に逗留しているそうで――

何処か、亡国の姫君が落ち延びてきたとの噂がたつほどだった。

傭兵と言えば、金品の他にも、女性を襲って手当たり次第にその「純潔」を奪うってのが相場だったんだが……

オレは、例外的にそれをしなかった。ただの一度も。

何と言うのか――女や子供が泣くのを見ると気分が悪くなるんだ。尤も、手下どもはそんな繊細な神経は持ちあせているわけもなく、手当たり次第に女性を襲っていた。オレはあえてそれを止めることをしなかった。

オレが止めれば命令には従うだろうが、士気や信頼に関わってくる。ただ、生娘には手を出すな。襲うならそれ以外にしろ、と厳命するに止めていた。

オレは、傭兵家業に手を染めているくせに、貴族の血を引いていて、シグルドリーヴァなんていう大層な名字さえ持つという奇特な奴だった。

当然、その何処ぞかの姫君を襲ってどうこうしようなんて考えてはいなかった。貴族か何かなら、人質にすれば身の代金が入るかもしれない。ただ、その程度にしか考えていなかったし、その姫さんよりも、街の金品略奪がメインだったくらいだ。

そのオレ達が街に雪崩れ込んだ時、行く手を遮るようにひとりの男が現われた。いや、婦人の服装をしていなかったから男と思ったが、そのプロポーションは明らかに女のものだった。手には、自ら青白い光を放つ、二枚刃の死神の鎌。

オレの目には、それがまるで蒼い三日月みたいに見えたものだ。

黒装束に身を包んだ彼女は、オレたち手練の傭兵20を相手に、全く臆すること無くこう言った。

「退いてください。さもなくば、殺します」

彼女の目は、不思議なことに左右で其々色が違った。左はエメラルド・グリーン。右はゴールド。

聞きしに勝る美しい女だった。だが、その相貌には、全くと言って良いほど感情や生気といったものが感じられなかった。オレはその瞳を見た瞬間、悟った。

この女には勝てない――と。

オレは即座に、隊に退却命令を出した。勿論、手下たちは納得しなかった。当然だ。小娘ひとりに諌められ……いや、脅されたくらいで退くようではプライドが許さないだろう。

気の荒い四〜五人の手下が、命令を無視して、女に襲い掛かった。実際、当時傭兵世界では絶対視されていた隊長命令を無視し、是が非でも手に入れたい……

そう思わせるほど、彼女は神秘的で、奇麗だった。

普通なら、数瞬後には彼女は手練の傭兵達に手足を押さえつけられ、陵辱を受けるはずたった。が、結果は……オレの目に幾つかの蒼い光が閃いたのが見えた。

驚異的と言われるオレの動体視力を以ってしても、彼女の太刀筋を見切れない。凄まじい戦い振りだった。たったひとりの女が、一騎当千と思われていたオレの手下の傭兵を同時に五人相手にしている。

五人だぞ?

しかも、こちら側は太刀をほとんど合わせることも許されず、逆に彼女の一閃で次々と斬り倒されていく。

オレは、彼女の姿を惚けたように見ていた。そこで行われているのは、残虐な殺戮行為だというのに……彼女の姿は、美しくさえ思えた。

「クレス……」

その時は気付かなかった。いや、知らなかったんだが……

「クレス……」

オレは、その瞬間から彼女に夢中になっていたらしい。つまり、その、彼女に惚れ……

「クレス!」

脇腹に痛みが走った。

「クレス……やっと気付いてくれました。もう、何度も呼んだんですよ」

リリアがちょっと怖い顔でオレを睨んでいる。

どうやら、感じた痛みは脇腹をリリアに抓られたせいらしい。考え事をしていて、リリアの呼びかけに気付かなかったようだ。そういえば、周りがやけに騒がしい。

「なんだ、この騒ぎは?」

騒がしいといえば、この街はオレ達がラ・ピュセルと一緒にオルレアンに入った時からお祭り騒ぎではあるが……。

オレの問いに、リリアは黙って一点を指差した。その先には、大きな黒い馬に乗って騎行するラ・ピュセルの姿があった。それを取り巻くように、人の波がゾロゾロと着いて回っているのだ。

「なにをやっているんだ、あれは?」

「ル・バタールの発案による、ラ・ピュセルのデモンストレーションのようなものです」

「どういうことだ?」

「彼女の入場以来、市民たちの騒ぎようはパニックレヴェルです。これはそれに対する処置だと思われます」

リリアのその言葉で、オレはようやく理解した。

「ああやって街中を歩きまわらせることで、ラ・ピュセルをお披露目するってわけか」

「はい」

成る程、ラ・ピュセルがオルレアンに入ってからもう数日になるが、市民達の騒ぎは確かに凄まじいものがあった。自分達のために天より舞い降りた、美しき救世主の姿を一目見ようとラ・ピュセルの寄宿する館には、連日その扉を押し破らんばかりの野次馬が詰め掛けている。

パニックにならない内に、こういう処置をとったル・バタールの判断は正しいと言えるだろう。見世物にされるラ・ピュセルとしては、たまったものではないだろうが。

「クレス、向こうの広場にステージがあるのが見えますか?」

リリアは、街の中央部にある開けた場所を指して言った。確かに彼女の言う通り、演説台というか……

ステージのようなものが、押しかける群衆の波間にちらほらと見える。

「ああ。……見えるが?」

「ラ・ピュセルは、これよりあのステージに上げられ、市民および全軍に紹介されます」

「そうか」

その言葉通り、ラ・ピュセルは広場に向けて行進している。

あそこで演説でもやらされるのだろう。難儀なことだ。しかし、あの無口な救世主に、演説など務まるのだろうか?

オレはどうでもいい心配をしている自分に、思わず苦笑いした。

「私たちも、あそこに立つんですよ」

リリアのその言葉は意外としか言い様がなかった。

「何っ?」

「ラ・イールにより、私たちの指揮下に入る傭兵達に紹介されるんです。一応、独立遊撃隊の長になるわけですから」

緊張や、気負いといったものとは無縁の位置にあるリリアは、さらりとそう言った。対して、オレは人見知りが激しい。初対面の人間は、ことごとく自分を陥れようとする人間であると考え、疑ってかかる。

ほいほいと人を信用してしまう様では、傭兵家業は務まらない。信じる前に、まずは疑え。戦場で生きる内、これがオレの信条になっていた。

そういう人を拒絶する雰囲気が、オレがクールだとか怖いだとかいう印象で受け入れられる一因となっているようだ。

「気が進まんな」

ついぶっきらぼうな物言いになる。

「私も一緒です。それでも、嫌ですか?」

リリアが悲しげに、眉を顰めてそう言った。オレはリリアのこの顔が大嫌いだ。見ているだけで、胸が締め付けられるような痛みが走る。

結局、オレは負けた。

数分後――

オレとリリア、ラ・ピュセル、それにラ・イールやジル・ド・レ元帥といった軍首脳一同の姿がステージ上にあった。

今はジル・ド・レ元帥が退屈な演説を繰り広げている。オレはあくびを噛み殺しながら、リリアの横顔に目を向けた。こんな時には、リリアを見詰めるに限る。

凛とした美しい横顔。神秘的な瞳。桜色の魅惑の唇。滑らかな白い肌。

はっと息を呑む程、彼女は美しい。時を忘れ、我を忘れて、誰もが見入ってしまうほどに。

リリアより奇麗な女性など、存在しない。オレは、彼女に出会って以来、日増しにその確信を強めていった。

――が、いた。

彼女の隣に並んで見ても、まるで見劣りしない少女。

ラ・ピュセル。

彼女はそう、今はじめて気付いたがリリアと、どこか似ている。髪の色は全然違うし、歳も一〜2違う。背は、少女にしても尚小柄なピュセルに対し、リリアは大柄な男性と同じくらいの身長がある。

ただ、何と言うのか……

彼女たちの纏う神秘的な、矮小で俗世に塗れたオレたち凡人には触れてはならないと思わせるような、何かを共通して持っている。

オレが思っていたよりも、世界は広かったということか――。リリアとラ・ピュセルの絶世と冠せられるべき美しい横顔を眺めながら、そんな取り止めのないことを考えていると、突如群集が湧きはじめた。

ジル・ド・レ元帥の退屈な演説が終わり、ステージにラ・イールが登場したのだ。オルレアンの広場に一際高くせり上がったステージを、取り囲むように詰め掛けた傭兵達がそれに反応したらしい。

普段は、すっとぼけてオレやリリアにいいようにからかわれているが、実際のところラ・イールの傭兵としての実力と名声は、尊敬に値するほど素晴らしいものがある。伊達に、炎や阿修羅などを意味するラ・イールの二つ名で呼ばれているわけではない。傭兵達の間では、ラ・イールの名は神にも等しい英雄の象徴だった。

確かに、あいつはそれに相応しい数々の武勲を挙げている。温室育ちの貴族の坊やが、その家柄だけで将軍を名乗っているような現状において、実際に戦いのプロフェッショナルとして戦場を左右できる猛将ともなれば、このラ・イールか、大元帥アルテュール・ド・リッシュモンくらいしか思い付かない。

「さすが、市民の反応はいまいちだが、傭兵たちからは大喝采を浴びてるな」

「そうですね。彼の名は傭兵世界ではあまりにも有名ですから」

ラ・イールに憧れる傭兵達は数知れず。少しでも我らが英雄に近付こうと、傭兵達は喚声をあげながら前に押しかけてくる。おかげで、オルレアンの中央広場はえらい騒ぎになっていた。

これで、ラ・ピュセルの順番が回ってきた日には、本当に戦場と化すのではないかと危惧してしまう。

「さて、ここでオレの戦友を紹介しておきたいと思う!」

ラ・イールがステージ上から、連合の砦まで届けと言わんばかりの大声を張り上げた。オレは嫌な予感がした。

「クレスこと、 <ポトン・ド・サントレイユ> だっ!」

意気揚々と、体を捻らせてオレを示しながら叫ぶラ・イール。

……あの、バカ。こんな騒ぎの中、いきなりオレを紹介するとは。

ラ・イールの言ったポトン・ド・サントレイユとは、オレのこの国での名だ。

オレの本名、ケルティック・ド・クレセント=シグルドリーヴァは、ケルトの三日月という意味だ。

これは、アザンクールで戦死したオレの父親の先祖が、ケルト出身だったことから付けられた名なのだが、この国ではこれは些か問題がある。何故なら、ケルトとは……この国の敵であるイングランドを含むからだ。

つまり、敵国を象徴するような言葉が、そのままオレの名前には含まれているわけだ。これじゃあ、まずい――ということで、フランスにいる間は適当に付けたポトン・ド・サントレイユという偽名で通している。

傭兵ポトンといえば、ラ・イールの相棒として、かなり知られているはずだ。実際、オレの名を紹介された傭兵達は再びのビッグネームを耳にし、歓声をあげている。煩いのも、バカ騒ぎも好きではないオレだが、その騒ぎが自分を称える大歓声だと言うのなら、悪い気はしない。

ちょっと、締まらない響きではあるがポトン!の大合唱をうけたオレは、気を良くして前に出た。

「じゃあ、リリア。ちょっと挨拶してくる」

「はい」

何だか、リリアの声も弾んでいる。オレが成長したり誉められたりすると、リリアは我が事のように喜んでくれる。きっと、オレを称える喚声を嬉しく思ってくれているに違いない。

ステージの前に進み出てくるオレを、大口を開けて笑いながらラ・イールが迎え入れた。

「みんな、こいつがポトン・ド・サントレイユ――完っっ璧に戦友だっ!」

大歓声の中、ラ・イールのテンションは早くも最高潮まで達している。片手を軽く上げて挨拶したオレに、おおおぉ――っ!という野太い声が上がった。

RETURN TO THE:30

『ATフィールド』

クレスとリリアの紹介が終わると、いよいよラ・ピュセルに順番が回ってきた。

巻き起こったその喚声はといえば、想像を絶するものがあった。クレスやラ・イールのとき騒ぎ立てたのは傭兵だけだったが、今度は市民を含む全ての人々が割れんばかりの喝采を以って彼女を迎えたのだ。

だが、彼女が万人に受け入れられたかというと、そうとも言いきれなかった。

それもそうだろう。彼女は全くの素人であり、年端もいかない村娘なのだ。そんな小娘が全軍の指揮を執る。軍首脳のひとりに任命されたというのだ。

不満があがって、寧ろ当然と言える。その声が顕著なのが、実力主義の傭兵たちと、大抜擢を快く思わない貴族たちであった。

「よう、姉ちゃん! オレたちに命令したいなら、それなりの実力を見せてくれ!」

クレスの主張通り、傭兵とは名ばかりほとんど盗賊と化している彼らは、とても品のあるとは言い難い輩ばかりである。そんな恐れ知らずの傭兵の中から、その声は上がった。今や軍司令の地位にあるラ・ピュセルに対して、無礼ともとれる発言だが、周囲から諌めるような声はでない。

実際のところ、傭兵達の間には同様の疑問を抱く者が少なくなかったからである。

ラ・ピュセルはそんな声にも、さして気に留めた様子も見せず、ステージの上から声の上がった方を無表情に見下ろしていた。

この娘は、取り乱すということを知らないのか?

クレスは彼女のあまりの落ち着きぶりに、そう思えるほどだった。

ラ・ピュセルは、しばらく何か思案しているようだったか、やがてステージの傍らに控えた彼女専属の副官を呼び寄せると、何か小声で指示を与えた。副官は酷く狼狽した様子で、何度も止めるような素振りを見せていたが、小さく頷いたきり全く喋らなくなったピュセルに観念したらしく、深く息を吸い込むと傭兵達に向けて声を張り上げた。

「傭兵達より二名、我こそはと思う者は名乗り出よ。ラ・ピュセルが相手をなさる!」

その声に、場は一瞬水を打ったように静まり返った。

「なに?」

クレスは、驚愕の声をあげる。リリアも今回ばかりは驚いたらしく、一瞬目を細めた。

「本気か――?」

クレスにしてみれば、正気の沙汰ではなかった。傭兵というものは、剣一本で生きてきた戦闘のプロフェッショナルだ。戦慣れしていないそこらの近衛兵等とは、実力が違う。ましてや、素人の少女などお話にもなるまい。

侮辱を受けたと捉え、怒りを<露わに多くの傭兵達が名乗り出た。そのうち、選び出されたふたりは傭兵隊「サラマンドラの炎」と「針鼠」の傭兵隊長。いずれも傭兵社会では名の知れた、一騎当千の猛者である。

この二人を、しかも同時に相手にするというのだ。どう見ても、ラ・ピュセルに勝ち目はない。それが、このオルレアンの広場を占める群集の一致した見解だった。

「リリア、どう見る?」

クレスは、ステージの上に躍り上がった二人の傭兵隊長を見ながら訊いた。こと、戦闘行為に関してはリリアの見解ほど確かなものはない。リリアが勝つといえば、その者は勝ち、負けるといえば必ず負ける。

「あの二人、かなりの手練と見ました」

リリアは静かに言った。

「無理か」

クレスは目を細めると続けた。

「当然だな。あいつら相手なら、オレも二秒もつまい。例え彼女がラ・イールでも結果は変わらんだろうな」

「はい」

――奇跡でも起こさない限りは。

華々しい祝祭の場から一転、戦闘の舞台へ。ステージ上は、異様な緊張感に包まれていた。ラ・ピュセルは教会から譲り受けた腰の帯剣をそのままに、副官からボードリクール卿より譲り受けたブロード・ソードを受け取った。

腰に一本、そしてその手に一本、合計二本の剣を持つことになるわけだ。一方、傭兵隊長たちも余裕の笑みを見せながら、抜刀する。彼らにとって、小娘相手の勝負など準備運動にもなりえない。

「オレたちが勝ったら、どうしてくれる?」

サラマンドラの炎の隊長が口元を下賎に歪ませて、ラ・ピュセルに問う。傭兵として戦う以上、勝利に報酬を得るのは当然のことだと言わんばかりに。

「もし、私に勝てたなら――この身体、私の乙女を捧げましょう」

ラ・ピュセルは、表情も変えずに淡々と言った。

その場に居合わせた全ての人々が、その言葉に息を呑んだ。ラ・ピュセルは、その名の通り乙女であるからこそ、今の位置にある。男と交わり、純潔を失えば即座に救世主ラ・ピュセルたる資格を失うことになる。

ラ・ピュセルが俗世に落ちたとなれば、ただの美しい少女に成り下がるわけだ。そうなれば当然、この場に溢れ返る荒くれ傭兵達の、女としての得物になることは必至。散々弄ばれた挙げ句、娼館にでも売り飛ばされるのは目に見えていた。

この敗北は、ラ・ピュセルにとって死よりも辛く、屈辱的なものになる。

それなのに――

ラ・ピュセルは何故に、これほどまで平静でいられるのか?

クレスは首を捻った。

「大人しい顔して、つくづく爆弾発言の好きなお嬢さんだ」

サラマンドラの炎の首領は、そう言って威嚇するようにロングソードをかざした。

場を支配する緊張は、やがて極限まで高まる。見守る市民や傭兵達も、固唾を飲んで見守っていた。

「乙女か。約束は守ってもらうぜ!」

針鼠の首領のその言葉が、戦闘開始の合図となった。二人の傭兵隊長は、ラ・ピュセルの左右から同時に襲い掛かる。常人では反応できないほどのスピードだ。

対して、ラ・ピュセルは左手にボードリクール卿のブロードソードを持っているだけで、棒立ち状態。まるで反応を見せない。――いや、反応できないのか?

右手から迫るサラマンドラの炎の武器は、ロング・ソード。ラ・ピュセルの首筋を狙っている。だが、殺す気はないようだ。

傷つけてしまっては、女としての価値が無くなる。首筋を峰打ちし、気絶させるつもりのようだ。

対して、左側から襲い掛かる針鼠の武器は大戦斧。大きく振りかぶって、恐ろしい程の勢いを持ってラ・ピュセルの胴体に襲い掛かる。鋼鉄の甲冑を装備をしてはいるものの、大男が振り切る斧をまともに受ければ、肋骨の二〜三本は折れるだろう。

どちらにしても、ラ・ピュセルの敗北は確定的であった。

――ピュセル!

市民の中には、確実に訪れるであろう悲劇的結末に目を背ける者さえいた。殴り倒され、辱められる少女の姿は、とても見ていられない。それは、クレスやラ・イールも同じだった。

静まり返ったオルレアンの広場に、とてつもなく鈍い音が響き渡る。大方、針鼠の首領が降りぬいたグレート・アックスが、甲冑ごと彼女の体をなぎ倒したのであろう。ピュセルは……終わった。

その場に居合わせた全ての人々は、救世主に抱いたあまりに短い希望の日々の終焉を予感し、暗く沈み込んだ。だが、誰もが予測した結末は永久に訪れることは無かった。

まるで、不浄なる者が美しき蒼銀髪の天使に近寄ることを阻むかのように――

不可視の壁が……

二人の傭兵隊長を阻んでいた。

渾身の一撃を跳ね返された針鼠の首領は、力任せに叩き付けた大戦斧を跳ね返され、痺れの走る手を呆然と見詰めている。宙を舞ってくるくると回転しながら、大戦斧はステージの床に深々と突き刺さった。

一方、ピュセルの首筋を狙っていたサラマンドラの炎の首領のロング・ソードも、やはり不可視の壁に阻まれ、中程から真っ二つに折れていた。折れて跳ね返ったロング・ソードの切っ先は、皮肉なことに持ち主の右肩に深々と突き刺さった。

そしてピュセルは、左手に持っていたブロードソードを針鼠の喉元に。右手にはいつの間に抜刀したのか、先程まで確かに腰の鞘に収められていたはずの長剣をサラマンドラの炎の喉元に。

その紅い瞳に凛とした光を湛えて、それぞれ突き付けていた。

歴戦の傭兵達にさえ恐れられる、サラマンドラの炎と針鼠の隊長が二人掛かりで襲い掛かるも、触れることすら許されず、一瞬で喉に剣を押し付けられる。ピュセルがその気なら、彼らは間違い無く死んでいただろう。

――ラ・ピュセル、電光石火の完勝。

信じられない、奇跡の様なその光景に、オルレアンの人々は一同にその動きを失っていた。

クレスもまた、我が目を疑っていた。何故なら、一瞬ではあるが――ピュセルが、戦場でリリアが時折見せる、金色に輝く8角形の、あの壁を展開して見せたからである。

天使の力を持たぬ、常人であればそれは不可視……

つまり目に見えぬ壁であっただろうが、少なくともクレスとリリアには違った。

「天使の絶対領域」

呟くように言ったリリアには、相変わらず表情がない。が、それは普段のように表に現さないのではなく、驚愕にその表情を失っているためだ。リリアのその声を受けて、クレスは確信していた。

「確か……エンジェリック……タクティカル……だったか……?」

以前、初めて人あらざる力を見せたリリアに対し、その光の壁の正体を訊いたことがある。詳しいことは、教えてくれなかったが、彼女の口からポツリと漏れた言葉。

それは人類監視機構> から遣わされた天使――つまり、 <使徒> が持つ決して侵すことのできない絶対領域。如何なる者も、如何なる兵器も、その壁を破ることは不可能。

<A.T.フィールド> ある限り、天使の許し無くしては、その肌に触れることすらできない。

ラ・ピュセルは、“声”の指示により、この力の使い方を学んでいたのだ。アランソン侯との勝負の時が、初めての試行だった。あの時は、まだ慣れておらず使いこなせなかったが……

その後、密かに訓練を積むことにより、いまや完全にマスターしていた。現時点では、アランソン侯すら彼女には及ぶまい。ピュセルの平静は、この絶対的自信からきていたのだ。

「誰も……」

剣先を、首領たちの喉元にピタリと突き付けたまま、彼女は冷たく言い放った。

「誰も、私を――奪えない」

その小さな宣言は、やがて……静まり返った観衆に爆発的な喚声を呼び起こした。天を揺るがすかのような、凄まじい”ラ・ピュセル”コールが巻き起こる。今や万人が確信していた。

ラ・ピュセルこそ、真の神の遣い。救いの天使に他ならないと。

――見るがいい!

絶対的な窮地を、その奇跡の力により見事切り抜けてみせたではないか。天使の前には、一騎当千の傭兵隊長達ですら子供扱いではないか。

すでに攻囲から開放されたようなその騒ぎは、彼女がこの街に入場した時の比ではなかった。

ステージ上にて、軍首脳の挨拶とラ・ピュセルの紹介をするだけだったはずが、いつの間にやら町中繰り出してのお祭り騒ぎに移行し、ようやくクレスとリリアが開放されたのは、もう日もどっぷりと暮れた頃だった。二人とも傭兵という職業上、こういった騒ぎには慣れていない。

下手をすれば戦の時よりも疲れ果てて、彼らは暗くなった路地を二人して帰路に就いていた。

一介の傭兵とは違って、ラ・イールのような数千の傭兵たちの頂点に立つ大隊長や、クレス、リリアのように特別権限を与えられた傭兵隊長は、どちらかと言えば武将という捉え方をされており、狭い宿舎ではなくオルレアン城に居城することが許されていた。

いつもなら大通りを通って城に帰るところだが、今日ばかりは早く床に就きたかった。故に、近道となる路地裏を利用する。

勿論、治安の面では多大に問題があるところだが、何せ傭兵社会では上下関係は絶対。ラ・イールの相棒として知れるクレス、その伴侶にしてデス・リバースの伝説を持つリリアに手出しするような輩は存在しない。

だから、多少の油断はあった。

リリアは珍しく、寸前まで不意をつくその攻撃に気付くことができなかった。

突然、暗い路地の向こう側からダークと呼ばれる投げナイフが三本まとめて飛んで来たのだ。いつもなら余裕で躱し切れるところだが、反応が遅れる。

いや、自分ひとりなら問題なく避けることができるが、今はクレスがいる。

間に合わない、と判断したリリアは、とっさに防壁を展開した。

甲高い音を立てて、壁に跳ね返された三本のダークは、呆気なく地に落下する。夜のしじまに、その音がやけに大きく響き渡った。

「誰だ」

当然、城内でもなければ道を照らすかがり火といったものはない。一寸先はまさに夜の暗闇で視界が利かないわけだ。クレスはその路地の闇に誰何の声をあげた。

脳裏を掠めるのは暗殺の二文字。

傭兵隊において、 <シェフ> と呼ばれる隊長の占めるところは大きい。部隊の善し悪しやカラーと言ったものは、隊長如何によって大きく変わってくるほどだ。

故に、頭を失った傭兵隊が混乱をきたして壊滅することもしばしば。荒くれ者で、個性の強い手下達をうまく纏める指令塔が殺られるというのだから、当然といえば当然である。

その点を鑑みれば、連合からの暗殺部隊が送り込まれてきたところで何ら不思議はない。いや、傭兵隊長だけではなく、ラ・ピュセルも同時に狙われていると考えた方が良いかもしれない。もしラ・ピュセルが殺られるようなことがあれば、オルレアン篭城軍の士気はどん底まで落ちることだろう。

「リリア!」

気付くと、クレスはパートナーの名を叫んでいた。こういう時にこそ、リリアの状況分析力と判断力がものを言う。クレスは彼女に絶大な信頼を寄せていた。

「クレス、私のそばに」

返ってきたリリアの声は聞き取りにくいほど低く、小さなものだった。彼女は、クレスを前進を遮るように右手をかざすと自分の背後に導いた。後ろに隠れていろと、いうことだ。

どういうことか訊ねようとした時、先に彼女が口を開いた。ただし、クレスに向けてではない。

「姿を見せたらどうです」

その左手には、既に腰のホルスターから抜かれた銀のステッキが握られていた。意思次第で、次の瞬間にはステッキの先端から青白く光を放つ死神の鎌が姿を現すだろう。相手の数が余程多い場合か手練を敵に回した時以外、彼女がこの鎌を持ち出すことはない。相手の姿を確認する以前からこの武器を構えるなど、前例のないことだった。

相手は、とんでもない奴らしい。自分を後ろに庇ったことからも、それは窺える。

リリアが思わず身構えるほどの相手――

瞬間、前方の闇の中に二つの紅い光が現われた。

クレスも剣して構える。リリアが後ろに下がらせたということは、自分では足手まといになるということだ。だが、女性を戦わせて傍観といった選択肢は、個人としても兵士としても、それを束ねる長としてもあり得ない。

闇の中から浮上してくるように現われたのは、まずピュセルと良く似た色のシルバーブロンドだった。次いで病的なまでに白い肌。暗闇に光っていた紅い瞳。

その胸苦しいまでの威圧感とは裏腹に、その口元には涼しげな笑みが浮かんでいる。

「ATフィールド。やはり、君が <死神> だったんだね、リリア・シグルドリーヴァ」

彼は唄うような口調でそう言った。決して大きくはないが、よく通る透き通った声だ。

「王国軍大元帥、アルテュール・ド・リッシュモン」

リリアは、眉を顰めてそう呟いた。

思わず耳を疑う。

アルテュール・ド・リッシュモンといえば、本来王太子軍を率いるべき立場にある大貴族だ。今でこそ、ラ・トレモイユとかいう王太子の側近の策略によってその行動を封じられてはいるものの、アザンクールで多くの優秀な武将を失った今、実力を兼ねた将軍といえばやはりこの男しかいない。

「この凄まじい気組」リリアの額を汗が一筋伝う。「流石は自由天使」

「お初にお目にかかる、とでも言うべきかな、力天使ゼルエル」

笑みを崩さず、元帥は言った。

「その名は捨てました。私はただのリリア・シグルドリーヴァです」

どうやら、二人は顔見知というほどではないにしろ、何らかの因縁があるようだ。その間に交わされる会話に、まったく着いていけないクレスは、ただ成り行きを見守るしかない。

「そのようだね」

元帥は静かに頷いた。

「監視機構を裏切るなんて興味深い話だが」

リリアは微動だにせず元帥を睨み付けている。

「リリア、一体なんのことだ?」

クレスが思わず、話の間に割り込む。

「ここは任せてください。これは、私の問題ですから」

「しかし――!」

「クレス?」

しかし、リリアの言葉に反応したのはクレスだけではなかった。

「そうか。君がクレス・シグルドリーヴァか」

目を細めて、楽しそうに言い放つ元帥。

「それが、どうした」

いささか感情的になって返す。だが、横ではっと息を呑む気配を感じて、振り向く。

「まさか」あの冷静なリリアが、蒼白になりながら呟いた。

「そうだよ、ゼルエル。君たち二人には抹殺指令が下っている。分かるだろう?」

元帥の声音が微妙に変化した。

その言葉に反応して、リリアの構えたステッキの先端から二枚の蒼い三日月があらわれる。

「君たちを殺すって事さ」

リリアの纏う殺気が急速に膨れ上がる。何かちょっとした切っ掛けさえあれば戦闘は開始されるであろう。そんな張り詰めた緊張感が場を支配していた。

自分の体が小刻みに震えていることに気がつく。戦士としての本能が、目の前に立つ男に恐怖を示しているのだ。

相手がATフィールドを知っていたことも大きい。それはすなわち、死神や乙女と呼ばれる女性たちと同じ、向こう側の存在だということになる。

恐らく自分では、なんの力にもならないだろうという確信的な予感がある。

「まあ、そう殺気立つことはないよ。使徒が相手と知って、先制の投擲に短剣を選ぶ者はいない。そうだろう? 」

場の緊張を解いたのは、元帥の一言だった。

どこか残虐さを秘めた冷たい笑みは引っ込み、もとの人懐っこい微笑みに変わる。

「つまり、今日は挨拶にうかがっただけさ」

その言葉と同時に、彼の身体が宙に浮き、ゆっくりと上昇していく。

「このオルレアンの地ではじまる、最初の戦の日。空で君を待っているよ、リリア・シグルドリーヴァ」

その声を残し、元帥は夜の闇に再び消えていった。沈黙が戻る。時が流れる。

だが、自由天使の気配が完全に消えた後も、立ち竦むリリアの蒼い三日月は消えることは無かった。

これに対し、オルレアン篭城軍側は後にラ・ピュセルの忠実な戦友となる、先代オルレアン侯の私生児・ジャンの部隊や、ラ・イール率いる傭兵部隊など、オルレアン防衛のため駆けつける援軍を別ルートから迎え入れていた。

これに対し、オルレアン篭城軍側は後にラ・ピュセルの忠実な戦友となる、先代オルレアン侯の私生児・ジャンの部隊や、ラ・イール率いる傭兵部隊など、オルレアン防衛のため駆けつける援軍を別ルートから迎え入れていた。