ナイフを使わないでサンドペーパーで作る

ひねり竹とんぼ の作り方

別のコーナーに書いたように「子ども達にナイフを使う体験をさせたい」、これが竹とんぼ作りを始めた一つの動機であった。ナイフで作ることに拘ってきたわけである。

しかしながら、実際に竹とんぼ教室を開いてみると上手く出来なかった。

解決策を求めて「竹とんぼ作り」を何カ所も見学して歩いた。多くがこどもが作るのではなく、

「指導者の大人(多くは年輩者)が作り子どもは見学者、出来た竹とんぼをもらって帰る」。

というやり方であった。

ナイフを使った経験のない子供たちに硬い竹を削らすことに無理がある、との結論に達した。

それならば、親子で共同して作る「親子竹とんぼ教室」としたが、若いお母さん達には難しい作業であった。

また、小学校の授業で竹とんぼ作りをしたいとの話が時々ありました。

試行錯誤の結果、サンドペーパーのみで作る方法を完成させた。

ナイフの使用体験はあきらめ、「自然の材料を使って、自ら作ったオモチャで遊ぶ」体験を中心とした竹とんぼ作りに変えたのである。

同時に簡単に製作でき、良く飛ぶ竹とんぼにしようと種々工夫した。

一方、この工作を通して出来るだけ多様な体験が出来るように多くの作業要素を取り入れたプログラムした。

例えば、加熱を「チャッカマン」などの点火器具で行えば簡単であるが、ローソクを使い更にマッチで点火するなどである。

① 加工度を高めた羽根の竹材、軸の材料

材料の提供のコーナーではB型と名付けているもの

羽根(翼) | ここまでの加工方法はひねり竹とんぼの作り方を

参考にして下さい

加工出来ない方のために材料の提供もします |

軸は3㎜×3㎜×15㎝の角に加工した竹材

軸、羽根共に人数+10%程度の予備(失敗した子ども用に)が必要

② サンドペーパー

サンドペーパーの荒さは 100番が適当

事前に14㎝×7.7㎝に切る(1枚のサンドペーパーから6枚取れる)

③ アルミフォイル

台所用のアルミフォイルを4㎝×3㎝に切って使う

④ 瞬間接着剤

竹とんぼ教室、イベントなど大勢の子どもを相手にする場合には瞬間接着剤が良い。

木材に使える液体のもの、ゼリー状のものは使い難いので避ける

10人に1本程度

⑤ エポキシ系接着剤・木工ボンドなど

家庭で作るなど、接着剤が固化するまでの時間が取れる場合に使用します。

安全で使いやすく、接着力も強いのでこちらを勧めます。

⑥ ローソク

小型のもの、数人に一本

⑦ マッチ、灰皿、ごみ箱

軸は飛ばす時に滑らないように四角いままで使用します(丸くしない)。

羽根に開ける穴は2.5㎜が最適です。

一方、軸は3㎜角に作られていますので羽根にあけられた穴に入るように削ります。

削り方は次の通りにします

① サンドペーパーで削ります

端から3㎝程の所から徐々に細く、かつ断面を丸く加工する。

急に細く(鉛筆の先のように)すると、羽根の穴との接触する部分が少なく接着強度が無く

硬い床に着地した衝撃で軸が外れやすくなります。

この様に削れれば合格 |

これは失敗例です |

サンドペーパーを作業台の上に平らに置き、サンドペーパーの面に並行に軸を置き、

前後に移動して削ります。

軸を握る指が邪魔して軸がサンドペーパーと並行になりませんので

サンドペーパーを作業台の手前の端に置き握った指は作業台の外に置くようにします。

左手でサンドペーパーを押さえ動かないようにし、軸を前後に動かし削ります。

軸材の持ち方 |

② 先ずは角材の4つの角を削り8角形を作ります

③ 次に8角形の角を少し削ると円形に近くなります

| → |  | → |  |

| 最初は四角です | | 角を削って八角形 | | 更に角を削ると丸くなります |

④ 2.5㎜の円柱になるまで少しずつ削ります

棒状のものは太く見え、穴は小さく見えます。

目測だけで削ると、軸が細くなり過ぎることがありますので、穴に入るか確かめながら削ります。

⑤ 羽根の穴に入れ1㎜程先が出れば完成です

この作業もサンドペーパーを使って行います。

用意した翼の材料の角が角張ったままです。角を削って丸みを持たせます。 | 形を整えた羽根 |

① 丸みを持たせる理由は

・ 飛ばす時に顔に当たることがあり、角張っているととても痛い

・ 角張ったところに空気の渦が出来て飛び難い

・ 美しいスタイルになる

② 四隅とも同じ形に削る

見た目も美しく、力学的にバランスが取れる。

③ 削り方 ・・・・・・ 下図を参考に

・ サンドペーパーの奥の所に羽根を水平に近く構える

・ 手前に引きながら羽根を除々に立てる

・ 手前まで引いて来たときは、垂直に近くまで立てる

・ 2~3回ごとに削れ方を確認する、いびつに削れるならば、

引く動作と立てる動作のバランスを変える

④ 注意すること

押して削ると削った面がささくれたり、割れたりするので引く動作だけで削る

① 確認方法

・千枚通し、針金などを軸を通す穴に差込み支えます

・羽根が水平になればバランスが取れています

・水平でない場合、下になった方が重い

バランスが取れた状態

② バランスをとる方法

・軸穴が真ん中に開いているかを確認…長い方を削って穴が真ん中になるようにします

・軸穴が真ん中に開いているならば

・左右の幅は同じか

・エッジの角の丸みは4箇所とも同じか

・左右の厚みは同じか

バランスの取れていない原因を削って修正します。

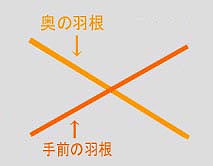

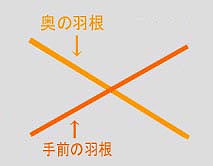

① どうしてひねるのですか

竹とんぼは扇風機と同じように回転しながら空気を下に押して、この反作用で飛びます。

このためには回転方向に向かって羽根が上の方を向く必要があります。

この角度を“迎え角”といいます。

高く飛ぶ竹とんぼを作る場合、迎え角を25度程にします。

水平方向に長い距離を飛ばしたいときは迎え角を小さくします。 | 25度ひねった羽根を横から見たのが左の図です 大抵の人はこの半分くらいしかひねりませんひねりが少ないと高く飛びません また、30度を越えるひねりを付けても飛ばなくなります |

普通の竹とんぼでは迎え角を竹材を削って作ります(十分な迎え角が出来ない)。

この竹とんぼは“ひねり”により迎え角を作るので『ひねり竹とんぼ』と名付けました。

②右利きの人と左利きの人とはひねる方向を変えます

利き腕で押し出すと強い回転が与えられ、良く飛びます。

このため、右利きの人が飛ばすと左回転、左利きの人は右回転します。

翼を両手で持ち、ひねるとき利き腕の手を手前に、反対の手を外側にひねります。

| 右利き用にひねったものです 完成見本としてもご覧下さい |

③竹を熱して柔らかくしてひねります

ひねりを加える羽根の中心部を小型のろうそくの炎で熱します。

炎の先端から1㎝ほど上で(炎の中が温度が高くなく、炎の中に入れると煤けて黒くなります)。

炎の先端から離すことにより熱が分散して広い範囲が加熱され

ひねりが中心に集中せずに、美しいカーブを描いて曲がります。

羽根の中心部を炎の上にかざし、6~7秒で十分な温度になり柔らかくなります。

これ以上かざしていると温度が上がり過ぎ竹が焦げてしまいます。

温度が上がっていなければ、硬くひねれません。無理をすると割れてしまいます。

④中心部にアルミフォイルを巻きます、目的は

油煙(すす)で竹とんぼが黒くならないため。

熱を分散させてひねりが加わる部分を長くする。

一部だけ熱しすぎて、竹が焦げないようにする。

⑤ローソクに火を点け、立てます

日常生活でマッチを使うことが少なくなっているので、体験のため子供に点火させます。

火の付いたローソクを横にし、溶けたロウを作業台に垂らしてローソクを立てます。

⑥さあ、やってみよう!

・ 両手で羽根を持ち炎の上にかざします

・ イチ、ニッ、・・・・・ゴと声を出して6~7秒を数えます

1秒間隔に数えるスピードを覚えると時間を測れることを体験せます

・ 炎から離し、左右に引っ張りながらひねります(左利きか右利きかを確認して)

・ ひねりを加えたまま10秒ほど待ちます

竹材は冷えて硬くなり、ひねりがそのまま残ります。

・ アルミフォイルをはがし、十分な角度のひねりが加わったことを確認して下さい

① いよいよ、最後の作業です

② 軸を羽根の穴に差し込みます

・ 羽根の皮が付いた方が上になるように、削った面から差し込みます

・ ひねりを加えたとき穴がいびつになっていますので少し力を加えてねじ込むようにします

・ 余り無理をすると羽根が割れてしまいます。

硬くて入り難いようでしたら軸を少し削ります

・ 軸が反対方向に少し出るまで入れます

・ 羽根と軸が直角になっているか確かめます

直角でないときは直角になるように修正します

・ 瞬間接着剤で羽根と軸を接着します

沢山付けると固まりませんので小量付けます、適量でしたら直ぐに固まります

・ 10分ほど経っても固まらないときは、余分な接着剤をティッシュペーパーでふき取ります

③ 接着の注意

・ 瞬間接着剤は水分に触れると瞬間に固まります

・ 皮膚に付けると表面の水分に反応して瞬間的に固まります

誤って指と指を接着すると剥がれ難いので注意して下さい

・ 固まらない内に竹とんぼを回すと接着剤が飛び散り目に入る危険があります

接着した直ぐに回したくなりますが、固まるまで(5分程)机の上に置いて下さい

・時間に余裕のある場合はエポキシ系接着剤や木工ボンドを使ってください。

④ 軸を真っ直ぐにします

・ 作業中に力が掛かり、軸が曲がっています。このままでは飛び難いので直して下さい

⑤ 最後にフェルトペンなどで羽根の裏に製作者のサインを書きます

好きな色を塗ったり、ニックネームなどを書くと更に愛着が湧きます

クレヨン、クレパスでは綺麗に塗れません

⑥ これで完成です

☆ 指導体制

(1)指導者は事前に数本製作・飛ばして習熟する

(2)10人に1人の指導者(補助者)を用意する

☆ 失敗しやすい加工は次の部分

(1)軸を削る作業

① 先端を尖らせてしまう ・・・・・・ 飛ばしたとき軸が取れてしまう

② 丸く成らずに四角のまま細くしてしまう

・・・・・・ いずれも飛ばしたとき軸が取れてしまう

作業の初めに回って軸をサンドペーパーと並行にして削っているかをチェックする

③ 非力なため削れない ・・・・・・ 少し応援して削ってやり、遅れないようにする

(2)羽根をひねる作業

① ひねりが小さい

② ひねりを加える時曲げてしまう

③ ひねりの方向が利き腕に合わない

・・・・・・ ①②③ともひねりの終わったものを全部チェックし、再加熱し修正する

再加熱を繰り返すと加熱しても柔らかく成りにくくなる、一回の再加熱で済ます

④ 永く炎にかざし焦がしてしまう

⑤ 十分に加熱する前に強引にひねり、割ってしまう

・・・・・・ ④⑤は修正できないので予備の羽根をひねりの作業前まで加工して置いて

これを使ってひねりの作業から再作業させる(リカバリー)

(3) 飛ばしているとき

① 軸と羽根が取れてしまう

軸の削り方が悪いのが原因、再度接着しても直ぐに取れてしまう、

削り方の修正が出来ない

・・・・・・ 正しく削った軸を用意して置き、この軸と交換して接着する(リカバリー)

② 踏んで割ってしまう

・・・・・・ 接着剤で接着すれば元に戻る(接着して固まるまで使わない)

③ 踏んで軸を折ってしまう

・・・・・・ おれた軸を羽根から取るのがかなり困難、完成品を貸して遊ばせる

後で接着した個所をローソクで加熱すると接着剤が弱くなり折れた軸が取り除ける

予め加工した軸を接着して子供に返す

飛ばし方の指導しながら、竹とんぼ病院です。とても忙しい。

作成時は説明を聞いていない子供には強い調子で注意するが、途中の失敗で

挫折感を持たせないように配慮して工作のおもしろさを体験させることが肝腎と思う。

☆ 飛ばし方の指導

① 先ずは説明しながら飛ばして見せます

② 身体能力の高い子供はこれだけで短時間に上手くなります

③ 半数ほどの子供は直ぐには上手に飛ばせません

ひとり一人に個別指導する必要があります

先ず作った竹とんぼは飛ぶことを示します(作り方が悪く飛ばないのではと疑念を持っている)

その子の竹とんぼ借りて飛ばして見せ、疑念を払拭します

そして飛ばす動作を直してやります(子供の身体能力の差は想像以上に大きいのです)

少しでも上手く出来たら誉めてやります

④ 小柄な子、運動が苦手な子には軽い羽根材料(板の厚さ1.8~2㎜)、

身体能力の高い子には2.4㎜と少し重いものが適しているようです

説明を読んだだけでは指導に自信がない、材料の竹を入手や加工が出来ない方が多いので、種々なサポートメニューを用意しました。

次のサポートが可能です。

(1)材料の提供

(2)作成見本のための完成品提供

(3)作成・遊び方指導

・ 直接の指導

・ 指導者への指導

詳細はこちらをご覧下さい

|