- principal use : private preparatory school + private residence

- size: 305 m2/total floor area 86 m2/site area

- number of stories: 6stories

- structure: reinforced concrete structure

- building site: Kyoto, JAPAN

- client: withhold

- design period: Sep.1996 ~ May.1997

- construction period: May.1997 ~ Mar.1998

- architect: Suzuki Design Networks

- structual engineer: Sano Kenchiku Kozo Jimusyo

- contractor: Kanewa Koumuten

設計していたころには小学生だったKちゃんが、今では大学を出て社会人だ。残念なことに、会社の寮に住んでいて、あまり帰って来ないのだという。この家の物語の主人公は、不在がちなのだ。

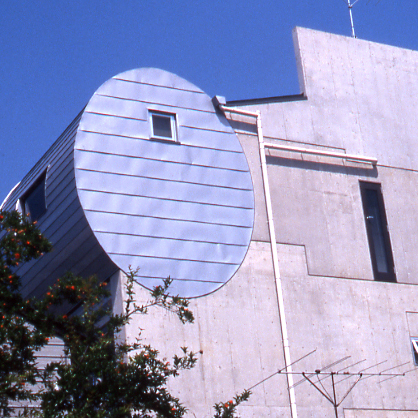

この家には、卵型の断面をもつ部屋がある。リビングの上に浮かぶようにしてあるその部屋は、一方に街を眺める窓が、他方に母の部屋と対面する窓を持つ。Kちゃんは、きっとほかの十代の子たちが見るのとはちょっと違う、窓の外の風景を持っていたはずだ。

かつて中野誠一という建築家がいた。1953年生まれ、85年没。四十代での独立やデビューも珍しくない建築家の世界で、三十二歳での死去はあまりにも早すぎる。 Kちゃんは、この中野誠一の、娘さんだ。

僕は中野誠一の名を、存命中から知っていた。当時の僕の同級生で、今建築家として活躍する前田紀貞は、学生時代に中野の事務所で修行していた。「オレもこんなに建築に真剣に向き合わなくてはいけないのかと思うと、ぞっとするよ。」そう言っていた前田が、今建築の第一線で活躍しているのは、間違いなく中野誠一の薫陶のおかげに違いない。

面識こそのないものの、そのように身近に伝説を聞いていた僕に、中野夫人のYさんが、一粒種のKちゃんと暮らすための住宅を設計する機会が巡ってきたのは、幸運としか言いようがなかった。いや、幸運という言いかたは不謹慎かもしれない。この運命を覚悟を持って引き受けよと、建築の神様が僕に命じたように、僕は感じたのだ。

Kちゃんに、お父さんの記憶がどれほどあるのか、僕は知らない。Kちゃんにとっては、お父さんが残した建築が、お父さんのすべてかもしれない。そして、父であった中野誠一にとっても、その生の痕跡は、あるいは夢は、建築と、Kちゃんであったに違いない。

Kちゃんの部屋を、空に捧げられた空間としてつくろう―設計の初期の段階で、僕の気持はそう固まった。 家に入り、階段を上り、母の仕事の場を経由して、家族室に至り、そこで上を見上げると、そこにはKちゃんの部屋が浮かんでいる。Kちゃんの部屋が、磁力のような力を発して、この家で暮らすもの、訪れるものを誘う。

そのようにして、僕はKちゃんの空間を、この家の物語の主人公に据えようと試みたのだ。

Kちゃんの部屋は、家のなかからも、外からも、象徴的に、この住宅の特徴として見てとれるだろう。

僕は死後の世界や、天国を信じない。だがもし僕の思い違いで、中野誠一の魂がどこかに存在し、この世界を見下ろしているとしたら、それは必ずや、容易にKちゃんの部屋を見つけ出すに違いない。

Kちゃんは、この楕円形の空間で、多感な十代の時間を過ごした。その窓から、京都の街を見渡し、空を眺めたはすだ。そして同時に、唯一の家族であるお母さんの空間を、窓の向こうに見ただろう。Kちゃんの空間は、空の一点に、孤高の一点として、位置している。

僕はこの、世界の他のどこでもない一点が、中野誠一が残した物語の中心、起点、あるいは目的地になることを、願った。

僕はこんな話を、これまでKちゃんにしたことはない。メディア上にも、あまり書いたことはないから、Kちゃんはこんな設計者の勝手な思い込みは知らないかもしれない。

だけど僕は思っている。空に浮かんだ、あんなに象徴的な空間のなかにいて、そして窓の向こうの、街の風景やお母さんの様子を見ていて、自分がひとつの物語の主人公であることを、Kちゃんが気付かなかったはずがない。

今、Kちゃんは大人になり、この家を離れて暮らしている。主人公の姿が見えない部屋を僕は見た。しかし主人公は今もここにいる。これからもずっと、ここにいる。

中野誠一はきっと、この楕円形の空間を基点に、Kちゃんの姿を見続けていくに違いない。