![]()

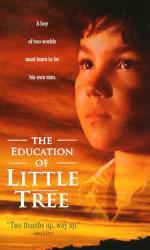

『リトル・トリー/チェロキーの少年』(1997年/監督:リチャード・フリーデンバーグ)

|

|

西部劇の臭いのする作品と思って録画しましたが、少しばかり違っていました。 両親を亡くしたチェロキー・インディアンの血を引く(祖母がチェロキー)少年リトル・トリーが、祖父母との大自然の中での生活を通じて、いろいろなことを学んでいく感動物語。原作はフォレスト・カーターのベスト・セラー小説です。 この映画を観て、子供の教育に関して日米の違いを感じましたね。人間性を無視(インディアンの名前を否定して白人の名前をつけたり、インディアン語を禁止して英語で全て話すことを強制)したインディアン寄宿学校の授業でさえ、子供に考えさせる教育をしているんですよ。自分の考えを正直に言ったために、リトル・トリーはひどい目にあうんですけど……。 それと家庭教育においても、子供との対話を重視し、触れ合いを大切にしていますね。子供であっても、家庭の一員として役割を担うようにさせています。子供に対する愛情(甘やかしじゃないですよ)があるから、子供もついてくるんですよ。 もっと重要なのは親の生き方ですね。子供は親の姿を見て成長するので、親はそのこと自覚しないといけません。カミさんが息子たちを見て、私とソックリになってきたと言っているけど、反省しないといけないかなァ。もう遅いか…… |

『イーグルス・ウィング』(1979年/監督:アンソニー・ハーベイ)

|

|

軍隊を除隊して一旗あげようと西部にやってきたパイク(マーティン・シーン)は、コマンチ族の伝説の駿馬“イーグルス・ウィング”を偶然手に入れるが、コマンチ族の戦士ホワイト・ブル(サム・ウォーターストン)が馬を奪い返しにやってくる…… サム・ウォーターストンが演じるホワイト・ブルが実にカッコいいんですよ。“イーグルス・ウィング”を手に入れるために、同じコマンチ族を襲撃するような無法なインディアンですが、堂々としていて誇り高き勇者という風情です。 それとカメラがいいですね。風景の中に人間がいるという西部劇の基本通りの映像で、特にラストシーンの緩やかにひいていく鳥瞰の大遠写は素晴らしいですよ。 |

『馬と呼ばれた男』(1969年/監督:エリオット・シルバースタイン)

|

19世紀初頭のアメリカ新大陸へ狩猟にきた英国貴族(リチャード・ハリス)が、ふとしたことからスー族に捕らえられ、やがて彼らの仲間となり、インディアン戦士として活躍する…… 公開当時、生活や儀式を通じて、それまでのどんな西部劇より、インディアン(スー族)の世界を忠実に描いた作品として評判になりました。だけど、インディアン研究の専門家によると、間違いも多いらしいですね。 リチャード・ハリスがスー族の仲間入りをし、酋長の妹と結婚するために、胸の肉を裂いて宙吊りにされる“太陽への誓い”の儀式には驚かされましたが、これはマンダン族の“オキーパ”という儀式だったそうです。 |

|

|

白人男性を愛したインディアン娘は、死ぬ運命にあるという図式、白人リーダーの指導のもとに、襲ってきたショショニ族を撃退するという図式は、従来の白人至上主義で不満はありますが、インディアンの生活にズバリと入り込んだ映像は素晴らしいものです。 平原インディアンの生活を記録した、ジョージ・キャリントンの絵画に見られるような名場面が数多くありましたよ。 そして、この映画はリチャード・ハリスの存在なくして語れません。誇り高いイギリス貴族が、スッポンポン(当然ボカシ入り)でインディアンにひっぱりまわされ、馬と呼ばれて酋長の母親(これが、ヒッチコックの『レベッカ』でダンバース夫人役だったジュディス・アンダースン)にこき使われる。 恐怖にまさる屈辱感でズタズタにされても、勇気をもって次第に立ち直っていく過程の演技は、リチャード・ハリスならではのものでしたよ。 |

|

『サウス・ダコタの戦い』(1976年/監督:アーヴィン・カーシュナー)

|

|

英国へ戻って退屈な日々を過ごしていたモーガン卿(リチャード・ハリス)は、再びアメリカ大陸に帰ってくる。しかし、第二の故郷ともいえるスー族イエローハンドの土地は悪徳商人(ジェフリー・ルイス)とイエローハンドと対立していた梟族に奪われていた。仲間を捜し出したモーガンは、復讐戦に起ち上がるため、戦士となるための四日四晩の苦行に入り…… 前作と比べると、モーガンがスーパー・ヒーローとなり、アクション中心となっています。イエローハンド族の誇りを“サンダンス”の儀式を復活させることで取り戻させ、梟族をやっつけ、悪徳商人の砦を攻撃するクライマックスは、なかなかの迫力です。 バッファローの大群の中を、インディアンの若者たちが、弓矢を駆使してハンティングするシーンは、オーエン・ロイズマンの撮影が素晴らしく、『ダンス・ウィズ・ウルブズ』のバッファロー狩りシーンに勝るとも劣らない出来映えとなっていますね。 ただ、インディアンの視点から描いた前作と比べると、インディアンの扱いがおざなりなのは、気に入りませんが…… |

『大酋長』(1954年/監督:シドニー・サルコウ)

|

スー族に理解をしめすパリッシュ少佐(デール・ロバートソン)は、戦いを避けるためにスー族の土地に侵入した商人を逮捕するが、金鉱家たちは、それを不当なものとして砦の司令官に訴えた。司令官はカスター大佐(ダグラス・ケネディ)の意見を聞き、パリッシュをレッドロックのインディアン居留地へ左遷する。居留地の指揮官は残忍な男で、不当な理由でインディアンを捕えて苦しめていた。シッティング・ブル(J・キャロル・ナイシュ)の息子ヤング・ブロッハが、捕えられていたインディアンを逃がすが、指揮官の銃弾に倒れる。パリッシュは、脱走を黙って見逃したことから大尉に降格される。グラント大統領は、かつての部下の行動を不審に思い、パリッシュをワシントンに呼び寄せて事情を聞く。事態を理解した大統領は、シッティング・ブルと会見する段取りをパリッシュに命じる。大統領の委任状を持ったパリッシュはシッティング・ブルに会い、会見場所を決めるが、カスターの独断的行動のため、和平一歩手前で戦端を開いてしまう…… |

|

|

この作品でのカスターはインディアン嫌いの戦争好きの人間となっています。和平に反感を持っていて、パリッシュの意見を聞かず、勝手に軍を動かすんですね。 白人との戦争を主張するクレイジー・ホース(アイアン・アイズ・コディ)をパリッシュが決闘で負かし、シッティング・ブルが会見を承諾するという、B級西部劇ではお馴染みの見飽きたパターンはありますが、1950年代のインディアン西部劇としてはマシな方ですね。インディアンの衣装はアイアン・アイズ・コディが考証しており、しっかりしたものになっています。白人俳優のインディアンだけは、如何しようもないですがね。 J・キャロル・ナイシュは、ミュージカル西部劇『アニーよ銃をとれ』でも、シッティング・ブルを演じていま〜す。 |

|