本草書の中のコウガイビル

Bipaliid Land Planarians Recorded in Chinese and Japanese Materia Medica. By Gen-yu SASAKI

Last update: 2001/05/17

http://www2u.biglobe.ne.jp/~gen-yu/kougai.html

(連絡先:佐々木玄祐 gen-yu@mtc.biglobe.ne.jp)

狭い意味の「プラナリア」は、水の中に住むせいぜい体長数cmの目立たない虫です。しかし、これにごく近い仲間で陸上に住んでいる、もっと大きなものがいます。これが「コウガイビル」の仲間です。中国や日本では、古くから知られていて、本草書の中に登場しています。川勝正治博士の御好意で、いろいろ資料を入手しました。佐々木もまた、今回新しい資料・知見を得ることができました。これらの結果をまとめて紹介します。

なお、本稿では、「本草書」という語を、百科事典的なものも含めて 「博物学的情報を記載した近代以前の書物」 という意味で使っています。また、フォントの関係でウムラウト等の記号が表現されていないことをお断りしておきます。

本文に入るの先だって、本稿の作成を勧めていただき、沢山の関係資料を送付、また草稿の加筆・訂正、更に英文の補足を執筆して下さった、川勝博士に深く感謝いたします。稿末に、Kawakatsu's Note を掲載しました。また、中国古代の本草書に関して、真柳 誠博士(茨城大学)からいろいろと情報をいただきました。ありがとうございました。

神農本草経・集注本草・新修本草

Tao, Hung-Ching, ca. 500: Shen-num P'en-Ts'ao Ching; Chi-Chu P'en-Ts'ao /

Su, Chin, 654-59: Hsin-Hsiu P'en-Ts'ao

「神農本草経」 3巻は、500年頃に成立した中国最古の本草書です。これは、当時流布していた古い文献を、陶弘景(452-536)が整理したものです。同じ頃、これに自分の注を加えたものが、「神農本草経集注」7巻( = 『集注本草』)です。そして、その150年ほど後に、唐の蘇敬らがこの本を校訂し、『新修本草』 20巻が成立した (657-659) と伝えられています。 ( 「神農本草経」や「集注本草」の成立については、異なる学説もあります。詳細は、真柳博士の論文をご覧ください。)

北宋時代の 『証類本草』 の中にこれらの文献が記録されていますが、「馬陸」(やすで)の項目を見ると、陶弘景が 『集注本草』 で次のように書いているのが分かります(原文には句読点はありません)。

今有一細黄蟲、状如蜈蚣(ムカデ)、而甚長。俗名土蟲。鶏食之、酔悶、亦至死

コウガイビルの一名として「土蟲」という言葉が使われることがあるのですが、果して、この記述がコウガイビルを指しているのかどうか、次項で考察します。

なお、これらの中国古代の本草書には「水蛭」の条があり、“淡水のプラナリアの記録が含まれているかもしれない”というのが川勝博士の見解です (川勝, 1969; Kawakatsu & Lue, 1984; Kawakatsu, Tamura & Lue, 1984: 1-20 の Fig. 2 を参照)。

本草拾遺

Ch'en, Tsang-Ch'i, 739: P'en-Ts'ao She-I

コウガイビルが記録された世界で最も古い文献は9世紀半ばに書かれた「酉陽雑俎」(ゆうようざっそ)の記述だろう… と考えられていました(参考文献の Kawakatsu ほか)。ところで、あとで述べる「本草綱目」の「馬陸」(やすで)の条の[正誤]に、下記の記述が見つかりました。

蔵器曰く、按ずるに、土蟲は足がない。一條の衣帯のやうで長さ四五寸、身は扁く、韭葉に似たもので、背上に黄黒色のかん(衣編に門、中に月)があり、頭はさん(金偏に産)のやうだ。通った跡には白涎が付いてゐる。濕地に生ずるもので、鶏がこれを喫へば死ぬ。(後略)

|

「年表日本博物学史」 (上野, 1989) によれば、「唐、開元27年 (739)、陳蔵器の 『本草拾遺』 成る… 」とあります。

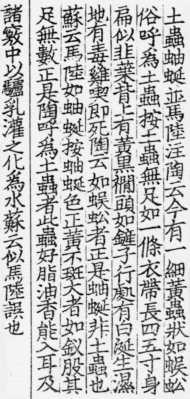

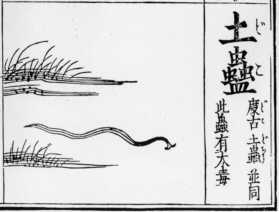

この書物の原本は失われていますが、前述の 『証類本草』 の中に、「蔵器餘」として記録されています。これを調べたところ、21巻の「土蟲」の条に、本草綱目に引用されているのと、ほぼ同じ記述がありました。

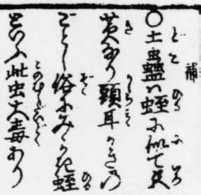

「証類本草」にはいくつかの系統があるのですが、左の写真は、「政和本」といわれる「重修政和経史証類備用本草」の復刻版からとったものです (人民衛生出版社, 1957. p. 437)。2行目・6字目から4行目・7字目までが問題の部分です。(なお、「大観本」 といわれる系統では一部異なる字が使われています。)

いずれにせよ、この“土蟲”の記述は 『体形は細長くて (13-16cmほど)、平たく、頭部は広がっている;背面に黄色と黒色の縦しま模様がある;這ったあとに白い筋が見られ、湿地で生活する…(意訳)』 というように、かなり具体的です。

コウガイビルやナメクジは粘液を出すので、這いあとが残ります。上記は、コウガイビルを指していると考えて間違いないでしょう。

一方、『集注本草』 の“土蟲”は、記述が簡単すぎて、それがコウガイビルを指していると断定するのは難しいと思います。「状如蜈蚣 (ムカデのようだ)」というのも変です。すなわち、コウガイビルの最古の発見・記録は、8世紀半ばということになります。

|

因みに、西欧世界で、最初にプラナリアの記録を残したのは Muller (1774, 1776) と Pallas (1774) です。前者は淡水のプラナリア5種と、陸産のプラナリア1種 --- 現在 Microplana terrestris (Muller, 1774), として知られているものに学名を与え、属 Planaria Muller, 1776, を記載しました。後者 (Pallas) は淡水のプラナリア2種を記録しました (1種類は Muller の種と同じ)。 von Linne の "Systema Naturae" 10版 (1758) にはカンテツ (吸虫類) の学名があげられていて、部分的に、プラナリアに関する記述が含まれている…という意見もありますが、はっきりしません。いずれにせよ、東洋でのプラナリアの発見・記録は、西欧世界のそれよりも、1030年あまりも早かった、ということです。

酉陽雑俎

Tu'an, Ch'eng-Shih, 860: Yu-Yang Tsa-Tu

上でも触れたように、コウガイビルが記録された古い文献として、「酉陽雑俎」(ゆうようざっそ)という本があります。西暦860年頃に中国の段成式が書いたといわれ、平凡社の東洋文庫で訳文を読むことができます(今村与志雄訳)。厳密に言えば、本草書の範疇から外れる書物ですが、動植物について多くの記載があり、「度古」という生物が登場します。次の引用をご覧ください(漢字をカナにしているところもあります)。[ ]内は訳者による注釈。

七〇八 度古

書帯に似ている。色は、蚓 (いん) [蚯蚓 みみず] に類似し、長さは二尺あまりである。頭はのみ [鉄器] に似て、背に黒黄の襴がある。すこしふれると、きれてしまう。つねに蚓を追いかけている。蚓が動かなくなると、蚓の上にあがっておおいかぶさる。ややしばらくたつと、蚓がとけてしまい、ただ、腹が涎のようにねばねばしてくる。

毒があり、鶏が食べると、すぐ死ぬ。俗に、土蠱 (どこ) と呼ぶ。

毒がある、というのは誤りですが、頭の特徴、背中の模様、体が切れること、餌はミミズ、など非常に的確な記述がされています。図はありませんが、この度古は、あきらかにコウガイビル類と考えられます。

記述の内容は、前記の陳蔵器のそれを土台にしたもののようですが、段成式自身の観察によって補われているようです。

本草綱目 Li, Shin-Chen, 1590-96: P'en-Ts'ao Kang-Mu

その後、中国では、明の時代になって、それまでの本草学の集大成的書物である、

李時珍の「本草綱目」が作られました。原稿の完成は1590年頃で、本人は1593年に没しましたが、子息の手で1596年に木版本52巻が出版されました。日本には1607年に渡来し、近世の日本の本草学・博物学の発展に決定的な影響を与えたといわれています。第二版は「江西本草綱目」で、1603年刊行です。

この本草綱目に「度古」が出ているかというと、単独の項目としてはありません。しかし、「馬陸」(やすで)の項の [正誤] に、陳蔵器の説と酉陽雑俎 (前出) を引用しながら、「度古」について考察を加えています。以下は新註校定国訳本草綱目 (昭和51年、春陽堂書店) からの引用です。

時珍曰く、按ずるに段成式の酉陽雑俎に 『度古は俗に、土蠱 (どこ) と呼ぶ。身の形は衣帯のやう、色は蚯蚓のやうで、長さは一尺餘あり、首はさん(金偏に産)のやうで背上に黄黒かん (衣編に門、中に月) がある。やや觸れば直ちに断れるものだ。常に蚯蚓をおふもので、蚓はこれに掩はれると化して水となる。毒があって、鶏がこれを食へば死ぬ』 とある。この説に據(よ)れば、陳蔵器の所謂土蟲は蓋し土蠱である。(後略)

土蟲と土蠱は違う、蔵器のいう土蟲は本当は土蠱即ち度古 ( = コウガイビル) だ、と言ってるようです。これが正しいのかどうかは不明ですが、いずれにせよ、どうも本草拾遺がルーツで、その後いろいろ微妙に変化した情報が伝わっていったようです。

長さだけみても、二尺、一尺、四五寸、と違うのも面白いと思います。もし長さの単位が時代によって違うのでなければ、別の種類を見ていた可能性も考えられます。

土蠱の正体

"Doko" in Chinese Materia Medica seems to be Bipalium nobile and Bipalium kewense. Cf. Kawakatsu, Ogren, Froehlich & Murayama, 2001. Shibukitsubo, (22): 31-44.

川勝博士のお話によると、中国のコウガイビル類の分類学的研究は、『1850年代と1920 - 40 年代に、断片的な報告が出版されただけで、未知の状態に近い…』 ということです。

1998年刊行の「中国土壌動物検索図鑑」(中国語)の中に、コウガイビルのスケッチ (線画) が二つあり、虫の背腹面の特徴がある程度までわかります。Kawakatsu ほか (2001) は、中国本草書の記述とも照合して、これらはオオミスジコウガイビル Bipalium nobile Kawakatsu et Makino, 1982, とワタリコウガイビル Bipalium kewense Moseley, 1878, であろう… という考察を発表されました (3月15日発行のしぶきつぼ, 22号)。日本には、外来種として見られる大形種で、B. nobile は生時の体長1mを越える個体もあり、B. kewense でも 20cm 以上の個体が知られています。

天蛇 T'ien-She

なお、本草綱目には 「天蛇」 という項目があり、これがコウガイビルではないか、という説もあります。例えば、Read という人が1934年に本草綱目の英訳をしていますが、この中では 「天蛇. T'IEN SHE. BIPALIUM.」 とはっきり書いてあります (同論文 p. 348 この部分は Kawakatsu ほか 2001 の fig.2 の中に示されています)。

次のような記述は、確かにそれらしいものです(引用は、同じく新註校定国訳本草綱目。)

時珍曰く、按ずるに、沈存中の筆談に 『天蛇は幽陰の地に生じて雨に遇ふて後に出るものだ。越地方ではこれを非常に畏れる。その大いさは箸ほどのもので扁たく、長さは三四尺、色は黄赤だ。醋を澆(そそ)げば消える。或いは石灰をまぶしても死ぬ』 とあり… (後略)

後述の倭漢三才圖會でも、「思うに、天蛇は蛇の種類ではなく、蛭の属である」 としています。しかし、上に書いたように、時珍は「度古」のことを知っていた訳なので、その辺はどうなのでしょうか?上野益三博士による新註校定国訳本草綱目の補注では、タイリクワモンベニヘビ (Calliophis macclellandi Reinhardt) にあててあります。

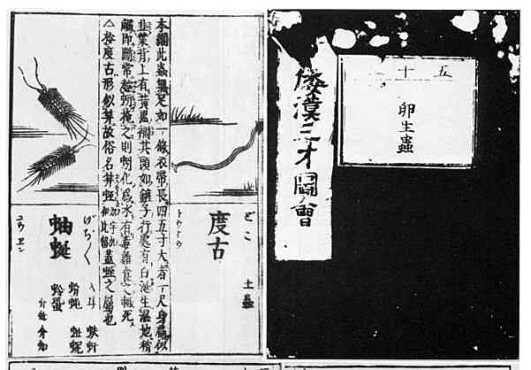

倭漢三才圖會 Terajima, R., 1713: Wakan Sansai-Zue

さて、日本ではどうでしょうか。厳密に言えば、本草書の範疇から外れますが、

この「コウガイビル」の名前がはじめて文献に出てくるのは、日本最古の百科事典といわれる、1713年刊・寺島良安の倭漢三才圖會(写真では「漢」の字体が違う)です。また、寺島良安は大阪の医師ですが、生没年は未詳です。

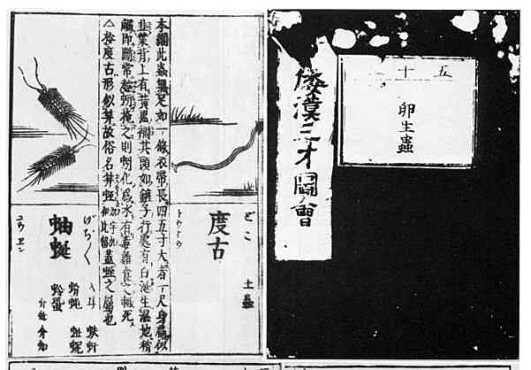

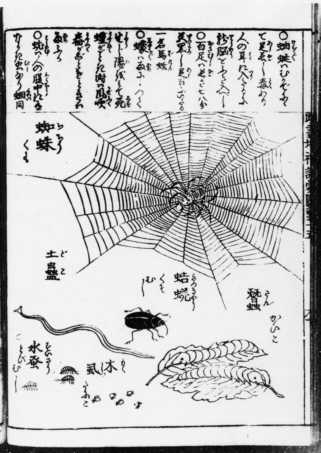

上は、オリジナル (故・松井松太郎氏蔵書) から川勝博士が複写されたもので、巻第五十二 「卵生蟲」 の表紙と、問題のページの写真です(巻第五十四 「濕生蟲」 にあります)。なお、「卵生蟲」とは卵から孵化する昆虫など、「濕生蟲」とは水、湿地、泥などの無生物(液体)から湧くと信じられた虫をいいます。一番左の行にご注目ください (拡大写真あり)。

按度古形似笄故俗名笄蛭加宇加伊比留蓋蛭之属也

按ズルニ、度古(どこ)ハ形、笄に似タル故ニ俗名笄蛭加宇加伊比留ト名ヅク。蓋シ (けだし) 蛭ノ属ナリ。

つまり、「笄蛭」です。「郊外ビル」でも「公害蛭」でもありません…とどこかに書かれていた気がしますが、その「コウガイ: 笄」といわれても…? という方も多いでしょう。これは後で説明します。

また、右の3行は次のような内容です(平凡社東洋文庫より引用)。

『本草綱目』 (虫部、湿生類、馬陸 [正誤]) に次のようにいう。この虫は足がない。一条の衣帯のようで、長さは四、五寸。大きなもので一尺。身は扁くて韭葉(にらのは)に似ている。背の上には黄黒のひだ条(すじ)があり、頭はじゅうのう(火斗)のようで、進んだあとには白涎がある。湿地に生じる。少し触れてもすぐ断れる。常に蚓(みみず)を追い求めてこれを掩(おお)うと蚓は化して水となる。毒があり、鶏が度古を食べると忽ち死ぬ。

本草綱目の記述をまとめて書いた感じがします。特に、長さの記述などは蔵器と時珍の両方の数字が出ています。

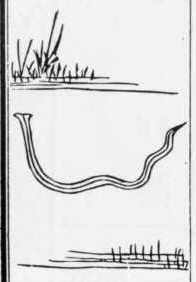

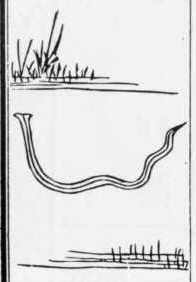

また、この本は、明治18年には活字版も出版されています(現在では引用した平凡社の東洋文庫版、更にCD-ROM版もあるそうです)。図が微妙に違っていて面白いので、明治本からの図を左に示しました。

笄とは

Kogai (a Japanese ornamental bodkin for Women's hair used in the Edo Era).

The Japanese name of the bipaliid animal is "kogai-biru".

歴史的に見ると、いろいろなものが「笄(コウガイ)」という名前で呼ばれていますが、現在では、右に示したような、日本髪を結う時の 「髪飾り」 のことです。端の部分と中央部は分離し、はめ込めるようなものもあるそうです。コウガイビルとは、頭の部分が笄の端部と似ている事からつけられた名前のようです。

右の写真は、学習研究社のグランド現代百科事典から引用しました。

Bipalium とは

On the generic name of Bipalium

なお、頭の形が印象的、というのは世界共通の認識のようです。コウガイビル属 Bipalium を命名・記載した Stimpson (1857) は、1861(a, b) の短報二つの中で、頭の形が "double mattock or pick-ax" に似ているため、と語源を説明しています。mattock というのは「根堀りぐわ」、pick-ax はつるはしのことだそうです。この属名の語源的解釈は Ogren & Kawakatsu (1987) にあります。Stimpson の3論文 (1857年のものは陸産プラナリアの部分だけ) は、Kawakatsu, Ogren & Froehlich (2000) 中に、原本からの復刻5頁分が印刷されています。

- Stimpson, W., 1857. Prodromus decriptionis animalium evertebratorum quae in Expeditione ad Oceanum, Pacificum Septentrionalem a Republica Federata missa, Johanne Rodogers Duce, observavit et descripsit. Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 9: 19-31.

- --------, 1861a. On the genus Bipaliura. Amer. Jour. Sci., Art. 2, Ser. 31: 134-135.

- --------, 1861b. On the genus Bipalium. Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 3, 8: 231-232.

- Ogren, R. E. & Kawakatsu, M., 1987. Index to the species of the genus Bipalium, etc. Bull. Fuji Women's College, (25), Ser. II: 79-119.

- Kawakatsu, M., Ogren, R. E. & Froehlich, E. M., 2000. Additions and corrections of the previous land planarian indices of the world, etc. Bull. Fuji Women's College, (38), Ser. II: 83-103.

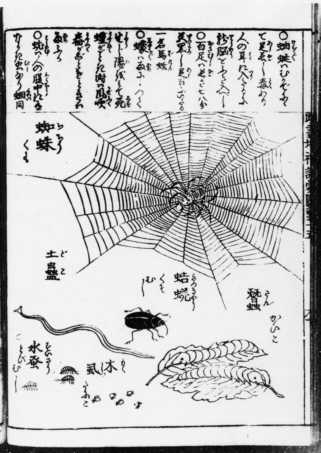

訓蒙圖彙 Nakamura, T., 1666: Kinmo Zui

実は、日本の書物に初めてコウガイビルが登場するのは、倭漢三才圖會ではなく、1666年に成立したという

「訓蒙圖彙(きんもうずい)」です。この木版本は、京都の儒者、中村 斎 (てきさい) の手になる22巻14冊の図解啓蒙書で、登載品物1482のうち,686が動植物とのこと(図は故松井氏蔵書から)。1668年に第二版が出ています。

斎 (てきさい) の手になる22巻14冊の図解啓蒙書で、登載品物1482のうち,686が動植物とのこと(図は故松井氏蔵書から)。1668年に第二版が出ています。

解説には 「この虫大毒あり」 とだけあります。この誤りは、酉陽雑俎や本草綱目からずっと同じです。もっとも、相当の好奇心と余裕がないと、わざわざ確かめようとは思わないでしょうけれど…。

また、ご覧の通り、倭漢三才圖會の図は、本書の図と極めて似ています。ある意味で倭漢三才圖會の下敷きになった本と言ってよいと思います。

頭書増補訓蒙圖彙大成 Anonym, 1789: Kashiragaki Zoho Kinmo Zui Taisei

ずっと後になりますが、この本を元にした「頭書増補訓蒙圖彙大成 (かしらがきぞうほきんもうずいたいせい)」 という本が、1789年に京都で出ています。ここにもコウガイビルが登場します。一緒に出ているムシを見るとなかなか面白いものがあります(図は故松井氏蔵書から)。

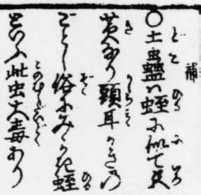

この本では、「頭書」のところに、以下のように解説されています(図とは別のページにあります)。

○土蠱は蛭に似て色黄なり頭耳かきのご

とし俗にみゝかき蛭といふ此虫大毒あり

その他の本草書

Some other old natural history books of Materia Medica published in the Edo Era

これまでにあげた本草書の他にも、江戸時代には沢山の本草書 (木版本) が出版されました。

貝原益軒 (1630-1714) の 「校正本草綱目39冊」 (1672年刊、本草綱目の和刻本) や、後年の大著 「大和本草16巻」 (1709年刊)、小野蘭山 (1729-1810) の「本草綱目啓蒙48巻」 (1803-06刊) と没後の 「重訂本草綱目啓蒙」 (1847年刊、岸和田本) などは、特に重要なものです。

益軒は福岡藩士の本草学者、蘭山は京都の人で、のち幕府の医学館で本草学を講じました。前者は自然観察を重んじ、後者は書誌学を重んじたといえるでしょう。度古・土蠱については、中国の本草綱目の内容を越える知見はありません。

また、テキストだけで図がないことが多いのです。ただ、新知見として、例えば、重訂本草綱目啓蒙には、コウガイビルについて、下記のような記述があります。

馬蛭(?)ニ似テ頭ノ形丁ノ字ノ如シ故ニ名ク

更に、アマビル、カミナリヒル、等の地方名が列挙してあります。

江戸時代の蟲譜

Observation records and sketches of invertebrates found in manuscripts and wood-block books

produced in the Edo Era

これまであげたものは、少しづつ違いがあるものの、出典は同じような感じがします。しかし、19世紀に入ると、独自な図や記事が見られるようになります(ただし、これらの「虫譜」は、当時は刊行されず、写本として伝わったものが多いようです)。

川勝博士も、まだ全貌はつかんでおられないようです… とは言っても、これまでにいろいろコピーを集められていますので、そのコレクションの中から、図版をいくつか紹介します。

|

←啓蒙蟲譜圖説 (1838)

Maeda, T., 1838: Keimo-Chufu-Zusetsu (left)

↓千蟲譜 (1811) Kurimoto, T., 1811: Senchu-Fu (below) |

|

ここに揚げた図は、長谷川 仁博士が蔵書から複写、川勝博士に贈られたもの。

「千蟲譜」(1811年刊、2巻本) は、栗本丹州 (1756-1834) の手になるものです。丹州は幕府奥医師を勤めた本草学者で、恵まれた生活をした人物です。

「啓蒙蟲譜圖説」(1838年刊) は、第10代越中富山藩主であった前田利保 (1800-1859) の著作です。博物愛好家として有名であり、赭鞭会というサークルを通じて、丹州とも交流がありました。

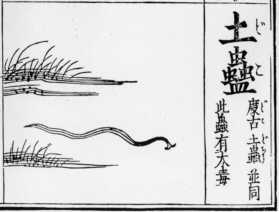

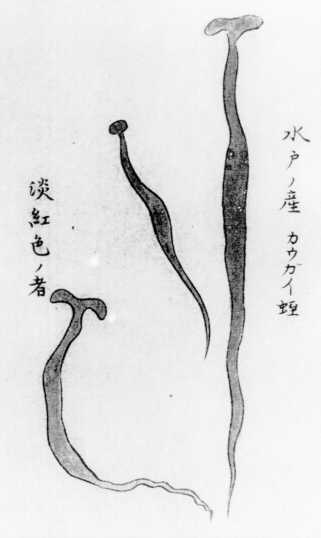

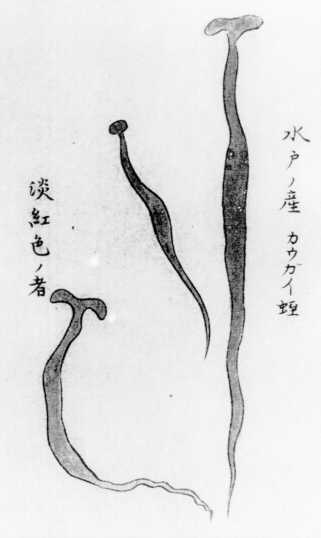

左は、江戸時代末に成立したらしい「蟲豸圖譜」(ちゅうちずふ)です。「蟲豸」と名の付く本草書はいろいろあるようですが、ここにあげたものは作者も不詳です (故・松井氏蔵書から)。

Anonym, ??: Chuchi Zufu (left)

(Loc.: Mito in Ibaraki Pref., near Tokyo)

Mizutani, H., ca. 1800?: Hobun-Chufu (below)

右上は 「豊文蟲譜」 の中の図で、長谷川 仁博士の蔵書から。

水谷豊文 (1779-1832) は尾張藩士で、医師。図のコウガイビル (?) の図は出来がよくない。水戸の虫も、豊文の虫も縞模様は描かれていない。

面白いことに、これらの虫は、背中に線模様が描かれていません。また頭部左右の耳葉が鋭くとがっている形に描かれています。これらの特徴は、少なくとも、オオミスジコウガイビルやワタリコウガイビルではない種類を示していると考えてよさそうです。

また、「彩色 江戸博物学集成 」 (平凡社 1994) によると、

飯沼慾斉 (1782-1865) の本草図譜 (1856年から刊行) の第九巻、虫部・介部に、コウガイビルの図があるそうです (この項の筆者は 長谷川 仁博士)。

他にもコウガイビルの図が存在している可能性は十分あると思います。もし何かご存知でしたら、ぜひ教えてください。

参考文献 References

- READ, B. E., 1934. Chinese Materia Medica. VII. Dragons and Snakes. Peking. Nat. Hist. Bull., 8 (pt. 4): 297-362 + 5 folders.

- KAWAKATSU, M., 1969. On some old records of turbellarians found in the Japanese books printed in wood-block. Bull. Fuji Women's College, (7), Ser. II: 30-43.

- LUE, K.-Y. and KAWAKATSU, M., 1986. History of the study of turbellaria in China. Part 1: Ages of Materia Medica and of early expeditions by westerners. Hydrobiologia, 132: 317-322.

- KAWAKATSU, M. and LUE, K.-Y. 1984. History of the study of turbellaria in China. Part 2: Ages of studies by Japanese and Chinese turbellariologists. Bull. Fuji Women's College, (22), Ser. II: 105-117.

- KAWAKATSU, M., TAMURA, S. and LUE, K.-Y., 1984. Preprint of papers given at the Fourth International Symposium on the Turbellaria. Occ. Publ., Biol. Lab. Fuji Women's College, Sapporo (Hokkaido), Japan, (12): 1-20.

- KAWAKATSU, M., 1991. History of the study of Turbellaria in Japan. Hydrobiologia, 227: 389-398.

- KAWAKATSU, M. and OGREN, R. E., FROEHLICH, E. M. and MURAYAMA, H., 2001. On the places of origin of three, very large bipaliid land planarians from Japan (Turbellaria, Seriata, Tricladida, Terricola). Shibukitsubo, (22): 31-44.

- 木村康一, 1971. 本草文献解説. In 経史証類大観本草. Pp. v-xviii + pl. 5. 廣川書店.

- 岡西為人, 1977. 本草概説. 創元社 東洋医学選書.

- 川勝正治, 1983. コウガイビルの話. 遺伝 37,(9): 52-61.

- 上野益三, 1989. 年表日本博物学史. 八坂書房.

- 科学朝日編, 1991. 殿様生物学の系譜. 朝日選書421, 朝日新聞社.

- 上野益三他, 1994. 彩色 江戸博物学集成. 平凡社.

- 小西正泰, 1999. 江戸期の昆虫書関係目録. In 昆虫の本棚. Pp.231-232. 八坂書房.

本草書(復刻版) Materia Medica (reproduced books only)

- 酉陽雑俎. 平凡社 東洋文庫, 1981. 今村与志雄 訳注.

- 重修政和経史証類備用本草. 人民衛生出版社. 1957. (影印本)

- 経史証類大観本草. 廣川書店. 1971. (影印本)

- 新註校定国訳本草綱目. 春陽堂書店, 1976. 木村康一他 新注校.

- 訓蒙図彙集成. 大空社, 1998-2000. (影印本)

- 和漢三才図会. 平凡社 東洋文庫, 1985-1991. 島田・竹島・樋口 訳注.

Kawakatsu's Note:

There are many kinds of manuscripts and wood-block books of

natural history, so-called Materia Medica, prepared and published

in China after the 6th Century. Various edditions of these

were introduced into Japan from China up to the beginning of the

17th Century. Then, during the following 200 or more years, various

Japanese versions of Materia Medica were written or printed by

early Japanese naturalists. Some triclad species (especially

bipaliid land planarians) can be found in these Materia Medica.

Kawakatsu and his co-authors have published several papers on

this topics: Kawakatsu (1969), Kawakatsu & Lue (1984),

Kawakatsu, Tamura & Lue (1984), and Lue & Kawakatsu (1986). The latest

publication on this topics is a paper by Kawakatsu, Ogren,

Froehlich & Murayama (2001). In this paper, we considered that

the oldest authentic record of a Chinese bipaliid species was found

in Ch'eng-Shih T'uan's ms., entitled "Yu-Yang Tsa-Tu" (produced in the

middle of the 9th Century).

We also considered that old Chinese records may consist

of two bipaliid species, i.e., Bipalium nobile Kawakatsu et Makino,

1982, and Bipalium kewense (Moseley, 1878). The natural range of

B. nobile is considered to be mid-central China; the species may

have been introduced into Japan (probably the vicinity of Tokyo)

after World War II. The natural range of B. kewense extends

from Vietnum to Kampuchea possibly extending to Malaysia. In the

continental Far East, its disparsal may have been gradually

expanded. It is suggested that this species was introduced into

Japan after the World War II.

In January, 2001, I got a new friend, Mr. G. Sasaki,

who is familiar with a computer work. After he refered to

resources for Materia Medica on the web, new bibliographic data were

obtained. Namely, at present, the first record of a Chinese bipaliid

species was found in Tsang-Ch'i Ch'en's ms. produced in 739 in China:

P'en-Ts'ao Hsi. Its completion is 130 years older than that

of Tu'an's Yu-Yang Tsa-Tu. The contents of both mss. are nearly the

same.

The early draft of this web article prepared by Mr. Sasaki

was read by myself with the greatest care.

Dr. Masaharu Kawakatsu

March 10, 2001. Sapporo, Japan.

|

公開: 2001/04/08