水底の天使

水底の天使

ふりそそぐ星の間の虚空よりも黒く深く、湖水は濃い闇にとけていた。

さされる竿に波紋を裂かれて水は静かにゆらめき、老人はゆっくりとした動作で、見えないはずのアルビノの隻眼をふりむけるようにして少年をふりかえる。

「ついたのか、占爺パラン」

閉じていた目をひらこうともしないまま、少年は抑揚を欠いた声音で問いかける。

応、ともこたえず老人は、枯れ木のような手足を大儀そうにおりまげ、ひどい猫背のまま舟のへりに、無造作に腰をおろした。

道具箱からひょいと、ちいさな小瓶をひろいあげる。

「これをのめ」

しわがれた顔に、終始一貫してかわらぬ印象のうろんな笑みをうかべつつ、それをさし出した。小瓶は、見るからに毒々しい紫色の、いかにも得体の知れない異様な液体でみたされている。

「なんだそれは」

露骨に眉間にしわをよせつつ問う少年に、

「これをのめば、そうさな、半時ほどは水のなかでも生きていられる」

「息をせずにすむ、ということか」

「というよりは」と、老人はうれしくてたまらぬとでもいいたげに笑う。「水を呼吸できるようになる──そう理解したほうが真実に近いであろうな。もっとも、人間で試してみるのはこれが初めてではあるが」

言語道断な台詞に少年は、毒虫をでも見やるような顔をした。

その顔を見て占爺パランは、は、は、は、と、枯れた笑いで夜気をふるわせた。

「このわしが、信用ならぬか。もっともだともさ“闇の炎”。いまさら、といいたいところだが、ひきかえしてもわしは一向にかまわぬよ。もともとがこのわしを頼ってきたのはおまえのほうだ。信じるも信じぬもわしにとってはいささかもちがいはないゆえ」

しわに埋もれた禿頭を盛大にふるわせながら老人は呵々大笑する。さし出した小瓶だけは、いささかもゆらさぬまま。

少年は無言のまま、くちびるをかみしめてながいあいだ、たださし出された小瓶をながめやっていた。

街でも名高い占爺パランの地下の店を少年がおとずれたのは、半日ほども前の、夕暮れどきのことだった。

濃く暮れなずむ、胸の痛くなるようなコントラストの空を背景にたたずむ、短く髪を刈りこんだ少年の姿はそのとき──老占師にとって、まるで少女のように美しく、そして危うげに目に映った。

よくよく見ればやせぎみとはいえその四肢にも胸にも背中にも、みごとなまでの強靭な筋肉が隆々と条をなし、危険なまでに鍛えあげられ研ぎすまされた刃のような光を放つその双眸もまた、狂おしいほどの力に満ちみちている。

どこをどう見れば危うげ、などという言葉が出てくるのか疑問なほどの力が、まごうかたなくその全身からあふれかえってはいたのだ。が──

それでもなお、占爺は危うげではかなげ、と、その少年を心中で形容した。

むっつりとおし黙ったままの少年を、占爺はロウソクひとつのカビくさい部屋へまねき入れ、ふたつしかない椅子のひとつを指さし、そしていった。

「おまえさんの顔、見覚えがあるよ。闘技場だ。大商人バラルカが自信満々でおくりだした“闇の炎”と異名をとる奴隷戦士。初の目見え以来、破竹の快進撃。それに華麗なまでの剣技と、対戦相手を殺すにいささかのためらいも見せぬ非情ぶりとがあいまって、いまや知らぬ者とてない。──歳はいくつだったかな?」

「十四」

腰をおろしつつ少年は、ぬき身の刃のような剣呑な視線をパランにすえたまま、硬い声で短く答えた。

「若い、というよりは幼い、か。しかし、それほど顔の売れとるおまえさんが、よくもまあ半日ほども人目にふれずに街をさまよえたものだわい」

「おれを売るか?」

静かに、少年は問うた。

腰にさげた長剣に、手はかけられていない。椅子の背もたれに無造作に背をあずけ、ゆったりとくつろいだ体勢だ。

にもかかわらず──必要とあれば瞬時にして、たやすく老人の首をはねとばすことが可能であろうとは、“闇の炎”の風評を知らずとも目の前に燃える、まさに異名どおりの双の眼を見れば明白ではあった。

「さて」と占爺は、黒目のない灰色がかった見えないはずの隻眼を少年にむけ、どうにも信用のならない下卑た笑いで顔ゆがませる。「用件次第、とでもしておこうか? わしに何をさせるつもりで、ここを訪うた?」

「夢を、解いてもらいたい」

簡潔に少年はこたえた。

「ふむ。よかろう。代価は?」

こたえず、少年は仏頂面のままふところに手をやるや、目の前にした小卓の上に無造作に、ごろりと小さなかたまりをほうり出した。

「龍石かよ」

ロウソクの灯をまるで反射せぬ、まさに闇の凝固したとしか思われぬ異様な黒の宝玉は、たしかに“龍石”あるいは“龍の糞”と呼ばれる稀石にまちがいない。この石をめぐって、かつては国家さえ滅ぼされたほど珍重されたしろものであることはたしかだが、さらなる異名“呪石”のごとく、まさに国さえ滅ぼす破滅の象徴であることもまた、つとに有名ではあった。

古来、多くの者がその美しさに魂をうばわれ、おのれの運を過信し、そしてそれを嘲笑うかのごとき猛威にさらされ魂さえも焼き焦がされてきたという。まさにいわくつきの逸品。

「不足か?」少年はいった。自嘲するように。「あるいは、報酬にはならぬ、か?」

「さて」とパランは依然、つかみどころのない笑いを顔面にへばりつかせたまま、「不足というよりは過分。まあ、どちらかといえば報償にはならぬ、というたほうがよかろうな」

「ほかに金目のものはない」

少年は無表情だった。

老人はひょいと肩をすくめてみせる。

「ならば、眼福、ということにしておこうか。じっさい龍石など、生きてこの目にかけることができるとは、露ほども思うてはおらなんだゆえな。さて、ならば話してごらん。どのような夢兆が降ったのか」

占爺は、いましもぽきりと音を立てておれ砕けてしまいそうなやせ枯れた手のひらを、少年の眼前でひらひらとふって見せた。

同じ手のひらが、今度はまったく得体の知れない、効能も副作用さえさだかならぬ液体の入った小瓶を少年の前にさし出し、やはり同じようにひらひらとふって見せている。

「さてどうする? バラルカの追っ手ども、どれほどのまぬけかは知らぬが、まあそろそろわしの店あたりには踏みこんでいような。売り出し中の腕のいい剣士とくれば、殺されることこそなかろうが、とはいえ脱走奴隷を無事でよかったと落涙しつつ迎えるわけにもいかぬだろうさ。このまま、街を出るか? それもまたよし。もとより、この深き湖の底にひそむいにしえのものに指針を求めるも、ただやみくもに逃亡の途につくも、おそらくはさほどのちがいもあるまいし」

なおもからかうような口調のしわがれた声音に、少年は寸時、わずかに眉根にしわをよせ──そして、小瓶を受けとった。

コルクの蓋を握力だけでむしり取り、いささかのためらいもなくぐい、と口にして一気に空けた。

「勘に賭けたか」嘲笑の底に、不思議なやさしさのようなひびきを秘めて老人はいった。「いつかは、後悔するときがくるぞ」

少年はぐいと口もとをぬぐってみせ──そして、にやりと笑った。

すぐに、その笑いが苦痛にゆがんだ。

がば、と喉の奥を異様な音でふるわせ、前かがみに身をおり曲げた。

刺すような視線で枯れ木の老人をねめあげる。

占爺はこっけいなしぐさであわてて、枯れ枝のような手をうちふってみせた。

「毒をもったわけではないわい。しかし水を呼吸できるようになる、とは、おまえの肉体に本来の機能とはまるでちがった機能をもたせるが意、そのような変容が、およそ苦痛ぬきで享受できるはずもあるまいが、よ。ん?」

苦しげにあえぎながらも少年は、なおも老人にすえた凝視をそらさず、

「ふく……ふく……」

と、うわ言のようにくりかえした。

「ああ、副作用かい。ネズミや猿の場合には、目に見えるようなそれはあらわれなかったがの。まあもっとも、寿命の七、八年は削られたとしても、いささかも不思議はあるまいな」

無責任に云いはなち、ふわふわふわと笑った。

この因業爺ィ、と視線だけで吐き捨てる少年に、老人はにごったアルビノの視線をおかしげにゆがめながらこたえ、そして別れをでも告げるようにして、ひらひらと枯れ葉のような手をふった。

「では、行け。汝に幸あらんことを」

身をおりあえぐ肩にかけられたしわがれた手は、意外にやさしかった。

歯をむきだし、逡巡は瞬時にとどめ、少年はいきおいよく湖中へ身を投じた。

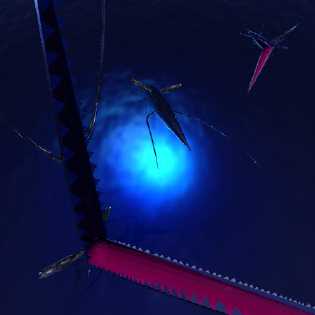

ごぼりと濃密な黒の泡沫がわきたち、まとわりつく闇が視界を翻弄する。

条件反射でつめていた息を、おそるおそる吐きだしてみた。あがった泡はひかえめでごく少量。あとは、まるで息そのものが液体と化したかのごとく、水の壁を乱すものは消失しはてていた。

思いきって、水を吸ってみた。呼吸するよりは飲みこむことを肉体が選択したのは、意識の命にしたがってのことだろう。

胃の腑とともに、肺奥へも深く液体が流れこみ、逆まいた。こみあげるものはない。

吐いた。ずらりと、周囲の水をおしわけて液流があふれ出た。どうやら、水を呼吸できるようになるとの老占師の言は文字どおりの真実だったようだ。

頭上を見あげる。宵闇の天を抱いたはずの地上は、おどろくほど光に満ちあふれていた。

湖面に静止する舟底の影と波紋とを寸時ながめやり、水を蹴って頭を下方にむけた。

深い。

ただ暗黒だ。

そのまま、果てさえ知れぬ水底めざして足をふり、まとわりつく壁を手でかきわける。浮力ははたらくが、心なしか威力が半減しているような気がした。これもあの、得体の知れぬ占爺パランの薬の影響なのか。

時はひどく緩慢にひきのばされる。頭上の光界はまるで夢遊病者のようにもうろうと遠ざかり、いつしか四囲は、闇一色にぬりつぶされていた。

夢がよみがえる。おのれをこの深きところへと導いた奇怪な夢だ。

──われを求めよ。

それはそう呼びかけてきた。

今と同じ、そして、にもかかわらず圧倒的に質感の異なった異様な闇の彼方から。

──われを求め、手にとり、そしてふるえ。

灯火のようにわき上がった言葉は、無明の中でなお濃密な闇のように、濃く、そして狂おしいほど熱く、意識のかけらをさえ燃やしつくしてしまいそうなまでに圧倒的に、爆発した。

──われを求め、手にとり、ふるえ。

狂気のように燃える意念は闇にみち、そして、宣告するようにしてさらに言葉を重ねる。

──そして世界を、焼きつくせ。

と。

そしてそれに呼応するかのごとく、燃えあがる炎熱が、なお外部をつつみこむ熱い悪夢を圧するように、内部から、胸の、腹の、奥深い淵から、灼熱の溶岩が噴きあげるようにして膨れあがってくるのを覚えていた。

恐怖と歓喜が魂から意識を、意志を、焼きあげる。

自分の内部からおさえようもなくあふれかえる力と炎への、恐怖と歓喜。

この炎に身をゆだねてしまいたい。

この炎に身をゆだねてしまえば、おれはおれでなくなる。

この力をふるいたい。

おれがおれでなくなってしまっても。

意識は混沌と渦まき、奔流に撹拌されて存在さえうつろにゆらめく。

目覚めは至福と喪失を同時にもたらし、そして夜毎の悪夢はなおも執拗に少年を責めさいなんだ。

「人はな」訥々ととぎれる少年の述懐を、口ひとつはさまず最後まできき終え、占爺は長い沈黙を間にして静かにいった。「だれでも、おのれの内にいくたりもの見知らぬ自分を抱えこんではいるものでな。とはいうても、多くの場合はそれも泡沫のごとき生涯に一度たりとも、ひとつたりとも顕現することなく、選ばれた仮面とともに墓石の下へとうずもれていくものではある。が──おまえのそれは、仮面の底に埋もれたままでいるのを、よしとはできぬようだ。しかも──」

と、老人は目を閉じた。

見える片目だけ。

光を宿さぬ白子の隻眼は、代償にか神威の異世を見透さんばかりに混濁した凝視を、少年に投げかけた。

そして、長い間をおいて、いった。

「とてつもなく、深い。おまえという、ちいさな個人ではなく、もっと奥の奥のそのまた奥にひそむ太古の闇から、それは呼びかけてきておるようだ。さて、この老いぼれにはちと荷がかちすぎるわ」

「夢解きはできない、ということか?」

失望した風もなく、ただほんのかすかに眉間にしわをよせながら、少年は淡々と問う。

アルビノの隻眼がつい、と閉じられた。同時に、神世の威圧が消え失せた、ような、気がした。

「わしでは、たりぬようだ。さて、馬車を駆るより騎馬のがよいか。早駆けは、得意か?」

老人の言葉の真意をはかりきれぬまま、少年はいぶかしげに眉をよせつつも「苦手ではない」とこたえる。

「よかろう。人目をさけてこのわしが馬を手配する。小半刻ほど待って、おまえは街の西門でわしが来るのを待て。あとは全速力で駆けに駆け、さて、夜半すぎにはたどりつけるだろう」

「どこへ?」

簡潔な少年の問いに、

「西の山麓に、クロナエヤ湖という湖がある。知っているか?」

「……イムリエスの使者が眠る神託の湖か」

ほほ、と老人はかすかに笑う。

「なれば、探求者が神託を得るよりは死を得るほうがたやすい、という事実も知ってはいような。クロナエヤは慈悲深き御使いではないゆえ、の。神託を得るか死をくだされるかは運しだい。賭けてみるか? それとも、夢解きはあきらめて、どこへなりとあてどない旅にでも出るか。なに、人が生きるとはもともとが、無明の旅路を死へむけて病み疲れていくことなれば。どちらにしてもたいしたちがいはあるまいが、よ」

「いくさ」少年はためらいもせず、そう答えた。「おれの命は、いまだおれのものじゃない。それをおれの手に入れるために、その命を賭してみるのも悪くはあるまい」

「ふはは、利いたふうなことを小僧めが。おまえはまだ、病み疲れてはいないようだの」

最後のセリフを陽気に解きはなち、老人は馬を手に入れるために地下の室をあとにした。

いわれただけの時間を待って少年は、人目をさけて西門をぬけ、そして馬を駆って夜をぬけた。

そしていま、夜よりもなお深くよどんだ闇の底をぬけて、なおはるかな暗黒の底に、氷のように凍えた灯火を見ていた。

クロナエヤか?

口をひらき、ひとりごとをいってみた。

言葉は音にはかわらず、漆黒のかたまりとなって重く、闇の底へと沈みこんだ。

まとわりつく水を蹴る脚にいっそうの力をこめ、ふさがる重だるい壁をこじるようにしてもどかしくかきわける。

灯火が近づくより先に、銀の弾丸がはなたれた。

漆黒の水底で、金属光沢を鈍色に反射させる異様にからくりじみた流線型の獣たちが、つごう三体、がぼがぼと凶猛な振動で水塊を切り裂きながらまたたくまに接近してくる。

剣をぬいた。

闘技場で、自分と同じような境遇の奴隷戦士たちを幾度となくほふり去ってきた、血まみれの剣だった。

ぬらぬらとした質感の、子牛ほどもある湖の獣たちは、いっぱいにひらいた口端からどろどろと得体の知れぬ粘液の尾をひきつつ展開するや、はじけるようにしていっせいに強襲をかけてきた。

銀閃が、一匹の牙の立ちならぶ獰悪な顎を切り裂いた。

硬い、不快な感触。

どろりと大量の液体をまき散らして、裂かれた一匹がもがきまわるのを尻目に──残りの二体はいささかの躊躇も見せずに少年の肩口とわき腹をかみ裂いた。

ひるがえした剣は、流線型のなめらかな頭部に弾かれて、傷ひとつ残さない。目を見ひらき、凝視する。

刃先がこぼれていた。

反転した二匹が、休むまもなく針のごとき牙をひらめかせる。

接近速度と予測軌道、そして水の抵抗。すべて勘で処理して最小労力の軌跡上に、肉薄する二体の水獣をとらえた。

弾きとばす。強襲はしりぞけた。かろうじて。だが、剣の両刃ははじけたように歯こぼれ、錆釘のもろさでふたつに折れて沈んだ。

水底におぼろにたゆたう凍てついた灯火に吸いこまれるようにして、裂かれた水獣と、さらにそれを追うかのごとくこぼたれた刃が、にぶく光を反射する。

そして健在な二体の獣は、さらに凶悪ないきおいでぐるりと円弧を描いて三度めの、死の強襲をかけた。

おれ砕けた剣を捨て、少年は歯をむき出してこぶしを握りしめた。きたえあげた剣を弾く外皮の生物を、たかだか殴打ごときで退けられるとは思っていない。かといって、無抵抗のまま螺旋状に切りこむ死を従容と迎えるつもりもさらさらなかった。

眼前に迫る巨体にむけてくり出したこぶしは、だが、いともさらりとかわされた。

あざけるようにひらかれたあぎとが喉くびにむけてせり出す。もう一匹のほうは──腹。やわらかな内臓はその強靭な牙に、割れ卵のように内容物を放出せずにはおかないだろう。

これまでか、というあきらめの底から──傍若無人に、火山のような怒りが膨れあがった。

か、と、少年は気を吐いていた。

炎のような熱いものが、下腹部からはじけて背中に燃えあがった。

咆哮は音もなく闇色の水を切り裂き、短く刈りこまれた黒髪が火焔のように逆立った。

双眸に宿るのは怒気よりは歓喜に近い獰猛な光。

そしてそのとき、背後から少年の姿を見る者がもしあったなら、その背中一面に──まるで、燃えさかる紅蓮の火焔のごとき奇怪な、様式美にみちたあざが、忽然と出現したことに驚異と、そして不審とを抑えきれなかったにちがいあるまい。

さらには瞬時──まさにほんの一瞬だけのこと。

その背中から噴きあがるように膨張した炎の幻像が、まさにその牙をやわらかな皮膚に打ちこもうとする寸前の、鈍色の二匹の獣を、まるで溶鉱炉にでも投げこむようにして蒸発させた。

寸時のまをおいて、漆黒の闇にごぼ、ごぼごぼと、二柱の泡沫がわきあがり、そしてふたたび闇がおしよせた。

復讐と殺戮の歓喜にふるえるおさない女神のように、燃えあがる炎のオーラにつつまれた少年もまた、あらわれたときと同様の不意の神威の喪失に、まるでとほうにくれた迷子のようにぼうぜんとした。

背中の奇怪なあざは、すでに消えていた。

どれだけのあいだ、そうしていたのか。

はるか下方、さしまねくようにも、あるいは狂おしく拒むようにもゆらめく氷柱のごときおぼろな灯火に、少年はうつろな視線をのろのろとさだめ──

ふいにふたたび、意を決したかのごとく身体を反転させ、おりはじめた。すでに湖上の光は遠く、藍よりもなお暗い。

やがて少年は、水藻のようにうつろにゆらめくクロナエヤを前にした。

かつて、天より降りし大いなる世界の簒奪神イムリエス。天界の王をむかえてバレースはその最盛期を迎え、光明神が暗黒神とかわるまでの永く、そしてはかない楽園を享受した。

そして狂える神は封じこまれて不安な眠りに沈み、大いなる天上の神々もいまや暗黒神の目覚めに戦々恐々とおびえるだけの、卑小な存在に堕していた。

それでもまだ、ヒトなどは遠くおよばぬ存在だった。たかだか、湖の底にただよい、不安定な神託をのみ気まぐれにくだすだけの、天帝の使者でさえも。

そのような存在に抗し得る者など、まずはいない。

あるいは──神威か、それに匹敵するだけのなにものかを秘めたる者でないかぎり。

──神託を求めにきたか。

声なき声が、少年の脳内にひびきわたった。

そうだ、と少年は暗黒の底にただよう青い生物にむけて言葉を吐いた。

無数のヒレを全身にまとった、大木のような青い巨体は、ひたひたと寄せる夜行獣のような姿勢で、その氷柱のような視線をじっと少年にすえていた。

だがその視線に、すでにかつての力はなかった。否──あるいは古の神々の末裔は、その栄華をとり落とし無明の闇に墜ちたときから、その力を喪い果てていたのかもしれない。

その証のように、雷鳴のごとくひびきわたるべきその声もまた、疲れはて死にかけた老人のように力つきていた。

──おまえは私にとって死を告げる者だ──それはいった。

──太古の没落よりかろうじて力を保ってきただけのわが命脈を、おまえはまるで何も知らぬままで、小気味よいほど無情に、断ち切りにおとずれたのだ。

神の代理者の言葉をまるで理解できぬまま、少年はいらだちもあらわに問いかけた。

おれの夢を解け。

──解くまでもない、と存在はこたえた。──われらが主がこのバレースに降りきたったとき、地に封じられ忘れられた神々のひとりが、おまえのなかに眠っている。それが目覚めを欲し、おまえにむけてそれをうながしているだけのこと。

少年は眉根をひそめる。おのれの内にひそむ、自分でない自分の存在を告げられて。

──失望することはない、とクロナエヤは告げた。──眠る太古の神はおまえであり、おまえこそが神そのものだ。そしてその神がおまえの内に宿ったのは、喪失し、忘れ去られたものの復権のためであり、また今この世界を不安のとばりで眠りのうちに支配している暗黒神に、唯一あらがい得る者でもあるからだ。呼応するようにしてこの私は、封じられた古き神の、縛された手のひとふりでその命脈を断たれて黄泉路をたどることとなりつつある。

ありがたくはないな、と少年はつぶやくようにしていった。

かすかに、笑いがとどけられたような気がした。

水底の闇で永劫をおぼろに生きのびてきたものの、空虚にして濃密な笑い。

──古き神の名はヴァルディス──そして、滅びかけた神々の栄光の残滓は、少年にむけてそう告げた。

──古き神の名はヴァルディス。炎の神、地の底の神、バレースの化身。雄々しく、理不尽で、荒れ狂う力の神だ。だが忘れるな。それはいまだ目覚めず、ただそのきざしをおまえのもとにもたらしただけだ。おまえは今より、ヴァルディスを、そしておのれ自身を探求するために、永い旅に出なければならぬ。そのための最初の導師はすでに、おまえの頭上でおまえの帰りを待っている。おまえは彼に導かれて、剣をさがせ。凶猛で苛烈な神の炎で鍛えられた、ヴァルディスの神剣を。それを求め、そして手に入れたとき、新たなるおまえの生がはじまる。力と、そして運命につづく新たなる生が。そしてもうひとつ。ゆめ忘れるな。──ヴァルディスは火焔の化身。その炎の舌は、われをこうして滅ぼしたのとまったく同じに、おのれ自身をさえ焼きつくすほどの業火だということを。忘れるな。

ゆらめく巨影は、炯々と光る氷の双眸を少年にひたとすえたまま淡々と託宣を語り終え──そして、なんのまえぶれもなくふいに、消えた。

空隙を埋めるようにしておしよせた重い闇に、打たれたように少年はしばしぼうぜんと目を見はり──

クロナエヤ!

闇にむけて、叫んだ。

反響ひとつひびかぬまま、黒い湖底は塗りこめたようにおし黙ったままだった。

波紋を割ってあらわれた少年がふたたび大気にあふれた地上へと適応するまでに、はての知れぬほどの苦痛のときがついやされた。

あげく、自分が導師であると告げられた老占師はさすがにしばしぼうぜんとしたが、

「さて、おまえをかくまい、あまつさえその逃亡に手をかしまでした以上は、このわしもバラルカの逆鱗にふれたと見てまちがいないのは事実だな。となれば、二度とふたたび戻れぬであろうと安堵していた漂泊の暮らしに、この老骨をまたもや投げこまねばならなくなったということか。やれやれ、これも龍石を目にしたものの不幸の顕現か。うらむぞ“闇の炎”。心底な」

得体の知れぬ笑みをうかべつつ、意外にさばさばとした口調でそう告げた。

そして、ふと気がついたようにして、見える片目に片眉よせて、

「さて“闇の炎”、そうとなれば異名でいちいち呼びかけているのも面倒にはちがいない。おまえのほんとうの名前だが、なんといったかの。たしか、ダ──ダ……」

「ダルガだ、占爺パラン。おれの名は、ダルガだ」

少年は、かすかに笑いながらそういった。

「おお、そうだったか。ダルガ──そう、暗黒の龍。つくづくおまえは、不吉な闇につきまとわれる命運を背負わされているようだ。まあ……退屈だけはするまいが、な」

「退屈をいとう歳でもあるまい」

からかうように少年がいうのへ、老占師は泥水でも飲まされたようにしかめ面をしてみせる。

「歳を経れば人も埋まる、とはただの迷信だよ。じっさいは、歳を経るごとにより深く、飢えていくものだ」

「それはあんただけの話じゃないのか? だがそんなことはどうでもいい。追っ手がそろそろ迫るころでないとも限らん。はやいところ行き先を決めて、こぎ出してくれ導師。とりあえずはあんたが、おれの水先案内人だ」

「どうでもいい? とりあえず? 世間しらずの小僧めが。どうでもその小面憎さ、いずれ強制してくれるから覚悟しておけ。では」

と、老人は手にした櫂をダルガにむけてほうり投げた。

いぶかしげに受けとった櫂と老人とを交互にながめやる少年に、占爺はしてやったりとでもいいたげな笑いをうかべつつ、

「まずはおまえがどこでも、好きな方角に舟を進めるがいいさ。それがわしの、最初の水先案内だ」

無造作に告げて、どさりと腰をおろす。

しばしのぼうぜんを間に、ダルガは快活に笑った。

「なんていいかげんな託宣だ」

笑いながら無造作に、湖にむけて竿さした。

文句をいわずにとっととこげ、笑いながらそう告げる老人の背後で、深山を割って曙光がさし染めた。

炎のように。