15話「ロンドンの第一夜」

サンディベルは、ロンドンのユーストン駅に着いた。雑踏…せわしそうな人々…何もかも故郷とはちがう大都会…。

人の心も荒んでいるのだろうか?サンディベルを田舎娘と見て狙う悪者は後を絶たない。

荷物の運び賃を要求する若者、だまして売り飛ばそうとするニセ刑事。家出娘と間違われ、「仕事を紹介しようか?」と言われた事もあった…。

早く目的のロンウッドニュースへたどり着きたい…しかしサンディベルは大都会ロンドンで道を見失いかけていた。

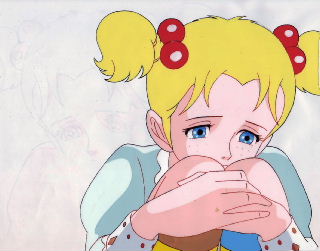

サンディベルは身も心も疲れ切って道を歩いてゆく…そんな彼女に同情し、お金はいらないから乗って行くようにとすすめるタクシーの老運転手の申し出をも、彼女は信じる事ができず断ってしまう。

太陽が大きく西に傾き、間もなく夕やみが訪れようとする頃、サンディベルはテムズ河畔にいた。

「嫌いよ!…こんな所…人も違う…空も違う…水も違う…」

サンディベルは、いつの間にか人を素直に信じられなくなっている自分に気づき、河畔の手すりにもたれ泣くのだった…。

街並みの向こうに燃えさかる夕陽が沈みかかる頃、サンディベルはやっと、イーストエンドの街にたどり着いた。

ロンウッドニュース社はどこ?見まわすサンディベルの目の前に、1台のワゴン車が躍り出てきた!

とっさに飛び乗った彼女は、乗っていた少年からハンドルを取るが、加速のついている車はなかなか止まらない!

オレンジを満載した荷車をはね飛ばし、道路端のゴミカンを次々となぎ倒し車は暴走する!

テムズ河畔まで出て、やっと車は静かになった。河岸を進むワゴン車の中で、2人は初めてお互いの顔を見まわした。

「おれ、リッキー=ケントルっていうんだ、よろしくな!」少年は言った。「私はサンディベル=クリスティーよ。」

彼はロンウッドニュース社のことも知っているという。サンディベルはリッキーの案内で、ようやくロンウッドニュース社へたどり着いた。

割れた窓ガラス…小さく雑然とした仕事部屋…大きな新聞社を想像していた彼女は落胆する。

「ここのオヤジは、すぐカッとなって怒るから、カンカンって仇名がついているんだ。」

「こら!いたずら小僧!」さっそく新聞社から出てきたカンカンはリッキーを追うが、見知らぬ娘が立っているのに気づいて立ち停まる。

「…初めまして、私、サンディベル=クリスティーと申します…」

カンカンはこの娘がサンディベルと知って驚く。そして彼女の父、親友レスリーの死を初めて知らされ、強いショックを受けるのだった。

「レ…レスリーが…、あのいたずら小僧!…こんなにあちこち凹ましやがって…」やりきれない気持ちを車にぶつけるカンカン…。

「そうか…去年のクリスマスの夜明けにな…どうして早く知らせてくれなかったんだ」

「私…スコットランドを離れたくなかったんです。だから…もしお知らせしたら…」

「俺の方から、迎えに行っただろうな。クリスティーにもしものことがあったら、サンディベルの面倒を見るというのは2人の約束だったからな…。」

その時、奥から入ってきた2人。カンカンの妻・オナーと娘のエバだ。

「こんな、いつ、つぶれるか判らない新聞なのに、この上まだ食いぶちを増やすとおっしゃるんですか!」

オナー夫人の言葉は冷たかった。

サンディベルは、リッキーと乗り回したアイデアカーが、市場に突っ込んだために、弁償を求められている事を知り、リッキーと一緒に謝る。

「置いてもらおうと思って、点数稼ぎしちゃってさ!」とエバが何気なく言うと、カンカンの顔色が変わった。

「バカモン!」カンカンは凄い剣幕で怒鳴った。「この子は、うちで面倒を見るんだ!これは…レスリーと俺の、男と男の約束だ!お前と結婚する前からの約束なんだ!」

「…カンカンさんが奥さんを怒るなんて初めて見た…養子のカンカンさんが…」リッキーは驚く。

「夜更かししないでおくれ!電気代がもったいないからね!」夜になり、屋根裏部屋を与えられたサンディベル。

「まさか、あなたがよそで生ました子じゃないでしょうね!」ドアの向こうではオナー夫人がカンカンさんにぶつぶつ小言を言っている…。

「スコットさんに手紙を出さなくちゃ…」サンディベルはペンを執った。

「…ロンウッドさんはとてもいい方です。何といってもパパの親友ですものね…。奥様も…優しくて思いやりの深い方です。お嬢様も…エバちゃんといって、いいお友達になれそう。

ちゃんと私の為に、素敵なお部屋を頂きました。どこへ行っても親切な人に出会う私は幸せ者です…」外では雨が降り始めていた。

書きかけの手紙の文字が涙でにじむ。…彼女は、堪えきれずに泣き出してしまうのだった…。

「サンディベル!」−顔を上げると、窓の外にはリッキーが。「泣くなよ親分!おやすみ!」そう言って彼は、雨の中をかけ去った。

「親分だって…ここにも私の事を親分と呼んでくれる子がいる!」サンディベルの顔に再び笑顔が戻った。

彼女は再びペンを執る。

「スコットさん、おばさん。私はサンディベルです。どこへ行っても、いくつになっても、みんなが知っているサンディベルです!私はどんな事があっても、決して変わらないと思います…。」

それは彼女の、なつかしい故郷への訣別の手紙だった。

ぽつんと灯っている屋根裏部屋のあかり…その中で手紙を書き続けるサンディベルの姿…見上げればすでに雨は上がり、夜空には再び星がきらめいていた…。

16話「つらい涙は屋根裏部屋で」

早速ロンドンでの辛い生活が始まった。オナー夫人は掃除、皿洗いと次々に仕事を言いつける。

さらにあの手この手で仕事を邪魔するエバ。2人ともサンディベルを家から追い出そうとしているのだ。

しかし、リッキーという味方も出来たサンディベルは、持ち前の明るさでそれを切り抜けてゆく。

でも、オナー夫人とエバの仕打ちはいっこうに収まらず、特にエバは同級生の男の子ジョン達まで使って意地悪をする始末。

せっかくサンディベルに…とジョンの母がくれた服も、エバに無理やり取り上げられてしまう。

サンディベルは部屋でマークの絵を前に泣き出してしまう。そこへ再びリッキーがやって来た。

マークの絵を見たリッキーは、その絵がリッキーの教会にいるアリスという子が描いてもらった絵に似ていると言う。

翌日、サンディベルはアリスに会いに行った。話によると、その絵描きはいつもテムズ河のほとりで絵を描いているという事だ。

そんな所へ、エバがまたサンディベルを呼びに来た。仕方なくマーク探しはリッキー達に任せる事にして、サンディベルは家に戻る。

マークの事を気にしながら、頼まれた裁縫をするサンディベル。

その頃アリスは、テムズ河の対岸にマークの姿を見付ける。運悪く雨が降り始めた。早くしないと彼は帰ってしまう!

リッキーは急いでサンディベルを呼びに行った。彼から話を聞いたサンディベルは、仕事を放り出してアイデアカーでテムズ河に向かう。

河岸へ着いたサンディベルはとうとうマークを見付けた。しかし駆け寄ってみたその画家は別人だった…。

サンディベルはがっくり肩を落とし、泣き出してしまう。そんな彼女をリッキーは怒鳴った。「見損なったぜ!」

その言葉に「これが涙だと思ってるの!これは…雨よ!」と強がり、笑顔を見せるサンディベル。

家へ帰ってから叱られる2人だが、笑顔を取り戻したサンディベルは、どのような辛い仕打ちにも耐えてゆくのだった。

17話「荒海がのんだ両親の謎」

サンディベルは買い物の途中、花屋で懐かしい白水仙の花を見つけた。買うお金が無く諦めるが、家へ帰ると部屋にその花が置いてある。実はリッキー達が盗んできたのだ。

サンディベルは早速謝りに行くが、花屋のおばさんはその花をあげるとまで言ってくれた。カンカンが花屋に先回りして叱らないように頼んでいたのだった。

サンディベルばかりに世話をやくカンカンの態度に疑問を持ったオナー夫人とエバは、サンディベルの身の上についてかしつこく問いただす。

しかたなくカンカンはサンディベルの両親について話し始めた。丁度ドアの外に居たサンディベルは、その話を聞いてしまう。

12・3年前、ロンウッドとクリスティーが船旅を楽しんでいる途中、海難事故にあった時の事だった。

荒海に放り出されたロンウッド達は赤ん坊の泣き声を聞いた。

波間に脱出したボートが見える。そのボートから、赤ん坊を抱いた父親が海に投げ出された!「サンディベルーゥ!」

子供の名を叫ぶ母親の声…。クリスティーは赤ん坊を助けあげた。

しかし父親は海に沈み、母親の乗ったボートも行方不明になったという。

その後赤ん坊の身元を調べたが、船客名簿の両親の名は偽名だったと判り、唯一つの手掛かりはサンディベルの握っていた白水仙のイヤリングの片方だけになってしまった。

そこまで聞いたサンディベルは泣きながら自分の部屋に駆け戻った。

後を追ったかは、そんな彼女にその後のレスリーについて話すのだった。当時レスリーはパブリックスクールの優秀な教師だった。

だが、サンディベルを自分で育てようと決心した彼は、全てを投げうってスコットランドへ渡ったのだった。

「レスリーこそ、本当のパパなんだ」とカンカン。

その事は分かってはいるが、本当の両親にもう会えないというのは悲しかった。

ボートに乗っていたというママに期待をかけたが、カンカンは絶望的だという。

サンディベルは夜の街にとび出し、夜霧の中をひとり歩くのだった。彼女の足はテムズ河に向いていた。

橋の欄干にもたれて泣くさ。その時、霧のむこうから近付いてくる人影が。

それはエドワードだった。「私が一人ぼっちで寂しい時、どうしていつもエドワードさんは現れるのかしら?…」

「私たちはそういう巡り合わせになっているんじゃないかな?」エドワードは微笑む。

彼の励ましを受けたさ、再び笑顔を取り戻し、ロンウッド家へと帰って行くのだった。

18話「引き裂かれた思い出の絵」

子供達と楽しそうに遊んでいるサンディベル。そんな彼女の姿をキティの使用人、ロバートが偶然見つける。

キティは、サンディベルはマークを追ってロンドンにやって来たに違いないと思い込む。

ロンドンで再会した2人。キティはサンディベルを車に乗せ、街を走りながらマークの事を聞き出そうとする。

しかし、彼女がロンドンへ来た理由を知ったキティは、ある場所へと車を走らせた。

そこはマークの元のロンドンの家だった。キティはいつかマークと会える日を信じて毎日ここへ来ているのだった。

彼女は、自分がマークの婚約者である事を改めてサンディベルに忠告する。

悲しい気持ちになるサンディベルだが、唯一つ、マークが昔の家に戻っていない事が嬉しかった。彼も過去を振り返らずにどこかで頑張っている!

家へ帰り、マークの絵を見つめながらサンディベルはそう思うのだった。

キティはシアラー邸を訪ねたオナー夫人から、サンディベルもマークの絵の事を聞く。そこで早速エバをそそのかしてその絵を盗ませてしまう。

サンディベル達は絵を取り戻す為にキティを追った。しかし、シアラー邸まで追い詰めたものの、シアラー達に追い出されてしまう。

そこで、サンディベルとリッキーは裏側から屋敷の庭に忍び込む。部屋の中に目ざすマークの絵が!

だがそれを取ろうと手を伸ばした所へキティが戻って来てしまう。

取り合いになったマークの絵は、ついに無残にも2つに引き裂かれてしまった。

サンディベルは、半分になった絵を持って橋の上に立っていたが、いきなりその絵を引きちぎってしまう。

(絵描きは絵を破り捨てながら上達するもの。)そう思ってマークの絵に別れを告げたのだ。

サンディベルはマークを信じている。一方そのマークは、ロンドン近郊の港で絵を描きながら一生懸命に働いていた。

もちろんさすぐ近くのロンドンに来ているなどとは知る術も無かった。

19話「活字を盗んだ怪盗」

ある夜、ロンウッドニュース社に泥棒が入り、活字と原稿が盗まれてしまった。これでは明日の新聞が発行出来ない。

犯人はその新聞の中に載っては困る記事があって盗みをしたのに違いない。

サンディベルは刑事とは別に、教会の子供達と犯人探しを始める。しかしどの記事も事件と関係無さそうだ。

最後に残った記事は、牧師さんの書いた、月1回、教会へ慈善活動に来ているエリックさんについてのものだった。

そして今日はそのエリックさんが来る日だという。

子供達は嬉しそうに教会へ急ぐ。エリックは腹話術がうまく、子供達の人気者。

だがサンディベルは、彼の上着の袖にインクが付いているのに気付く。

まさか…。サンディベルはシミ抜きを口実にその上着を持って帰った。カンカンは確かに自分の所で使っているのと同じインクだと言う。

しかしそのインクは確かな証拠にはならず、エリックを疑ったサンディベルはリッキー達に非難される。

サンディベルも、カンカンが今まで頑張って来た新聞の発行を、ここでストップさせたくない一心でやった事なのだが。

教会を出たエリックを見付けた差は後を追った。その様子を見ていたリッキー達は、倉庫をのぞくサンディベルを突き飛ばして中に閉じ込めてしまう。

ところがその倉庫は床が壊れていて、サンディベルは宙吊りになってしまう。

間一髪!差しのべられた手。それはエリックだった。

彼は開かなくなってしまったドアを針金1本で簡単に開け、サンディベルを救い出したのだ。

やはり活字泥棒の犯人はエリックだったのだ。

泥棒である彼は、新聞に自分の顔写真が載るのが怖くて、同じ手口でドアを開け活字を盗んだのだ。

しかしサンディベルは子供達と遊んでいた時のエリックさんは本当に心の優しいおじさんだったと信じる。

カンカンは、そんな優しい心を持つさを見て、彼女は立派な記者になれるかもしれないと思うのだった。

20話「波間に消えた憎しみ」

街の公園でサンディベルは嬉しそうに手紙を読んでいる。それを見付けたキティは、マークの手紙に違いないと思ってロンウッドニュース社へ向かった。

その頃ロンウッド社を訪れる若者がいた。マークだった。

彼は新聞のイラストを描かせて欲しいというのだが、絵を見たロンウッドは「君の絵は暗すぎる」と断る。

いつの間にか暗い絵を描くようになってしまったマークは、自分が情けなくなり、絵を破り捨て街角へ姿を消した。

サンディベルもキティもすぐそばに居たのに、とうとうマークとすれ違いになってしまった。

一方エバを呼び出したキティは、サンディベルの手紙を取ってくるよう頼む。

エバはヨットに乗せてもらう事を条件に引き受ける。

そして、うまく手紙を盗み出すが、ヨットに乗るまで見せないと言い出すエバに、キティは仕方なく港へ車を走らせた。

リッキーの知らせで手紙がキティ達に盗まれた事を知ったサンディベルもすぐに彼女達を追った。

港に着いたキティはエバとヨットに乗り込む。やっと追いついたサンディベルも、動き出したヨットに飛び乗った。

焦ったキティはエバから手紙を取るが、それはチャールズからの手紙だった。

エバはもう帰りたいと言い出すが、キティは船の燃料が無くなっている事に気づく。悪い事に、誰も帆の張り方を知らなかった。

ヨットは潮流に乗って沖へ流されて行く…。しかも嵐が!

キティは海へ飛び込み、通り掛かった別のヨットに救助されるが、嵐はいよいよ激しくなり、サンディベル達のヨットは更に流されて行く。

エバを励ますさ。しかしエバは海に落ちてしまう。そしてサンディベルもエバを助けるために海へ…。

…朝焼けの海岸。気付くと2人は砂浜に打ち上げられていた。エバはサンディベルに抱きついて泣き出す。

「今までの事、許してくれる?」2人はようやく、うちとける事が出来たのだった。

21話「再会の故郷に雪が降る」

サンディベルの父、レスリー=クリスティーが死んで1年。ロンドンにもクリスマスがやって来た。

サンディベルはカンカンに、墓参りに行かせてくれるよう頼む。

彼はもちろん許してくれたが、オナー夫人は反対する。それをなだめたのがエバだった。

カンカンはエバの心を開かせる程の素晴らしい子を育てたレスリーに敬意を払うのだった。

サンディベルはスコットランドへ到着した。着いた早々チャールズ達と会った彼女は、懐かしいスコットランドの家を訪ねる。

そこでスコット夫妻やオリバーとも再会し、早速パパのお墓参りに行った。

その時丁度、マークもスコットランドのサンディベルの家を訪れていた。

挫折したマークはサンディベルに会いに来たのだ。しかしその家に人の住む気配はなかった…。

サンディベルはお墓参りの後、思い出がいっぱいのママの花園へ行く。

そこで彼女は雪の上についた足跡を見つけた。それがマークのものだったと彼女は知る術はなかった。

スコットさんの家に戻り、マギー達みんなとクリスマスパーティーを楽しむサンディベル。

翌日、サンディベルがロンドンへ帰る時が来た。ところがオリバーがついて行こうとする。

しかし、これ以上ロンウッド家に負担をかける訳にはゆかない。

サンディベルはオリバーを柵につないでもらい、後を振り返らずに走り去った。

その頃、町の中を歩いていたマークは、チャールズ達を見つけ、彼らの後を追って会話を聞いた。

その話から、サンディベルの父の死、そしてサンディベルがロンドンに出て頑張っている事をマークは初めて知る。

サンディベルは苦労を乗り越えて頑張っているというのに…マークは弱い自分が恥ずかしかった。

一方スコット家では、オリバーがロープを食いちぎって逃げてしまった事に気づく。

オリバーはサンディベルを追っていた…はるかなロンドンを目指して…。

22話「犬が運んだマークの手紙」

サンディベルは再びロンドンに戻って来た。街角でリッキー達が犬をとり囲んで騒いでいるのを見て、サンディベルはオリバーのことを思い出す。

彼女はオリバーがスコット家を飛び出していった事を知らなかった。

その頃オリバーはロンドンを目指していた。途中、乗っていた貨物列車から追い落とされたリッキー、雨にうたれたりして、弱りながらもロンドンに近づいて行く。

ある港町で食べ物を探そうとしていたオリバーは、数匹の野犬に襲われる。すっかり力尽きたオリバー。それをこの町で働いているマークが見つけた。

ロンドンにいるサンディベルを追ってきたに違いないと思ったマークは、オリバーに食事を与え元気づける。

「オリバーでさえ、目的を果たすためにこんなボロボロになりながら…それなのにこの俺は…」マークはオリバーにサンディベルへの手紙を託してロンドンへと向かわせた。

新聞作りの仕事で忙しいサンディベル。そこにエバが、運河に落ちた子供を犬が助けたと言ってきた。

これはホットニュースよ!とサンディベルとカンカンは裏の運河へ急ぐ。サンディベルが見た犬、それはオリバーだった。

「オリバー!」サンディベルはオリバーに抱きつく。2人は再び一緒になることが出来たのだった…。

ふと見ると、オリバーの首に手紙が!?それはマークからのものだった。

オリバーの案内でマークの働いている所へ向かうサンディベル。しかしその場所に着いたものの、マークは仕事をやめて出て行った後だった。

「サンディベルもオリバーも強く生きているというのに、貧しさや苦しさにくじけそうになった自分が恥かしい。僕はもう弱音は吐かない。改めて約束する。必ず立派な絵描きになって君を迎えに行く。」

その手紙の言葉を信じたサンディベルは、マークの新しい旅立ちを笑顔で見送るのだった。

23話「小さな記事の大きな波紋」

ある日、サンディベルの所にリッキー達がやって来た。みなし子のはずのアリスが、三才のときに見たパパの顔を覚えているというのだ。

サンディベルはアリスから詳しい話を聞き、パパ捜しを手伝うために早速ロンウッドニュースにその記事を載せた。

ところが翌日、一人の男がその新聞を手に、ロンウッドニュース社に怒鳴り込んできた。

「何だこの記事は!俺の事じゃないか!」するとこの人がアリスのパパ?しかし男は、全く見に覚えが無いという。

「ハリソン=エレンショウ、そうムキになって否定する事も無いじゃないか」〜そう言って入ってきた男がいた。

かつての人気俳優、ハリソンの姿を追って来たこの男。彼こそフリーのジャーナリスト、アレック=ピーターソンであった。

教会へ行ったサンディベルは、アリスがパパ捜しの記事を見たとたん、教会を飛び出してしまった事を知る。

「取材というもののやりかたを教えてやるぜ」続いて教会に現れたアレックは牧師さんにハリソンの写真を見せ、

それが、2年前に教会のみんなで見た小さな芝居で、父親役をしていた人に似ているという事を聞き出す。

ハリソンは、ドサ回りの役者に身を落としていたのだった。

「アリスの行った場所はわかったぜ!」アレックとサンディベルが向かったのはハリソンの住む街。

やはり、アリスはそこにいた。泣きながら本当の事を話すアリス。

彼女はハリソンの芝居を見て、あの人がパパだったら…と思ううち、いつしか本当のパパと思うようになっていたのだった。

自分の書いた記事のせいで、ハリソンやカンカンに迷惑をかけてしまったと悩むサンディベル。

そんな彼女の前に現れたのがエドワードだった。

「こんな時、君のパパだったら何て言うだろうね」「自分のやった事には責任を持ちなさいって、言うわ…」

「そう、まずアリスの気持ちになって考えてあげる事さ。心と心がふれあう事で、人はどれだけ素直になれるか…これはいつか、君が私に教えてくれた事ではなかったかな?…クリスティー先生には及びもつかないが、私は君にパパのように思ってもらえばとても幸せだよ。」

「私、やってみます!」サンディベルは早速ハリソンの家を訪ねた。

そして彼に、1日だけアリスのパパになってあげてと頼むのだった。

高慢で自分勝手な彼だったが、自分のような人間を愛してくれる子がいると知って、その役を引き受けるのだった。

翌日、公園にハリソンとアリスの楽しそうな姿が。「来週号の記事が出来たな?」とアレック。

サンディベルの心のタイプは、もう来週号の記事を叩いていた…。

24話「巣立ちゆく夏の娘たち」

サンディベルがロンドンへ来てから、1年半が過ぎようとしていた。巡って来た2度目の夏、それはまた、新たな飛躍の季節である。

イギリスでは新しい学年が、夏休みの後に始まるからだ。

「イーストエンドに住む人たちの、素敵なお話を読んでみたいと思いませんか!」

エバがロンウッドニュースを手に、街行く人々に呼びかけている。そんな彼女を見かけて驚くサンディベルとリッキー。

彼女がこんな熱心に新聞を売ったのは、今までに無い事だった。

「私ね、ちょっと考える事があるの…」エバはそれ以上は語ろうとはしない。

…ロンウッドニュース社で、カンカンが原稿を作っている。

忙しそうに響くタイプの音、それはそのままロンウッドニュースの活気にあふれた姿を象徴している。

ロンウッドニュースは、毎週着実に読者を増やしているのだ。

「この調子で行けばあと3年…いや2年で借金を返せるぞォ!」

カンカンの声は明るい、いまでの苦労がやっと、実ろうとしているのだった。

「おまえにだって服の一着も買ってやるさ…エバやサンディベルにもな。そうさ、来年の夏にはバカンスにだって行けるぞ!」

「夢みたいですねえ…」オナー夫人も嬉しそうにつぶやく。皆に苦労をかけたのが、そのお陰でここまでやって来れたのだというカンカン。

そんな時、エバが入ってきた。早速おねだりに来たとオナー夫人は微笑むのだったが、エバの願いとは意外なものだった。

セントヒル女学院〜全寮制の医者を養成する学校に、秋から行きたいというのだ。

オナー夫人の態度が急変する。「私は絶対に許しませんよ!」きつい言葉に、エバは泣きながら部屋を飛び出すのだった。

そんなエバを部屋で慰めるサンディベル。「本当に行きたいのね…あなたは…」

「小さい頃からの夢だったわ…私、どうしてもお医者さまになりたいの!」エバは答える。

彼女が新聞を売っていたのも、何とか学費を…と考えての事だったのだ。

夕食の時、サンディベルはエバの事をオナー夫人に頼んでみる。一瞬、気まずい沈黙が流れた…。

「私、働きます、だからエバを…」なおも続けるサンディベル。「よしとくれ!そんな事!」オナー夫人は怒る。

たしなめるカンカンに夫人は言う。

「恩着せがましいんですよ!…そんな事されたら。私はますます悪く言われるんですよ!自分の娘だけにいい思いさせてっててね!2人ともこのまま普通の学校に進むのが身分相応ってものでしょう!どうして母さんの言う事が…聞けないの!」

そこまで言いかけたとき、彼女は突然胸を押さえて倒れる。

原因は心労と、それによるストレスだった。しかしカンカンは他にも訳があるような気がしてならない…。

夕日の差す運河のほとりで、カンカンはサンディベル達に話すのだった。

「サンディベル…あいつも本当はサンディベルの事を気にしているんだよ。

ただ、エバをセントヒルへやるとサンディベルを進学させられなくなる

…そうすると世間があいつの事をまた悪く言う。あいつも気にしているのさ…」

サンディベルは本心を打ち明けた。私は本当に働きたい…それも新聞記者、ロンウッドニュースの記者になりたいのだ、と。

一瞬戸惑うカンカンだが、それが彼女の真の願いだという事を理解し、彼はそれを受け入れるのだった。

翌日、ロンドンの新聞街へロンウッドニュースを売りに行ったサンディベルとリッキー達は、そこでアレックと出会う。

彼は自分を特派記者として売り込みに来ていたのだが、学歴の無い者に大新聞社は冷たい。

「若すぎる…大学を出ていない…どこの馬の骨だかわからない…バカめ!若い者には若い者しか書けない記事があるんだ!」

サンディベルには彼の悲痛な叫びが痛い程わかった。

学歴などに頼らずに道を切り開こうとしているアレック、そして医者の道を進もうとしているエバ…

(みんな大きな夢を追っている…)サンディベルはそう思うのだった。

特派記者〜カメラとペンだけを武器にし世界を回る仕事…サンディベルはこの言葉に魅せられるのだった。

「私、特派記者になります!世界を回って記事を書くために!」ベッドのオナー夫人とみんなの前でサンディベルは決心を告げた。

だがオナー夫人の態度は冷たい。

「どうあっても…この家を出て行くのかい、エバも学校へ行く為にこの家を出て行く…みんな出ておいき!あたしだけおいて行けばいいんだよ!」

サンディベルとエバは、夫人に部屋を追い出され、ドアの前に立ちつくすのだった。

そんなオナー夫人に、見取ったようにカンカンは声をかける。

「わかったよ…おまえ、淋しいんだな?本当は2人に、そばに居て欲しいんだね?そうなんだろう…」

オナー夫人はただ涙ぐみ、うなづくばかりだった。

裏庭に佇むサンディベルとエバ…そこへカンカンが現れる。彼はサンディベルに、アイデアカーに乗って今すぐ取材の旅に出る様、告げた。

カンカンは世界を回る自分の夢を、車と共にサンディベルに託したのだった。エバにもセントヒルへ行けと言うカンカン。

「…また私に相談も無く、決めてしまうんですね…」ベッドの上で淋しそうにオナー夫人はつぶやく。

カンカンは言う。「子供達は、遅かれ早かれ旅立ってゆくんだ

…羽ばたく姿を笑顔で見送ってやろうじゃないか!やさしい言葉の一つでもかけておやり…出て行っちまってからでは…遅いぞ…」

カンカンの言葉にオナー夫人は泣き崩れる。窓の外には仕度を終えて出て行こうとするサンディベルの姿が…。

オナー夫人はとうとう見送りに来なかった。アイデアカーに乗り込む為にエバに別れを告げるサンディベル。

意地っ張りの母親の事を詫びるエバにサンディベルは言う。

「おばかさんね…あなたとだって仲良くなれたのよ。みんないい人ばっかり!心の底から意地悪な人なんているものですか!…」

その時、車の脇からオナー夫人が…その表情は未だに厳しい。しかし彼女の口から出たのは意外な言葉だった。「食事をしておゆきよ…」

食卓についたサンディベルは、新品の食器が並べられているのに驚く。

思い出したようにカンカンは言った。

「…あいつは、こう言っていたっけ。みんなでお揃いの食器で食事をしたら、どんなにおいしく楽しいだろうって…」

サンディベルの使っていた皿も新品の物に代わっていた。彼女の皿は古くてひびの入った物だったのだ。

オナー夫人が新しい食器を買い揃えていたのだった。

そして今、夫人は一人、夕暮れの運河を見つめ、そのほとりに佇んでいた。

「おばさま!」かけ寄るサンディベル。

「ありがとうございます…具合の悪いのに私の為にお皿を買って頂いて…こんなに私の事、思っていて下さって…」

「謝るのはあたしの方だよ…こんな皿、使わせてさ」そう言うオナー夫人の手には古いサンディベルの皿が…。

「いつも明るく、くじけないあんたのおかげで、あたしも心を洗われた事が何度もあった…でも年を取るとなかなか素直になれなくてねえ…この皿も何度か止めようと思いながら…」ポツリポツリとオナー夫人は言う。

「これは、あたしの狭い心を表しているんだよ…これだけは、あんたの前で割りたかった…」皿を持ち、大きく構える夫人。

「ごめんよ!こんな…こんな皿使わせて!」オナー夫人は運河の向こう岸めがけてその皿を思い切り投げた。

辛く…そして長かった今までの記憶が、その皿と共に遠くなってゆく…河面を滑るように皿は飛んで行き、そして対岸の土手で、一瞬輝く様にして砕け散った。

「おばさま…私、出て行っても取材の合間に必ず戻ってきます。エバだって休みには戻ってくるでしょう…。

スコットランドが第一の故郷なら、ロンドンは第二の故郷。私は…此処があるから、旅に出る事が出来るんです…」

夫人にすがり、泣くサンディベルだった。長い年月だった…だが2人は今、ようやく本当にうちとける事が出来たのだった。

その夜、オナー夫人はサンディベルと同じベッドで休んだ。

サンディベルにとって、それは物心ついて初めてのママのにおいだった様な気がした。

その夜、ロンウッド家の人々がみた真夏の夢は、いったいどんなものだったのだろう…

サンディベルの特派員としての旅立ちの日は、もう間近に迫っていた…。

「記者編」に続く