|

九州最後の炭鉱 池島炭鉱 (長崎市池島町) 閉山後の今、池島炭鉱ではトロッコに乗って坑内に入り、採炭のようすを見学したり炭鉱機器の模擬操作を行う体験ツアーが行われています。 1.長崎から池島炭鉱へ 名鉄観光『世界遺産「軍艦島」と九州最後の炭鉱の島「池島」を巡る旅』の2日目、長崎市内のホテルから船の出る神浦港をめざして出発です。 バスガイドさんの説明を聞きながら長崎の市街地を抜けていきます。 細長い岩の上に丸い岩を絶妙のバランスで乗せているのは「鯖くさらかし岩」。バスの窓から見ただけでは、その岩質はわかりません。

やがてバスは、長崎変成帯に入っていきました。道の駅「夕陽が丘そとめ」で休憩です。ここは、海岸の高台にあって、角力灘に沈む夕陽の美しいことで有名です。 真下に白壁と銀屋根の「遠藤周作文学館」、その上に広がる海には母小島や小角力・大角力などの小島が浮かび、その向こうに池島が横たわっています。池島が平らなのは、玄武岩台地をなしているからです。 道の駅の建物の外壁に、結晶片岩が使われていました。茶色からオレンジ色をした砂質の結晶片岩が多く見られます。片理に沿って割られていて、結晶片岩特有のつやがあります。この土地の長崎変成岩だとうれしいのですが、それはわかりません。

神浦港から、船で池島に向かいました。船の左手に、海面から突き出た小角力と大角力の岩塔が見えます。小角力は高さ19m、大角力は高さ77m、どちらも野々岳安山岩類の火山岩頸と考えられています。大角力には、大きな海食洞が開いています。 母小島の後ろに見えている大角力が、船の動きにつれてその位置を移動させて見飽きません。船は30分足らずで池島港に着きました。

2.池島炭鉱ツアー 船を降りて、ハイビスカスの赤い花を見ながら事務所に入りました。 アルマイトの炭鉱弁当を食べ、池島炭鉱の映像を見てから体験に入ります。ヘルメットをかぶり、頭にキャップランプをつけ、坑内での安全確認「足場よし!」を3回みんなで唱え、トロッコに乗り込みました。

緑色のトロッコは、ゴトゴト揺れながら坑道へ入っていきます。トロッコは、坑道をかなり奥まで進んだあと止まりした。ここから歩いて坑内を巡ります。案内してくれるのは、この島に住んでいる元炭鉱マンです。 坑内には、新鮮な空気を送り込む送風管や高圧線のコードなどが延びています。 黄色く塗られた大きな機械はドラムカッターです。本体の両側に、円筒形のドラム取り付けられています。ドラムには牙のような刃がたくさんついていて、このドラムが高速回転して石炭層を切り崩していきます。ドラムは上下に動き、カッター本体は左右に移動して進んでいきます。 切り崩された石炭は、ドラムカッターの下のベルトコンベアで運ばれます。 ここでは、刃を交換する体験と、ドラムを回転させる模擬運転がありました。

坑道はねらった方向にまっすぐに掘る必要があります。そこで、坑内ではどのように測量するのか説明がありました。 岩盤や石炭層を発破で崩すこともあります。オーガー(穿孔機)で穴を空け、ダイナマイトを射しこみます。その穴を、爆発の衝撃が外へ逃げないように、また火花が外に出ないように水タンパー(水の入ったチューブ)でふさぎます。 ここから切り出された大きな石炭の塊が展示されていました。光沢のある真っ黒の石炭で、割れ目が細かく入っています。この石炭は、池島炭鉱長期存続のための中央陳情キャラバンが行われたとき、東京まで運ばれたものです。 石炭を見るのは久しぶり。私が小学生の頃、冬の教室には石炭ストーブがありました。教室の一角が石炭置き場です。当番が回ってくると、家から焚き付け用の薪を背負って朝早く登校し、石炭ストーブに火をつけたのを思い出しました。

黄色い袋がいくつかパイプからぶら下がっています。この袋を広げて中に入りバルブを開くと、袋の中に空気が送り込まれます。事故があったときの緊急避難用のエアマントで、この中で救助を待ちます。 坑内には1km毎に救急センターがあります。シェルターになっていて、事故が起こったときはここに逃げ込み扉をふさいで助けを待ちます。ここには通信施設があり、食料や水が常備されています。送風管から空気が出ますが、酸素ボンベも置かれています。

斜めに掘られた坑道の角度を測ったりもしました。坑内に入っていたのは約1時間。再びトロッコに乗って坑道を出ました。 帰りの船に乗るまで少し時間がありました。 港の西には、山の斜面に選炭工場が見えます。ここで、採掘された石炭を水槽で比重によって選別し岩石などを取り除き、さらに燃焼カロリー毎に選別していました。 選炭工場の隣りにある大きな円形の構造物はシックナーです。選炭行程で出た水には石炭の微粉が混じっているので、シックナーでこれを沈殿させて取り除き、きれいな水にしてから排水していました。 港の近くを少し歩きました。海岸に更地が広がっています。ここには、ボタ山があったそうですが、ボタはきれいに除かれていました。 高い煙突があるのは、旧発電・造水設備です。池島は海底ケーブルによって電力を確保していましたが、停電時の保安などのために、ここで石炭による火力発電をしていました。また、その排熱を利用して海水を真水に変えていました。

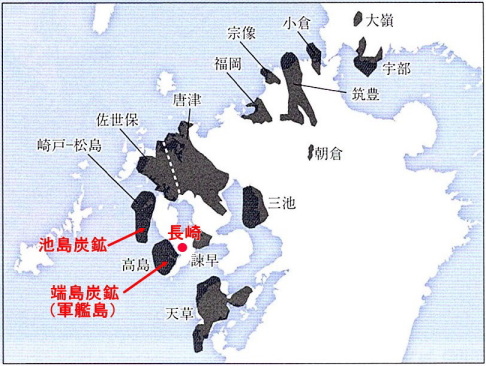

3.池島炭鉱の地質と歴史 日本の炭田は、主に北海道・常磐・九州北部に分布しています。その多くが、古第三紀の地層中のものです。池島炭鉱は、九州北部の中で崎戸松島炭田の南域に位置しています。

池島には瀬戸玄武岩類が分布していて、石炭層をはさむ古第三紀の地層は分布していません。島の地下や周辺の海底の地下に、炭層があるのです。 崎戸松島炭田は、良好な瀝青炭を産出した世界有数の海底炭田でした(服部ほか、1993)。崎戸松島炭田で炭層をはさんでいるのは、松島層群崎戸層です。池島の地下にも、この地層が分布しています。

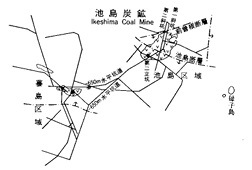

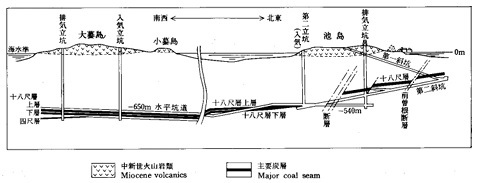

崎戸層には7-10数枚の炭層があります。その中で、池島炭鉱では崎戸層下部にはさまれている十八尺層が主な稼行炭層でした。十八尺層は池島から西の蟇島(ひきしま)に向かって広がっていて、上層と下層の二つの炭層に分かれています(服部ほか、1993)。

池島周辺海底の石炭調査は1927年(昭和2)から始まり、第2次大戦中には炭層があることが確認されていました。 池島炭鉱の開発は戦後の1952年(昭和27)に開始され、1955年(昭和30)に着炭、1957年(昭和32)に池島港が完成して1959(昭和34)に出炭が始まりました。 はじめは、島の直下から南側や東側の地域で採掘され、1971年(昭和46)に蟇島地域の開発がはじまり、1974年(昭和49)に同区域の採炭が開始されました。そして、坑道総延長約90kmの巨大な海底炭鉱へと発展したのです。1985年(昭和60)には年間153万トンの最高出炭量を記録しました。

しかし、1990年代後半になると、外国炭との価格競争やエネルギー革命などで経営が困難となりました。そして、九州最後の炭鉱として稼行していた池島炭鉱は、2001年に閉山したのです。 今回見学したのは、炭鉱のほんの一部です。坑道のほとんどは、海底の地下で水没しています。島には、まだまだたくさんの鉱山設備や住宅跡が残されています。炭鉱住宅には高層アパートが立ち並び、鉱員の給与も高くて島には豊かな生活がありました。 良質で需要の高い石炭を産出し、日本の高度成長を支えてきた池島炭鉱。そして、ここにはたらく人々。かつての風景を海風に感じながら、飼われていたヤギさんにさよならを言って出港しました。 引用文献 服部 仁・井上英二・松井和典(1993) 地域地質研究報告(5万分の1地質図幅) 神浦地域の地質. 地学団体研究会(2024) 最新地学事典 平凡社 ■岩石地質■ 池島炭鉱(古第三紀 松島層群崎戸層) |