|

淡路 平林海岸の小石 (淡路市野島平林) 平林海岸は、明石海峡に近い淡路島の北端近くにあります。夏は海水浴場となる浜辺で、砂の上にはたくさんの小石が広がっています。 1.平林海岸付近の地質 淡路島の北部は、領家帯という地質体の中にあります。領家帯は白亜紀後期の1億年前~8000万年前、プレートの沈み込みによってできた火山フロントの地下で大量に発生したマグマによって高温低圧型の変成作用を受けた変成帯です。ただし、淡路島北部には、変成岩の分布はなく花崗岩に広くおおわれています。

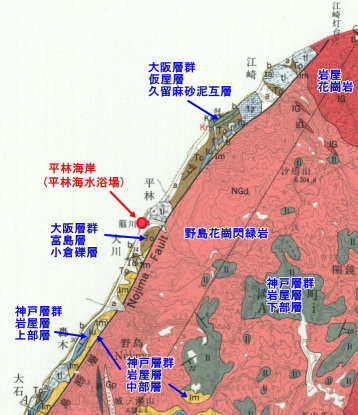

下が平林海岸付近の地質図です。 背後の山の広い範囲に野島花崗閃緑岩が分布しています。野島花崗閃緑岩からは、80.9±4.0Maの黒雲母K-Ar年代測が報告されています(水野ほか,1990)。 神戸層群岩屋層は、山側で野島花崗閃緑岩の上に重なっています。また、海岸に沿って細長く分布しています。 岩屋層は、下部層・中部層・上部層の3つに分けられています。 下部層は、主に泥岩・砂岩・角礫岩からなり一部に亜炭層をはさんでいます。中部層は、主に砂岩と礫岩からなっています。上部層は、主に海成の泥岩と砂岩からなっていて、基底部にカキ化石からなる貝殻石灰岩をともなっています(水野ほか,1990)。 岩屋層は、古第三紀始新世の3,800~3,500万年前に堆積した地層です。 海岸付近には大阪層群が分布しています。平林海岸近くの大阪層群は、富島層小倉礫層です。この地層は、シルトー粘土層をはさむ礫層です。礫種は、砂岩・酸性火砕岩類・チャート・花崗岩類が多く、少量の結晶片岩がふくまれています(水野ほか,1990)。 また、少し北には仮屋層久留麻砂泥互層が分布しています。この地層は、シルト―粘土層と砂層の互層が主体です(水野ほか,1990)。 大阪層群は、新第三紀鮮新世~第四紀更新世に堆積した地層です。

2.香住浜の小石 花崗岩~花崗閃緑岩はこの海岸で多く見られ、講演や講義に使うためにたくさんひろい集めました。主に石英・斜長石・カリ長石・黒雲母・普通角閃石からなっていて、カリ長石の色を反映してピンク色をしているものが多く見られます。 写真の左の4つの小石は、細長く伸びた黒雲母や普通角閃石が同じ方向に並ぶ傾向があります。特に下の2つの小石は、その傾向が顕著です。 これらは、平林海岸の東に広く分布する野島花崗閃緑岩に由来するものです。野島花崗閃緑岩の石英・カリ長石・斜長石の量比は、多くが石英に富む花崗閃緑岩の領域に、一部が花崗岩の領域にプロットされます(水野ほか,1990)。

主に石英・斜長石・黒雲母・角閃石からなる細粒の深成岩です。花崗岩より黒っぽく見えるのは、黒雲母と角閃石の割合が高いからです。 これらの暗色包有物は、花崗岩質マグマに玄武岩質マグマが液滴状に混交(マグマ混交)することによって生まれたと考えられ、MME(Mafic Magmatic Enclave:苦鉄質火成包有岩)と呼ばれています。 写真の下の2つ小石は、この暗色包有物と母岩の花崗岩の接触しているところです。平林海岸の小石に見られる暗色包有物の量から、野島花崗閃緑岩には多くの暗色包有物がふくまれていることがわかります。

緑色を帯びた細粒の基質の中に、大型の石英・斜長石・カリ長石の結晶が入っています。また、黒雲母・普通角閃石の小型の結晶もふくまれています。

緑灰色の石基の中に、白い斜長石の斑晶が入っています。少量の有色鉱物は、ほとんど変質していて同定できません。写真左の茶色の小石には、石英がふくまれています。 斑晶と石基からなる斑状組織が明確なものが多く、溶岩あるいは脈岩だと思われますが、火砕岩として産出したものもあるかもしれません。

白っぽい色をしていて、細かい縞模様(流理)が発達しています。石英や長石の斑晶が見られるものもあります。写真左の2つの小石は、球顆をふくんでいます。

淡褐色~淡灰色~淡ピンク色で流紋岩質の溶結凝灰岩が多く見られます。軽石やガラス片が平行に配列した溶結構造が顕著なものが多く、石英や長石の破片状の結晶も観察できます。また、石英の融食された外形がルーペで観察できます。 写真上の黒い小石は、溶結構造が顕著なガラス質の溶結凝灰岩です。石英の結晶をふくんでいて、これも流紋岩質です。 その右の小石は、今回見た小石の中でいちばん濃い緑色のものです。石英・長石の結晶に富む緑色凝灰岩で、弱く溶結しています。 溶結凝灰岩は、大阪層群や段丘層の礫層から洗い出された礫だと考えられます。

暗灰色で均質・緻密な泥岩です。小石の形は、丸みを帯びていてます。肉眼やルーペで粒はほとんど見えず、触ってみるとすべすべしています。

明るい灰色の砂岩が多いですが、右下のように黄土色の砂岩も見られます。葉理の発達による縞模様の見られるものもあります。黒っぽい部分は粒子が小さく、泥岩あるいは細粒砂岩にあたります。白っぽい部分は、多くが中粒砂岩にあたります。 砂岩層と泥岩層の間に火炎構造が見られるものがありました。まだ固まっていない泥層(黒色)の上にそれより重い砂層が重なると、砂が重みのために沈み、下の泥が吹き上がったように流動してこのような模様ができたと考えられます。

白・黒・赤茶・緑・ピンクなどさまざまな色をしたチャートが見られます。写真上の2つのチャートは、やや透明感があります。チャートによく見られる黒や白の細いすじが縦横に走っています。 ルーペで観察すると、細かなパーカッションマーク(他の石とぶつかってできた円弧状の傷)や、放散虫化石が抜けてできた丸い穴が見られます。 チャートは、大阪層群や段丘層の礫層から洗い出された礫で、その元は丹波帯のチャートに由来するものと考えられます。

ルーペで見ると、どれもキラキラと光を反射する白雲母をふくんでいることがわかります。赤い結晶片岩は、主に石英からできていますが、その中に紅簾石がふくまれています。紅簾石が赤いために石全体も赤く見えます。 ただし、最近の研究からこれは紅簾石ではなく、Mn(マンガン)をふくんだ緑簾石であることがわかってきました。鉱物命名の決まりでは、Mn>Feなら紅簾石、Mn<Feなら緑簾石となります。日本の結晶片岩中のこの赤い鉱物は、化学組成分析によってほとんどがMn<Feであることがわかったのです。 写真の上、右から2つ目の縞模様のある小石は砂質片岩で、黒い縞は主に黒雲母が集まってできています。 結晶片岩は、大阪層群や段丘層の礫層から洗い出された礫で、その元は三波川帯の結晶片岩に由来すると考えられます。

真っ白で透明感のある石英のかたまりです。割れ目に、白雲母や緑泥石が見られます。これらの石英の小石は、結晶片岩にともなう石英脈が由来だと考えられます。

引用文献 水野清秀・服部 仁・寒川 旭・高橋 浩(1990) 地域地質研究報告(5万分の1地質図幅) 明石地域の地質. ■ 場 所 ■ 淡路市野島平林 |