|

端島炭鉱(軍艦島)ツアー (長崎市高島町)

角力灘(すもうなだ)に浮かぶ周囲1.2Kmの島、端島(はしま)。擁壁が島全体を囲み、高層鉄筋アパートが立ち並ぶ姿が軍艦「土佐」に似ていることから「軍艦島」と呼ばれるようになりました。ここ端島は海底炭鉱の島で、かつてはたくさんの人々の生活がありました。

クルーズ船より見る軍艦島

|

2024年の末、端島を訪れました。折りしも、この島を舞台にしたドラマ「海に眠るダイヤモンド」の最終回が放映された翌日のことでした。

1.軍艦島ツアー

名鉄観光が企画した『世界遺産「軍艦島」と九州最後の炭鉱の島「池島」を巡る旅』に参加しました。

1日目は、端島(軍艦島)ツアーと夜の講演「軍艦島について(石川 東氏)」。2日目は、池島炭鉱ツアーという地質ファン垂涎の行程です。

端島は長崎半島から西に約4.5kmの沖合にあります。長崎港を出たクルーズ船「ジュピター」は、女神大橋をくぐり長崎湾を抜けて外洋へと進んでいきます。端島まで約18km、45分の船旅です。

船の中では、ツアーガイドの浜口剛さんの説明がありました。船から見える長崎の文化・歴史遺産についての幅広い話が流暢に流れてきます。

|

端島(軍艦島)位置図

(パンフレット「世界文化遺産 軍艦島(長崎さるく)」より) |

2.端島(軍艦島)へ

外洋に出ると、船はかつて海底炭鉱で栄えた多くの島々の間を抜けていきます。

まず右手に見える伊王島は、1941年に開坑し1972年に閉山しました。本土と橋でつながった今は、観光の島に姿を変えています。

伊王島を過ぎると左手に横島が見えます。島といっても海上に出た潜水艦のように見える岩礁です。ここにも炭鉱があって、1894〜1902年の短い期間採炭していました。閉山後は無人島となり、当時あった学校や病院は地盤沈下によって海に沈んでしまったのです。

次に見えるのが高島です。高島は、1695年(元禄8)に石炭が発見されたといわれ、1710年頃から事業化、1868年(慶応4)にはイギリスの貿易商人グラバーが開発にあたり、1881年(明治14)三菱に譲渡されて近代的炭鉱として発展しました。1966年(昭和41)に出炭量のピークを迎えますがその後減少の一途をたどり、1986年(昭和61)に閉山しました。今は、海水浴場や海釣り公園などがつくられて美しい海を生かしたリゾートの島として生まれ変わりました。

高島の南にあった二つの島、二子島は炭鉱から出た「ボタ」によって埋め立てられ高島と一続きの島となっています。

そしていよいよ前方に、逆光に黒く浮かぶ端島が近づいてきました。

|

| 軍艦島が近づいてきた |

船は端島の周囲を回り込んで、軍艦に見える撮影ポイントへと私たちを運んでくれました。護岸に囲まれた島の上に、廃墟となった高層の集合住宅が立ち並んでいます。

小山の上に真白い灯台が立っています。この灯台は端島が無人島になってから建てられたものです。炭鉱は24時間操業で、端島全体が夜でも明かりを放っていたので灯台の必要はありませんでした。

穏やかな海でしたが、ここに来て船は少し揺れ始めました。冬は海が荒れやすく、ここ数日は船が出なかったり、出ても上陸できない日が続いていたそうです。

|

| 軍艦島を西から見る(軍艦に見える撮影ポイント) |

3.端島へ上陸

船はドルフィン桟橋に無事着岸しました。船は次々と着岸し、すでに多くの見学者が上陸しています。見学できるのは島南側の見学コースで、桟橋から第3見学広場までの距離は片道約220m、上陸時間は40〜50分です。

|

| 軍艦島の地図(パンフレット「世界文化遺産 軍艦島(長崎さるく)」より) |

石積みの擁壁をくり抜いてつくられたトンネルをくぐると、崩れたコンクリートの建物が立ち並ぶ光景が広がりました。炭鉱の町、端島の中に入ったのです。

|

| 桟橋を渡って軍艦島へ |

廃墟の醸す雰囲気に圧倒されながら進むと、すぐに第1見学広場です。前の岩山の上には貯水槽、その右に3号棟が建っています。島いちばんの見晴らしの良いところに建つ3号棟は、風呂付の幹部職員用社宅でした。

北に目を移すと、ベルトコンベアの橋脚が一直線に立ち並んでいます。このベルトコンベアで掘り出した石炭を運びました。

ベルトコンベアの向こうには端島小中学校の校舎が見えます。7階建てで、給食を運ぶためのエレベータの他にはエレベータがなく、子どもたちは階段で教室へ上がっていました。窓枠がずれて今にもくずれ落ちそうです。窓ガラスはすべて割れ落ち、窓の向こうに青空が見えます。

|

|

| 第1見学広場 |

ベルトコンベア跡と端島小中学校 |

建物の間の地面は、コンクリートの瓦礫で埋め尽くされています。これらは、海に落ちたコンクリートが海中で細かく壊れ、台風の大波で打ち上げられたものです。

|

| 地面に広がるコンクリートの瓦礫 |

山の上に残るコンクリートの建物は貯水槽です。1957年(昭和32)に対岸から海底送水管が敷かれるまで、水は給水船で運ばれ、この貯水槽に蓄えられて数ヶ所の共同水栓から配給されました。

|

|

| 第2見学広場 |

貯水槽と第二竪坑入口 |

第2見学所は、総合事務所前です。この中には浴場があって、仕事を終えた鉱員たちが汚れを落としていました。

事務所の右には、巻き上げ櫓が残っています。ここは主力だった第二竪坑の入口で、鉱員たちは階段を登って、ここから地下へエレベータで下りていました。

護岸は、石灰と赤土を混ぜた天川(あまかわ)で石の間を埋めてつくられています。灰色ばかりの島の光景に、天川の赤が温かさを生み出していました。明治期につくられたこの天川の擁壁が、今も島を守っています。

|

| 天川(あまかわ)の擁壁 |

島の南西端が、第3見学広場です。目の前に瓦礫が広がり、その向こうに30号棟と31号棟が見えます。

1916年(大正5)に建てられた7階建ての30号棟は、日本最古の鉄筋高層アパートといわれています。鉱員社宅で、内部には吹き抜けの廊下と階段がありました。

31号棟は、護岸に沿って細長く建てられています。この建物自体が、台風のときの波よけになっていたそうです。地下に共同浴場、1階に郵便局や理髪店がありました。

海側には、打ち上げられたコンクリートの瓦礫が広がっています。ここに四角いコンクリート枠が残っています。25mプールと幼児用プールの跡です。プールが落成したときに行われた水泳大会の写真が残されています。プールを取り囲む大勢の人たちが、身を乗り出して選手を応援していました。

|

|

| 第3見学広場 |

プール跡 |

4.端島の地質と石炭

丘の上の貯水槽の下に地層が現れています。

双眼鏡で見ると、褐色の岩肌や角張った不規則な割れ目、表面のはがれ方などが観察できて、この地層が砂岩でできていることがわかります。また、地層が西へ傾いているようすも見て取れます。

この地層が、石炭層をはさんでいる端島層です。

|

| 砂岩の地層 |

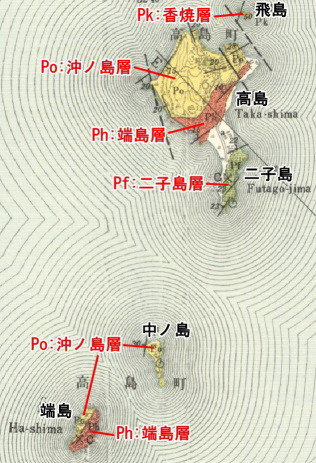

下が、端島周辺の地質図です。ここには、古第三紀始新世の地層が下位より、香焼層・二子島層・端島層・沖ノ島層と重なっています。この中で、優良で大規模な炭層をはさんでいるのが端島層です。

|

端島周辺の地質図

広川・水野(1962)より |

端島層は、青灰色中粒〜細粒石英質の砂岩・含礫砂岩・暗灰色泥岩の互層で炭層を多くはさんでいます。端島層は最大層厚240mで、多数の植物化石や貝化石が報告されています。

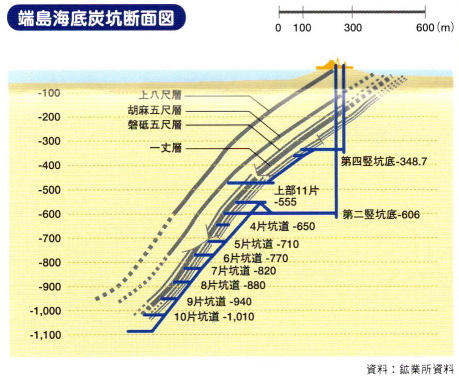

炭層には、下位から四枚層・十二尺層・一丈層・亀三尺層・盤砥五尺層・胡麻五尺層・三尺層・上八尺層と名前がつけられています(広川・水野 1962)。

端島層は、端島では西へ大きく傾いていて、この傾きに沿って坑道が掘られています。

|

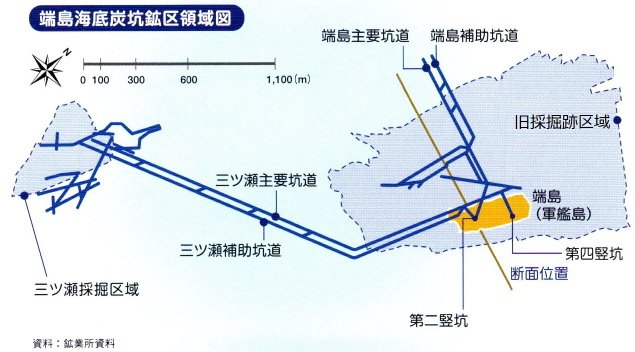

端島海底炭坑鉱区領域図

パンフレット「世界文化遺産 軍艦島(長崎さるく)」より |

端島では、1891年から1974年の閉山まで約1,570万トンもの石炭が採掘されました。採掘現場は海底下1,000m以上の地点まで及んでいます。

石炭は、植物の遺骸が地中に埋まり、圧力や熱の影響を受けて長い年月をかけて変化してできます。その変化の中で脱水・脱炭酸・脱メタンの作用が進み(石炭化作用)、泥炭、亜炭、褐炭、亜瀝青炭、瀝青炭、無煙炭と炭素が濃縮していきます。日本では、一般的に褐炭から無煙炭までを石炭と呼んでいます。

また、石炭は用途によって原料炭と一般炭に分類されます。原料炭は、粘結性のある石炭で製鉄の原料(コークス)として、一般炭は主に発電用燃料として用いられています。

端島の石炭は瀝青炭にあたります。瀝青炭の中でも粘結性が高い強粘結炭で、原料炭として八幡製鉄所に送られ、製鉄に必要なコークスの原料として使われました。

|

端島海底炭坑断面図

パンフレット「世界文化遺産 軍艦島(長崎さるく)」より |

5.端島炭鉱の歴史

1810年(文化7)頃に、端島で石炭が発見されました。漁師が島に上がってたき火をしていると石が燃えたことによるといわれています。

はじめは佐賀藩が小規模な採炭を行っていましたが、1890年三菱合資会社の経営となり本格的な海底炭鉱として操業が開始されました。

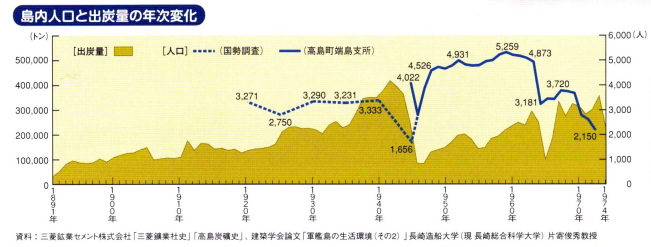

出炭量は順調に増加して1942年にピークを迎えています。出炭量の増加にともなって人口もどんどん増え、狭い島で多くの人が生活するために1916年に日本初の鉄筋高層アパートが建てられました。

戦争末期に出炭量は大きく落ちますが、その後回復していきます。人口は1960年頃には5200人余りに達しました。世界一の人口密度を誇るといわれています。

このとき、端島炭鉱は主要坑道で採炭していましたが、1964年にガス吐出火災が起きて坑道深部が水没しました。その後、三ツ瀬坑道の開発によって出炭量は回復します。

三ツ瀬区域の石炭には限りがあったので、さらに端島沖区域の開発を進めましたが、坑道を掘り進む中で断層破砕帯に当たり大量に出水しました。また、炭層の位置が予想より深いことがわかり、新しい区域の開発を断念しました。そして採炭可能な石炭が枯渇したため、端島炭鉱は1974年1月に閉山となったのです

端島は、同年4月に無人となりました。2001年、高島町が三菱マテリアルから端島を無償で譲渡されます。高島町は、2005年に長崎市と合併し、長崎市となります。

閉山後、端島は長い眠りについていましたが2008年に長崎市が条例を制定し、見学道路が整備されて2009年から上陸による見学が始まりました。

2015年、端島は「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産の一つとして「世界文化遺産」に登録されました。

|

端島の島内人口と出炭量の年次変化

パンフレット「世界文化遺産 軍艦島(長崎さるく)」より

|

夜、ガイドの石川 東さんから端島の歴史や生活について話を聞きました。石川さんは、18歳まで端島で生活されました。スクリーンには、かつての端島の人々の暮らしや賑わいが映されました。

上陸桟橋や電気や水道などのインフラの完成は、一つひとつが島の大きな喜びでした。

鉱山労働者は賃金が良く、テレビや冷蔵庫などの電化製品は早くから普及しました。映画館やパチンコ店、玉突き場などの娯楽施設もありました。山神祭や花火大会、盆踊りなどでは島全体が沸き立ちます。

建物は空中の通路でつながっていて、その通路と建物の中の廊下を歩くと雨の日でも濡れずに学校に通えたそうです。子どもたちは、狭い場所でいろいろと工夫しながら遊びました。

台風は、ときには島に大きな被害をもたらしまた。しかし、台風に慣れた人々は、島にぶつかって立ち上がる大波を屋上に並んで見物しました。

2025年現在、国内で操業している坑内掘り炭鉱は「釧路コールマイン」の一つだけです。他に、小規模な露天掘りを行っている炭鉱がいくつかあります。

かつては、多くの炭鉱があって採掘された石炭は製鉄や発電に利用されてきました。炭鉱が、日本の近代化に大きな役割を果たしてきたのです。そこには、人々の生き生きとした生活がありました。

引用文献

広川 治・水野篤行(1962) 5万分の1地質図幅説明書「肥前高島 付 野母崎」.地質調査所

世界文化遺産 軍艦島(現地パンフレット 長崎さるく)

■岩石地質■ 古第三紀 端島層

■ 場 所 ■ 長崎県長崎市高島町端島

■探訪日時■ 2024年12月23日

|