|

青 倉 山(810.5m) 朝来市 25000図=「但馬竹田」「但馬新井」「矢名瀬」「大名草」 真夏に涼しい自然林、神社のご神体は不思議な巨岩

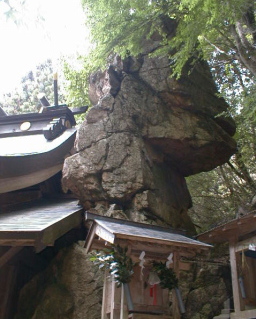

朝来山からすぐ近くに見えた青倉山。山頂の巨大な反射板が、その目印である。かつて、人々は山をいくつも超えて山腹の青倉神社に参拝した。

神社を背にして石段を下りると、その途中に登山口があった。登山口には、「奥の院70m、青倉山徒歩約40分」の道標があった。 小さな奥の院の脇を通り、5分程度歩くとガレ沢に達した。ここで、道はとぎれたが、沢を10mほど登ると右手に登山道が続いていた。 自然林の中の急な斜面を、つづら折りに登っていった。このあたりは保安林になっていて、自然林が残されていた。小道には、木漏れ日が射し、気持ちのよい風が通り抜けた。

やがて、黒川からのはっきりした登山道と合流した。 ここから、尾根道が自然林とヒノキ林の間を北に向かっていた。ヒノキの木の根道がずっと続いた。小さいが急なピークを2つ越えて少し登ると、巨大な反射板が眼前に迫ってきた。 頂上手前の肩には、「青倉神社600m」と記された道標があり、かすかな小径が尾根道から分かれて斜面を下っている。峠を通らない近道だと思われる。 反射板を過ぎると、その数m先に山頂の三角点が埋まっていた。山頂は、木々に囲まれ展望はほとんどなかったが、反射板の向こうに、電波塔を乗せた粟鹿山が見えた。 山行日:1999年7月31日

|

||||||

| 行き:青倉神社〜峠(朝来町と生野町の町界)〜青倉山頂上 帰り:行きと同じ |

||||||

| 青倉神社の鳥居のすぐ下まで林道が通っている。鳥居の下の広い駐車スペースに車を置くことができる。ここから青倉山の山頂までは、もうわずかである。 | ||||||

|

|

||||||

| 山頂の岩石 後期白亜紀 生野層群 凝灰岩 | ||||||

青倉神社周辺は、細粒の花こう岩である。ピンク色を呈し、緻密で硬い。石英・ピンク色の長石・有色鉱物(変質しているが、黒雲母及び角閃石だと思われる)からなる。 青倉神社の鳥居付近は、石英斑岩が露出している。最大1cm程度の石英、白〜緑に変質した斜長石、ピンク色のアルカリ長石の斑晶を多量に含んでいる。 玉ねぎ状風化が見られた。 |

||||||

|

「兵庫の山々 山頂の岩石」 TOP PAGEへ 登山記録へ |