水槽立ち上げ談1![]()

わたしが立ちあげた水槽の手順を以下に示します。一般的な情報は水野さんか森川さんかアクロポラさんかCPFさんのHPに詳しくありますのでそちらを見てください。それ以外の特にわたしが、失敗した点を振り返りながら重点的に述べていきます。中に書いてあることは私の独自の解釈ですので、間違いだらけだと思います。本気で信用しないでください。海外のHPを見ても相当個性的なものが多いし間違ってもいますので個人のHPはこれで良いと思います。どんどん異論反論objectionしてください。

正しい知識がほしい方はDelbeek/Sprung 著の「The

Reef Aquarium1」を読んでください、すばらしい入門書です。

さらに詳しい情報がほしい方はNilsen / Fossa著の「The

Modern Coral Reef Aquarium vol.1 vol.2」を読んでください、すごくdeepですよ。

1997年1月に海水魚飼育を始めて5月にベルリンを始めて10月に転勤でいったん水槽たたみました。そして10月に転勤した後1998年1月に新築の家を建てたのをきっかけに5月に再度ナチュラルシステムを立ちあげるべく計画をスタートしました。どんな水槽にしようかな? この時が一番楽しいです。

<やってみたいこと>

奥行きのあるダイナミックなレイアウトが可能な大型水槽とする。

ライブロックがオーバーハングして日陰を作り陰日性の珊瑚もレイアウトできるようにする。

複雑な生態系を再現するために、ナチュラルシステムとする。

天然海水を導入する。

太陽光を導入する(サンルーム設置とする)。

すべてDIYとする。安く作るのではなく、世の中に無い物を作る。自動化ナチュラルシステムを目指す。

ナチュラルシステムの説明はミズノさんのHPかアクロポラさんのHPを見てください。

そこで私はどんなナチュラルシステムにするのか?いろいろ情報を集めてナチュラルシステムを比較することから始めました。

以上まとめると1)ライブロック 2)強力な照明 3)強力な水流 4)ライブサンド 5)プリーナム 6)カルシウム供給 8)微量元素添加 9)生物によるライブサンド攪拌、清掃を目的としたベントス導入 10)サンプ沈殿槽 11)リフージウム

それぞれの構成要素はどうも背反しないようなので全部やってみようというのが私の結論です。

この何でもやっちゃえ精神はベルリンですから、私の水槽はベルリンと言って良いでしょうか?

| ガンガゼウニ、ナガウニ、カニ各種、ニシキウズガイ、ミズイリショウジガイ、ウミウシ、ホヤ、スポンジ、ウミブドウ、サボテングサ、各種海草、ハゼ、クサビライシ、サンゴイソギン、ケヤリ、ゴカイ、そして何とミドリイシ、ディスクコーラル、ハナズタ、スターポリプ、石灰藻、ハマサンゴ、各種微生物.... |

今までいろいろなショップ(関東、関西、愛知)を見て回りましたが、CPFのライブロックほど付着生物がいっぱい付いたものは見たことがありません。

中には腐った海水の中でデッドロックと化した真っ白の石を平気でライブロックとして売っている店まであります。

ほとんどのショップではライブロックは苛酷な環境でストックされており、ほとんど付着生物がないプアーなライブロックになっています。

とにかく、暗くてよどんでいて、わずかなエアレーションだけという場合が多いです。

付着生物を維持するためには、強烈な水流、強力なFF、強力な光が必要ですがこういった環境でライブロックをストックしている店を見たことがありません。

ただし、CPFのライブロックは豊富な付着生物ゆえこれを殺さないように導入するにはコツが必要です。ライブロックの導入を見てください。

そこで私はCPFよりライブロックを合計15箱(200Kg?重さは重要ではない

すかすかの軽いライブロックが良いです)導入しました。

通常濾過(ウエット、ドライ)からベルリンに切りかえる方も多いと思いますが、この場合あまりうまくいったという報告を聞きません。

硝酸塩が下がるのに時間がかなりかかったという方が多いです。

これは、通常濾過の栄養塩の多い状態にさらされ続けたライブロックが、生物相のかなり貧弱な状態になっているためだと思います。

生物相が復活するのに時間がかかるのだと思います。

ベルリンは途中切り替えより最初から立ちあげるほうがうまくいきます。

Total 8

Power Heads (RIO 1700)

Total 8

Power Heads (RIO 1700)

| 園芸店で売っている黒いメッシュ(鉢底にひくもの)で そのままでは柔らかいので支えとして下に塩ビパイプなどを ならべて支えとする。わたしは花壇のプラスチックの柵をならべました 底面フィルターでも良いと思います。 |

これは下に固形物がたまらない様に目の細かいスクリーンをひきます これは東急ハンズでスクリーン印刷用の0.1mm以下のメッシュのスクリーンを使いました。 |

赤い線はラインヒーターですこれは秋葉原のヒーター屋で買いました。水草水槽の真似でPlenumuが冬に冷えすぎない様にすると同時に

非常にゆっくりとした水の対流(イオンの流れ)を作るために入れました。

PlenumかNonPlenumかの論争があるようですが、Plenumのメリットデメリットは以下のように考えています

メリット1:下の図のようにPlenumにより底面における急激な酸素濃度の低下を防ぎ硫化水素発生域(デッドスポット)の発生が押えられる。

メリット2:下に行くほど酸素濃度の低下率が下がるように出来るために、有効な脱窒素域を広く取れる。

デメリット1:Plenumに窒素やリンが溜まるといわれている。

デメリット2:きれいではない

そこで、私はPlenumをサンプに作ってみました。後で述べますがリフージアムもかねています。

飽和水酸化カルシウム溶液添加

溶解平衡 電離平衡

ヘンリーの法則、強酸 強塩基 弱酸

弱塩基

それぞれの塩、さまざまな化学反応

一つだけなら簡単なのですが、すべてが絡み合うとかなり難しいです、正確に理解することはあきらめました。

その中でもCaの挙動が一番難しい。(誰か「海水の科学」という題でわかりやすく完璧に解説してくれないかな?)

以下感覚的に話したいと思います。

溶解平衡、電離平衡がCaの挙動を説明します

・炭酸イオン(CO3-2)

や

Caイオンが増えると難溶解性の炭酸カルシウム(CaCO3)が沈殿する。

CaCO3 ⇔ Ca2+ +CO3-2

この難溶解性の炭酸カルシウムの溶解平衡が左にシフトします。

・pHが高いと(7.5を超えるあたりから)炭酸イオン(CO3-2)が増加する。下の図で電離平衡が右にシフトします。

下の式で右にシフトします。

H2O・CO2 ⇔ H2CO3 ⇔ H++HCO3-

⇔ 2H++CO32-

海水に直接水酸化カルシウムを混ぜると、部分的に高pHになり電離平衡が右にシフトし、炭酸イオンが増加し、かえってCaイオンが炭酸カルシウムとして沈殿してしまう。(いわゆる雪が降った状態になります)

この結果

Caイオンも重炭酸イオン(KH)も低下してしまいます。

珊瑚は光合成で利用するCO2を重炭酸イオンから得ます。

水酸化カルシウムを直接投入したり、乳液状態で投入したり、水酸化カルシウムを海水で溶いたりしては絶対だめです。

かえってCaイオンも重炭酸イオン(KH)も減らしてしまいますので、何もしないより悪い結果になってしまいます。

このために直接海水に混ぜないで飽和水溶液にしてpHの上昇をさせないように少しづつ添加するのです。

こうすると、KHがあまり低下すること無くCa濃度をあげられます。

あと飽和石灰水を作るのにRO水を使うのは余計なイオンがあるとCaが溶けにくかったり、高pHで析出したり、水道水中の不純物を水槽に持ち込まないためです。

水酸化カルシウムのもう一つ副次的な作用として、燐を燐酸カルシウム(骨の成分)として沈殿させ、FFで濾し取る効果です。

これがどんな原理でおきるのか?(以下想像です)

飽和石灰水が海水にぽたりと落ちた瞬間、部分的に高pHになります。(飽和石灰水のpHは12.4です)

なおかつ、その瞬間はCa濃度も海水中の数倍ありますので、一時的にCaイオンが過飽和な状態になります。

この時、不安定なカルシウムイオンが燐イオンと結びついて燐酸カルシウムとして析出するのではないかと思います。

そして海水中に漂っている燐酸カルシウムがFFによって分離され水槽外に放出されるというメカニズムです。

立ち上げ当初飽和石灰水のほうが良いと私が考える理由は、他の2方式(塩化カルシウム、カルシウムリアクター)ではこの様な部分的なCaイオンの過飽和状態が発生しにくく燐を取り除く能力が低いのではないかと思うからです。

水酸化カルシウムはRO水で溶いて上澄みを(飽和溶液)をポタポタゆっくり添加すること。

あと必ず皆さんがやる失敗が、垂れ流し事故とpHの急上昇です。皆さん必ずやりますのでご注意ください。

・垂れ流し事故

RO水の停止を忘れて、あるいはスイッチ、あるいはバルブが壊れて石灰水の垂れ流しをしてしまう。

これは1度は必ずやりますので注意してください。気づくのが遅いと海水の比重が下がりすぎて生体がダメージを受けます。

立ち上げ当初は観察(見ている時間)を取らないと大変なことになります。

・pHの急上昇

これは飽和石灰水のはずが懸濁液状態(乳液状態、ミルク状態)の石灰水がポタポタ供給されてpHが急上昇する。

この原因は、スターラーの回転速度を上げすぎて上澄み液が出来なくて懸濁状態で供給されたときや、

ポリタンクからの流量をあげすぎて巻き上がってしまい懸濁状態で供給されたときなどに起きます。

私もこの失敗をやらかしました。数時間でpH10まで上がってしまいました。特定の生物が全滅しました。

珊瑚も復活するのに1ヶ月くらいかかりました。

以上3方式を比べてみると。私は自動供給装置があれば(DIY)、水酸化カルシウムの飽和溶液の添加が一番良いような気がします。

自動供給装置がないと、毎日の石灰水の作成は非常にめんどうくさいので、正直言って続けられないと思います。

自動供給装置はDIYのページを見てください。

このほかにもカルシウムの添加材(塩化カルシウム、キレート化したカルシウムなど)が有りますがやめておいたほうが良いです。

| プロテインスキンマーの今まで言われていなかった事 |

| 魚の糞や残飯を腐る前(硝化される前)に取り除くと言われていますが、もう一つ重要な項目が海水中のプランクトン、バクテリアを効率よく取り除く能力です。 経験者の方は、プロテインスキマーを導入して初めて出る汚水が「こげ茶色」であることをご記憶であると思いますが、これは海水中のシアノバクテリア(茶苔)が濃縮されたものなのです。 そしてその後、緑色がかった汚水になります。これは多分植物プランクトンの濃縮されたものだと思います。 つまり、海水中の栄養塩(窒素、燐)を吸収したプランクトン、バクテリアが濾し取られることで、窒素や燐の低減に寄与する機能も、プロテインスキマーには有ると思います。 たとえば私の1トン水槽で乾燥重量1g/日の微生物が排出できたとして0.01g程度の燐が取り除けたことになるはずでこれは0.01ppmの燐が低減ができたことになります。無視できない量だと思います。 強烈な光と、強力なFFの組み合わせは。究極の生物濾過でも有るわけです。 ただしこの時、N:P比は10:1くらい無いと燐だけ残るということになると思います。 うまく立ち上がったナチュラルシステムではいかに窒素(硝酸、アンモニア)を補給するか? 何てことが問題であります。 通常濾過の世界からすると信じれない話かも知れませんね(^.^) プランクトンを効率よく取り除く能力、これが諸刃の刃で、珊瑚に(餌として)有効な海水中のプランクトンを取り除くことにもなります。 |

泡により分離する手法としては、すでに下水処理で確立されている方式ですが、以下の3方式に大別されると思います。

(1)気泡吹き込み方式

いわゆるウッドストーン型です。意外と優れた方式で一般的にはこれをお勧めします。

ただし、国内で売られているものは小さすぎて使えません120cm水槽ぐらいまででしたら

直径200mm高さ1mのアクリルパイプで自作すれば十分な能力のFFになります。

こんな風に条件をきめて設計してください

循環水量は1時間に総水量を数回循環させるくらい。300L水槽で15L/分くらい

FFの体積は循環水量×接触時間(コンタクトタイム)で15L×2分くらいで30L

200mm直径で高さ1mで体積30L、エアーポンプは水深1mで15Lくらい出るものとなります。

こんな物は売っていませんので作ってください。作り方はNIFTYのFAQUAのライブラリーに各種有りますので参照してください。

エアーポンプは熱帯魚用のものはまったく使えませんので(株)テクノ高槻のものを使ってください。私もここのものを使っています。

非常に静かで故障知らずです。

メリット1:とにかく静か、エアーポンプを室外に出せば完全無音

メリット2:電気代が安く済む。エアーポンプのわずかな電気代だけでOK。ほかの方式だと強力な水流ポンプが必要で100W以上必要。

メリット3:動作が安定。発生泡量が常に一定で動作が安定しているし、調整もエアーバルブで絞るだけなので微調整が容易である。

メリット4:気泡サイズが適度で、細かすぎる泡が水槽中に紛れ込むことがない。

0.1mmを下回る様な気泡は自分で上昇することができずに水流に乗って水槽内に流れ込みます。後に述べるダウンドラフトタイプ

のようなものは微細な気泡が水槽中に舞います。気になる人は気になります。

デメリット1:ウッドストーンの寿命が1ヶ月程度で交換が必要。しかし簡単に交換できるように作ればさほど問題にはならない。

ウッドストーンも個人輸入すれば200円/個くらいで年間2400円で問題ない。

と言うように120cm水槽くらいまででしたらウッドストーン型がぜひお勧めです。もっとウッドスト-ン型を見直してもよいのではないでしょうか。

(2)気液混相における強旋回せん断流による微細気泡発生方式

これは強力なせん断流に空気を吹き込むと、微細気泡になると言うものです。

これは4方式有ります。このほかにも応用はいくらでも考えられると思います。

①ベンチュリー型

Red sea

のベルリンが有名です、その他いくつか有ります。

ベンチュリによる圧力差で空気を吸気しベンチュリーの出側で発生するせん断流で微細気泡になります。

ベンチュリーによる圧力差による自然吸気は意味がないのです。

ベンチュリーを水圧のかかる下部に配置した例が多いのですが、水圧がかかる分だけ吸気にエネルギーが必要になりあまりよい構造ではない?

私が設計するなら、ベンチュリー部分を高い位置に持っていき、気液混相になった状態で下部から吹き込む構造とするのですが・・・・・・

この方式は経験がないのでわからないのですが、以下の3方式に比べ泡の発生能力は落ちるような気がします。

②ダウンドラフト型

ETS社(アメリカ)のものが有名です。海外の自作の図面もあります。国内でも輸入されてかなり販売されています。

バイオボールにジェット流をぶつけてせん断流を作ります。

わたしはこの方式を採用してDIYしました。

この方式は非常に気泡発生能力が高く、水流量以上の空気を混相にできます。

MD70RZ(流量43L

揚程20m:高圧タイプ)を使いますと40L以上の空気を混相にできます。

メリット1:ものすごい泡作成能力

デメリット1:高パワーモータが必要、MD55Rで約100W

MD70RZで200Wです。

デメリット2:音がうるさい。とても室内における代物では有りません。

デメリット3:細かすぎる気泡が発生し、水槽内に微細気泡が漂う。

ある一定以下の気泡は自ら浮上する能力が有りませんのでどうしても水槽内に紛れ込みます。

デメリット4:動作が微妙。水槽に手を突っ込んだだけで(手についた油の影響)泡のレベルがスーット下がる。

フォームライジングチューブに汚れがこびりついてくると泡位置が下がる。

ダウンドラフトカラムに汚れがこびりついてくると泡位置が下がる。

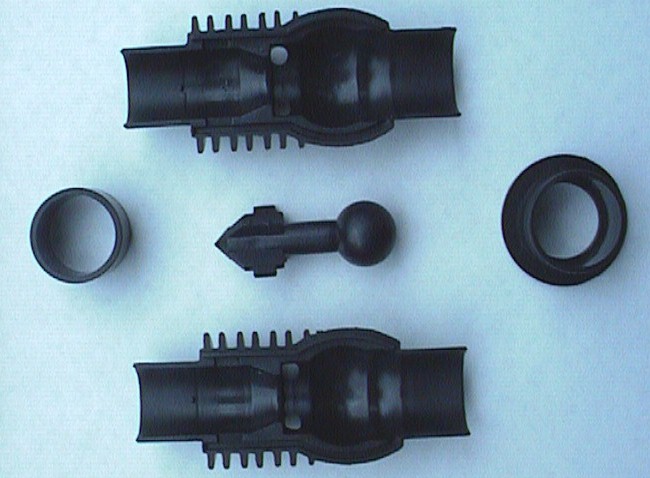

③Dispenserator型

これはドイツのメーカーにこの方式が多いみたいです。

ポンプのインペラーまわりで発生するせん断流に空気を混ぜて微細気泡を作るものです。

より効率的にせん断流を作成するためにインペラーをウニ状態にしたり、突起をつけたりとかしています。

普通のポンプでこの方式をDIYしたことが有るのですが、空気を入れすぎるとインペラーが空回りをして微細な気泡ができませんでした。

特別な泡作成専用のインペラーを使えば結果は違ったのでしょうが、泡の作成能力は大きくはないという印象でした。

④Expanded Air Process型(HSA型)

これは高速で流れる水流をフィンの間を通過させ、せん断流を作り微細気泡を作るものです。

実物を見たことはないのですが、同じような構造をしたものが池の浄化用の装置に有ります。

せん断流を作るフィンはこんな構造です。

泡を作る能力はかなり高いと思われますが、実物を見たことは有りません。

(3)加圧浮上方式

これは数気圧の圧力でいったん空気を水中に溶かし込み、圧力を開放したときに溶け込んでいた空気が再度分離し泡になるものです。

いわばビールの泡方式です。下水処理場にはこの装置が必ず有ります。

汚泥の混じった水がこの装置の出側では川の水よりも水質のよい状態(BOD)になっています。

この方式は水槽では実用化されていません。

高圧のポンプ(数気圧)があれば簡単にできるはずですので、誰か試してみると面白いかもしれません。

以上私の1.2トン水槽に絶えられる性能のプロテインスキマーは自作するしかなかったので、

簡単に作れるDDFF(ダウンドラフトタイプ)でDIYしました。

| ヨウ素はご存知のように海藻にたくさん含まれていますし、紫外線に耐えるために必用とか? これが不足するとどうなるか? 試したことはありませんが、ソフトコーラル(アザミなど)が調子悪くなるそうです。 あくまで試したわけではありません。皆さん(本)必要だというので添加しときましょう。 どの程度の濃度が良いのでしょうか? MCRAⅠにいろいろな水槽の微量元素濃度が載っていますが、ヨウ素に関しては0.02~0.2ppmとすごい開きがあります。 結構いい加減でも良いみたいです。ただしヨウ素イオンである必要があります。単独ヨウ素は毒だそうです。 いろいろな添加材がありますが、その比較を行うと。 よう化カリウム(KI)溶液: これが一番安全ですが、半日で消えてなくなります。ドジングポンプで連続添加しないと規定濃度は維持できないでしょう。 私はこの方式で(ドジングポンプ)で連続添加しています。 20LのRO水にKIを50g(ヨウ素イオンで38g)溶かしてドジングポンプで 0.1cc/分くらいのスピード(ヨウ素イオン0.3ppm/day)で0.05ppm維持していますので。 規定量の6倍の投入でようやく規定濃度が維持できるレベルです。 消えてなくなってしまうのは、紫外線やオゾンでヨウ素酸になり、他の分子と結合してFFで濾し取られてしまうのだそうです。 ヨウ素とオゾンは相性が悪いみたいです。 ルゴール:うがい薬 ヨウ素とよう化カリウムが溶け込んでいる溶液で、これを使っても良いというレポートがあります。 しかしヨウ素は毒で障害が出たという報告も有りますので止めたほうが良いのではないでしょうか? 市販の添加材 ヨウ素イオンが不安定なため、各社工夫をして少しでも海水中で長持ちするようにいるようです。 有名なコンビサンはスローリリースといって、徐々に溶け込んでいくようになっているようです。 KENTのテクトラヨウ素はかなりもつもたいです(アキリンさんのHP)。 こういったものを使えば連続添加しなくて良いようです。 私は値段が安いのでよう化カリウムで連続添加(どじんぐぽんぷ)しています。 |

鉄、マンガン

| 鉄は地球にもっとも多い元素でありながら海水中にほとんど存在しません。いかに海水中で安定しないかわかると思います。 話はちょっとそれますが、核融合によって出来る一番重い物質が鉄です。それ以上の元素は、超新星爆発のときにしか出来ません。 したがって恒星(太陽)の中心は鉄の固まりなのです。したがって恒星の塵で出来た地球で一番多いのが鉄なのです。 マンガンも同様に海底に多量のマンガン団塊があるといわれていますが、海水中にはほとんどありません。 逆に溶けにくいんで、海底に溜まったのでしょう。 珊瑚礁の科学のところで述べましたように、自然界において、珊瑚の抑制因子はこの鉄だといわれています。 沈没船の周りにびっしりソフトコーラールが付着している映像を見られたことがあると思いますが。 いかに珊瑚が鉄を求めているかわかります。 添加材としてもっとも有名なCombiSanの成分を以下に示します。このように鉄とマンガンは消えてなくなるのを見越して多量に入っています。 この成分からすると窒素も燐も多い水槽でコンビサンを添加すると苔が大発生すると思います。 話はそれましたが鉄がいかにすぐ消えてなくなるかが良く分かると思います。 Fe 1115ppm, Mn 830ppm, ZN 62 ppm, K 56ppm, Sr 48ppm, Co 35ppm, Mo 26ppm, Vn 18ppm, Li 16ppm, Ba 12ppm. C1 1180ppm, SO4 1260ppm, Br 58ppm, B 56ppm, I 54ppm. 鉄は海藻や水草水槽にはすでにおなじみの添加材ですし、農業の水耕栽培の添加材も主成分は鉄(キレート鉄)です。 水耕栽培の添加材は、微量元素も入っていて、安くて魅力的なのですが、アンモニアや銅イオンがかなり入っているのでサンゴには向きません。 園芸洋品店にいくと2価鉄溶液を「メネデール」という商品で売っています。 EDTA鉄も手に入りますので、作ることも出来ますが、私はKENTのものを使っています。 植物にとって必須の元素なのです。つまり褐虫藻にとっても同じです 植物の世界では2価鉄が良いとか言う話があるようですが、海水中で2価鉄はほとんど安定して存在できないようです。 鉄は加えるとその効果がはっきり分かります。こけがたくさん出てきます。 ただし窒素や燐が少なくなるに従い(窒素で0.5ppm以下、燐で0.05ppm以下)になると、苔は出にくくなります。 しかし、ここまでNPを減らしても苔が完全に出なくなるわけでは有りません。 この状態で生える苔は決して見苦しいものでは有りません、自然な感じです、魚の餌にもなります。 苔が生えるので鉄を加えないというのは本末転倒で、鉄を加えても苔が発生しにくい状態にするのが理想だと思います。 マンガンは光合成反応中、酵素反応系に関係し欠乏すると光合成速度が著しく低下します。 これも植物にとって必須の元素です。つまり褐虫藻にとっても同じです 鉄もマンガンも私は試薬を持っていないので、市販の添加材(KENT アイアン マンガン)を規定量添加(連続添加)しています。 今試薬を輸入中ですので、手に入ったら計ってみたいと思います。 |

②長期的に珊瑚やバクテリアにより消費され減っていく成分:

これは、①ほどすぐなくなりませんが次第に減っていくために補給が必要と言われています。

珊瑚やバクテリアによる吸収だけでなく、何かと結合してFFによって取り除かれるといわれていますが、どのようなメカニズムなのかわかっていません。

さらに、どれほど供給するのか?

珊瑚に本当に必用なのか? もわかっていないようです。

基本的に天然海水と同じ濃度になるように補給するというやり方のようです。

もしかしたら、無駄なことをしているのかの知れません。

ストロンチウム、モリブデン

| なぜかこの2種が混合され市販されている場合が多いです。 ストロンチウムはカルシウムと似ているためにサンゴ骨格中に炭酸ストロンチウムとして多量に蓄積されています。 だからといって、どれほど必用なのか?わかっていないようです。 ただ天然海水と同じ濃度(8ppm)程度を保つために、毎週数十ppm添加する必要があるみたいです。 これはヨウ素や鉄のようにすぐにはなくならないので連続添加でなくて、市販の添加材を規定量添加していれば良いと思います。 モリブデンに関しては硝酸還元酵素とチッソ固定酵素の成分元素で、バクテリアに必用な元素みたいです。 どうして、この働きの違う元素を一緒に入れるのか?ご存知の方は教えてください。 |

トレースエレメント

| ありとあらゆる元素が溶け込んでいる海水(金、銀、ウラン...)ですから、何がサンゴに良いのか?わかっていないと思います。 下の元素が植物の研究で必用なことがわかっていますのでそういった元素を主体にトレースエレメント(微量元素)として販売されているようです。 <<当然の事ですが、植物の研究は、莫大な富を生み出す研究ですので非常にすすんでいます。>> 信じるものは救われるの世界です。 添加してみましょう。 Zn:植物体中の炭酸を水とCO2に分解する炭酸脱水素酵素の構成成分であり各種生理作用の調整と酸化還元反応に関係してます。 B :双子葉植物に欠乏症がでやすく、細胞構成成分であるペクチン、リグニンの形成に関与すると共に等の移行に関与してます。 欠乏症は糖の移行不良です。 Cu:各種の酸化酵素の構成要素であり植物体内の酸化触媒作用に関してます。 無脊椎にはあってはいけないといわれている銅も必須元素の一つです。 CombiSanの成分表を見てくださいしっかり銅が入っています。 Co、Vn、Li、Ba、Br |

番外編:Mg

S K N P (NPKは肥料の3大要素)

| どれも植物に必須な元素です。 MgもS(硫酸イオンで)もKも多量にあるので不足するなんてことはないと思います。 しかし、最近Mgの添加材が発売されていますどういう事なのでしょう? 強力なFFのもとで急激に減少するのでしょうか? |

④今後の課題(と私が勝手に思っています):

炭素、窒素、(燐、硫黄)

| まさに生体の構成の基本元素です。このバランスが必要ではと思っています。 今までの通常濾過では考えられなかったことですが、ナチュラルシステムでは、これらのうち、炭素、窒素が極端に少ない環境になってしまうのです。 貧栄養価も達成し、微量元素の添加も出来て、強力な光で十分なエネルギーも供給できて、その後は このバランスをどう取るか? これは珊瑚への給餌の問題(餌の種類、方法、頻度)であり、飼育する魚の数であり、 アンモニアの添加(硝酸塩より吸収が良い)なども選択肢の一つにあるのではないかと思っています。 |

わたしの添加元素レシピ

20Lタンクで2ヶ月のペースで計算しています。

ヨウ素:よう化カリウム50g(1000円くらい?)を20LのRO水で溶かして(すぐに溶けます)

300cc/dayくらいのスピードでドジングポンプで添加しています。

鉄、マンガン:KENTの添加材を規定量(2ヶ月分)を20Lに溶いて、

300cc/dayくらいのスピードでドジングポンプで添加しています。

ストロンチウム、モリブデン、ビタミン:コーラルライフのストロンチウム

モリブデンの添加材を規定量、シール氏のビタミン剤(コーラルバイタル)を規定量で2ヶ月分、

混ぜて20Lタンクで、300cc/dayドジングポンプで添加しています。

上の2つ(ヨウ素、鉄)は不安定なので混ぜません。単独でタンクに入れています。

これ以外にKSM(シール氏のストロンチウム添加材)を忘れたころに添加しています。

メーカーには一切こだわっていません、安いものを選んでいます。

基本的には毎日の添加作業は何もありません、ドジングポンプ良いですよ。

生物によるライブサンド攪拌、清掃を目的としたベントス導入

ライブサンドだけではだめです。ライブサンドには、デトリタス食生物や攪拌生物(stirrer)としての底棲生物(benthos)が必ず必要です。

目的は、底砂の攪拌、デトリタス(残飯、糞、死骸)の処理です、これをしないと海水中には窒素燐が溶け込んでいなくても、

沈殿しているデトリタスを栄養元にしてコケが生えてきて見苦しくなります。

それと、攪拌生物がいないとデッドスポットが発生して硫化水素が発生する可能性が高くなると思います。

必ず以下のものは必ず加えてください。

ヤドカリ:私の800L水槽で40匹ぐらいいると思います。もっといても良いです。1匹/10Lくらいあれば十分です。

CPFさんの珊瑚礁ヤドカリ20匹、グアムの採取5匹、カリブの赤い色のヤドカリ、ブルーの足のヤドカリ

いろいろいますが悪さは一切しません。

働き:底に落ちた餌や、死骸が腐る前に食べてくれる。

すなについた苔をカリカリ食べてくれる。(砂を一個ずつ抱え込んでカリカリしてくれる)

デメリット:たまにレイアウトをひっくり返す。

注意点:ヤドカリには種類が有るので要注意です。珊瑚を食べてしまうものもいるようです。

ヤドカリが成長したときからを着替えるために大き目の殻を入れておいてやる必要がある。

ナマコ:わたしの水槽で4匹います。ちょうど良いくらいです。

働き:底砂を食べてお尻から糞を吐き出す。すごく優秀なデトリタスイーターです。

200Lにつき1匹は必ず入れてください。

ナマコの糞です

ナマコの糞です

デメリット:気持ち悪い、家族にすこぶる不評。

注意点:パワーヘッドに巻き込まれると、毒を放出するものもいる。

ナマコが毒を持つ時期は限られているようですが、パワーヘッドに吸い込まれて粉々になると。

毒で魚が死ぬそうです。(水野さん経験)

底棲ハゼ:(アカハチハゼ、ミズタマハゼ、オトメハゼ、カニハゼ.....)

働き:底砂をハグハグしてきれいにしてくれます。

結構深くまで掘ってくれますので、かなり効率的な攪拌にもなっていると思います。

アカハチハゼ:すごい働き者ですが、砂を空中散布します。下に置いた珊瑚は被害を受けます。

大食漢なので、私の水槽で1匹で十分でした。

というか、4匹いたのですが、結構激しい性格で、けんかが絶えず、飛び出しで1匹になってしまいました。

2ヶ月ほどいましたが、最後の1匹も飛び出しで、今は一匹もいません。

2ヶ月間は丸々と太っていました。

ショップで見かける生体はやせ細っているものを見かけます。病気のものが多いみたいですので注意してください。

小さな水槽ですと、底砂だけでは餌不足ですので、餌をやる必要もあるみたいです。

ミズタマハゼ:おとなしいです、底のほうで、砂を舞い上げる事無くハグハグします。

これも2匹入れたのですが出てきません。どこにいったのかな?

どうもベントスハゼに共通していえる事ですが、いつのまにかいなくなってしまいます。

弱いのでカニやヤドカリに食べられてしまうのでしょうか?

オトメハゼ :これは、前述のアカハチハゼに攻撃されて半日で飛び出してしまいました(-_-;)

聞いた話によると、かなり穴を深く掘って巣穴を作るので、ライブロックをひっくり返すなどの被害があるようです。

でもオレンジの斑点がきれいです。

カニハゼ :これは4匹入れて、現在1匹しかいません。どうもベントスハゼはいつ間にかいなくなります。

愛敬のある、姿形が私はとっても好きです。すごくおとなしくて、底で静かにハグハグしてくれます。

ゴカイ、その他、ライブサンドについてくるもの:

働き:ライブサンドの中に竪穴(直径1mm以下の小さな穴です)を掘って、サンドの攪拌をしてくれます。

穴から細かな砂を吹き上げてミニ火山のような感じになりますので、表には現れませんが結構サンドの攪拌をしているようです。

これがあるから、底砂を厚くひいても大丈夫なんでしょうね)^o^(

デメリット:ありません

注意点:ありません。ただし、ワームの中間には、サンゴに害をなすものや、人間が触るとやけどを負ったようになるものがいます。

魚つりやさんに売られているゴカイやイソメを入れた方もいますが、どうなんでしょうか?

鳥羽水族館で見たのですが、底砂からたくさん赤い色の糸ミミズのようなものが這い出してきて、魚の残飯をたいらげていました。

これなんか、すごく良いように思いますが、私に水槽には発生していません。

苔食生物の導入

苔をいかに処置するか? REEF KEEPERにとって重要な問題です。

立ち上げのときと、たちあがた後では違いますので分けて書きます。

立ち上げ当初の苔:

これは茶ゴケ、シアノバクテリア(赤いべったりした苔)、ヒゲゴケが順番に発生します。

茶ゴケ:

これは珪藻で、名前のとうり珪素(Si:シリコン)があるところに生えます。

水道水(河川の水)に多量に含まれていますので水道水をつかって人高海水を作ると、これが発生します。

天然海水にもわずかに含まれていますので、水道水に比べれば少ないですが茶ゴケが発生します。

この珪藻はSiを取り除けば出ませんので対策は簡単です。ROをつかってください。もちろんDIでもRO/DIでもけっこうです。

シリコンを取り除いた海水を使えば立ち上げ当初から発生しません。

実験で先日RO水を使わないで水道水を直接使って水替えをしてみたのですが、しっかり珪藻が生えました。

シアノバクテリア(赤いべったりした苔):

これは立ち上げ時必ず出ます、しかもみっともないし、これを食べてくれる生物はいないようです。

しかし、時間とともに消えてなくなります。

燐や窒素が少なくなるのと、水槽内の微生物の勢力争いのせいだと思っていますが、次第に消えてなくなります。

ただし、なにか魚が死んで燐が上昇すると生えてきますので、燐の低減がキーポイントのようです。

松本さんの話ではKHが高いと発生しないとの事です。

ヒゲゴケ:

これは、苔食性の生物が食べてくれますので、以下の生物を導入してコントロールしてください。

ただし、魚は固体差が激しいので必ず食べてくれる保証はありませんので注意してください。

立ち上がった後の苔:

コケに関してですが、燐や窒素が多いからコケが生えるといわれていますが、コケが生えなくなるまで窒素や燐を低減する事は不可能です。

ちょっと言い過ぎですが、少なくとも魚が同居していたり、給餌の必用な珊瑚のいる水槽では不可能です。

コケが生えなくなったと喜んでいる人は、光不足か

鉄、ヨウ素の極端な欠乏が原因で、決して健全な水槽ではありません。

今現在私の水槽の硝酸塩濃度は0.4ppm以下、燐は0.05ppm前後(燐吸着剤を使わないと0.1ppm)になっていますが。

コケは生えてきます。海藻も元気に成長しています。

つまり、この程度窒素も燐も下げても、鉄とヨウ素と十分な光がチャンとあればコケは生えてくるのです。

もう一つ、試薬で測定できるのは硝酸塩濃度であり無機燐(オルト燐酸)濃度であり、有機燐や生体中、有機物中の窒素、燐は測定できないのです。

底砂に溜まったデトリタス、ライブロックに染み込んだ有機物には燐も窒素も含まれています。

無機物として海水中に溶け込んでいないのでこれらは試薬には出てきません。

したがって、硝酸塩や燐が無くてもコケが生えるのです。

ガラス面につく非常にタイトな緑の苔はステンレスタワシでこすらないと取れないほどで(石灰藻のほうがよほど楽です)

大変ですが、この苔は燐や窒素が減っても出てきます。

しかしこれらはそれほど見苦しくありませんので気にしない事です。

そして、これらをコントロールするために苔食生物を入れてください。

ただし、魚は固体差が激しいので必ず食べてくれる保証はありませんので注意してください。

タン(コーレタン、イエロータン):

これは苔を良く食べてくれます、私は色がきれいなイエロータンを入れています。

海藻も食べてくれます、こんもり茂ったウミブドウを1週間できれいに食べ尽くしました。

ただし硬い海藻、サボテングサやヨレズタのたぐいは食べません。

ヤエヤマギンポ:

多分これが苔食魚のチャンピョンではないでしょうか?

ガラスにこびりついた苔までキスマークを残して食べてくれます。

ライブロックの苔もなめるように食べてくれます。

私の水槽ではいつもおなかがパンパンに膨らんでいて良く働いています。5ヶ月で倍くらいに成長しました。

巻貝、のたぐい:

皆さんご存知の、シッタカ、ニシキウズガイなどガラスに張り付いて食べています。

ヤドカリ:

ライブサンドだけではなく、ライブロックについた苔も食べてくれます。ただしそれほど働きは活発ではありません。

サロンシュリンプ:

ひげ状の苔をかりかり食べてくれますが、サンゴに悪さをするそうなので(TRA)あまりお勧めしません。