|

令和4年放送のNHK大河ドラマ鎌倉殿の13人が導いてくれた阿野時元の執念

放送をうけて春に大泉寺を訪れ、愛鷹山麓に位置するこの寺が愛鷹山となんらかのつながりがあるとみて検証を重ねてきました。当初はまったくつながりのないものと考えていましたが、最近になってわかってきた事実を緊急特集としておとどけいたします。

下の動画は吾妻鏡の記述から今の大泉寺が当時の阿野一族の籠城の屋敷とし、裏手の愛鷹山山麓に「深山に砦を構築」の文より推定して現在の山居遺跡を砦としました。また、自刃したとの報告からその尾根上に現存する五輪塔を阿野時元自決の地と推定しました。

〜

〜阿野時元の最後を探る〜

阿野全成は1203年(建仁三年)謀反の疑いをかけられ、その後殺害された。その16年後の1219年(承久元年)、鶴岡八幡宮で将軍実朝が公暁に暗殺されると、全成の嫡男時元も源氏一門筆頭として挙兵、北条義時はこれを許さずに追討されたと伝わる。

この流れの中で阿野一族が籠城したと伝わる場所を再考し、現在確認できる愛鷹山山中の遺構との関連を調べてみた

〜阿野時元が最後を迎えた地は裾野市深山城なのか〜

裾野市須山にある深山城址の説明文には健保七年二月阿野時元が籠城し北条義時に滅ぼされたとある。

(平成14年須山振興会)

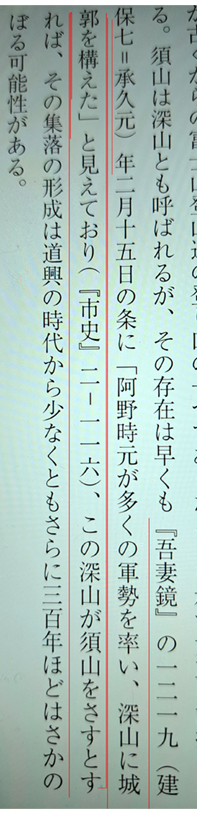

現在の須山地区には深山という地名は残っていないが、須山、裾野市の歴史をたどると、深山は(すやま)ととられていた時期もあり、また(みやま)とも呼ばれていたようだ。

さっそく裾野市史を調べようとすると、(富士山資料館発行富士山須山口登山道調査報告書には市史2-116引用)として吾妻鏡からの記述より、須山はすでに鎌倉時代にその名を残しているとある。須山振興会の説明看板文もここからきていると思われる。

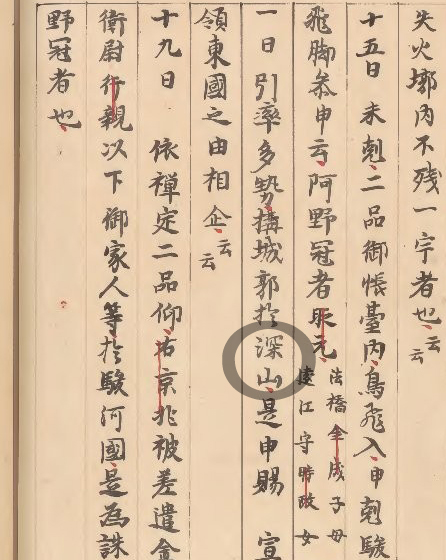

しかし、この根拠を考察すべく吾妻鏡をみてみると(下)、健保七年二月十五日の記述に (引率多勢構城郭於深山)とある。深山は文章で使われる場合、(しんざん)と読むべきで、数々の書物から山深いところと訳せる。この文は(多勢を引率し、山奥に城郭を構築した)と訳するのが自然であるし、城名を指したものとは思えない。裾野市と須山振興会がこの記述から阿野時元が立て籠もった城は深山城ととっているのは早合点なのか?

さらに、すぐ次の条文、二月二十二日 派遣の勇士、駿河国阿野郡の阿野次郎・三郎の所を攻める。 防御を失い、時元その伴類はことごとく敗北 とある。

駿河の国阿野荘の次郎・三郎の(處)の文字がある。異母兄弟の次郎・三郎がいる場所は東井出の大泉寺となる。

阿野荘とは現在の沼津市東原付近から富士市吉原あたりの範囲だったという。つまり吾妻鏡の2か所の記録から北条軍に攻められたのは大泉寺住居本体及び、大泉寺からみて深山(山深いところ)に作られた城郭ということになるのだが?

大泉寺からみて深山、山深いところとなると須山という考えもあるが、どうもしっくりこない。

吾妻鏡 健保七年二月十五、十九日

阿野時元が宣旨をもって山中に城郭を築き謀反 右京(義時)が兵を出すという記述

国立国会図書館デジタルコレクションより抜粋

〜吾妻鏡に城郭と書かれた場所はどこなのか〜

現在、大泉寺の北面にて城郭・砦跡と思われる場所を探してみると…

次のページへ ☞ 大泉寺から約6キロに謎の大寺院跡があった

|