「モーラ(始動編)」

電源を新調し古い筐体を引っ張り出してきて

起動確認の取れたP-4マスィーンですが

今回、ようやく本仕様のメモリーを手に入れて来マスタ!!

そして、OSも通販で、購入OEM版ですが、今回は、XPproの方にしてみますた

そんなわけで、ようやくモーラ始動編でつ

今回、ママンは、すでに筐体に乗っているので

気になったところから手直ししていくことに…

電源でつ

実際、使ってみると

12ファン全開だとかなり五月蠅いので、

静音対策として、早速ファンガードを取っ払ってみました

本当なら、ここにもシリコンシートを挟んでおきたい所なのですが、

電源の購入自体が、予定外だったので、

今回は、見送り…

次回までには、用意しておこうと思いまつ…

これに、ファンコンをかまして

静音運用します

次は、ドライブユニットの組み立てでつ

スリムドライブを使うために

まずコネクターの変換基板の取り付けです

この変換基板は、ブラケットに付属されていたもので

お買い得でした

次は、ファンコンでつ

ファンコン自体は、すでにブラケットに固定してあります

そこにフォンケーブル&USB2ケーブルを接続

コネクターが、すっきりとまとまっているので、

作業性は、良好でつ

蓋をするようにドライブを固定して完成

ファンコン部は、本来FDD用のスペースですが、

スリムドライブ自体の発熱も以外と馬鹿にならないので

冷却用スペースの確保と言う観点からファンコンの搭載は、

以外と、(゚д゚)ウマー

かもしれないと、思います

それ以外で、なにも乗せずに

このスペースその物をパッシブダクトと、して

利用するのもありかも…

前準備は、こんな感じでつ

準備が、整ったら

早速、起動テスト開始でつ

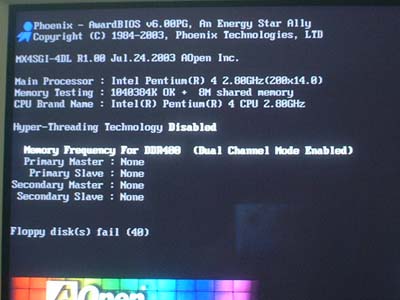

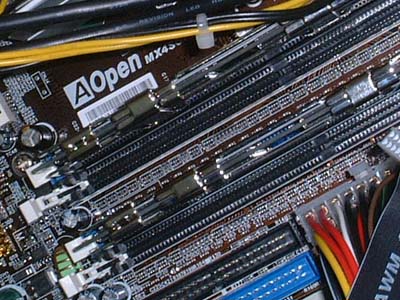

メインメモリーは、バルク品ですが、JEDEC基準 PC3200 512MB x2 です

とりあえずCPUとメモリー2枚差しの状態で、起動!

あっさりとデュアルチャンネルでの起動を確認

胸をなで下ろしました

起動確認後

改めて、ドライブを搭載して

2枚差しの状態で、メモリーチェックです

時間は、かかりますが、

これにパスをしないと、安定稼働は、望めない上に

メモリーを買い直す事になるので、終わるまで、我慢我慢

結果は、問題なくパス!

AOpenママンは、相性が、厳しいと言う話でしたが

あっけないくらいですた

とりあえず「はずれ」を引かずにすんだようで、一安心

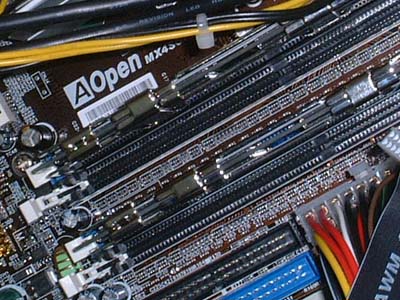

メモリーに問題が、無かった事を確認して

ある意味今回の「主役」であるメモリーヒートシンクの登場です

今回は、銅合金銀メッキ製のシンクにしてみました

予算が、あれば、純銅製もよかったんですが、

見た目にも悪くないので、性能に期待

構造は、単純で、プレート2枚で、サンドイッチにします

メモリーの起動確認を先に行ったのは、

これを先に取り付けてしまうと

初期不良や相性が、でたときに交換出来なくなってしまうため

メモリーチェックを無事通過するまで、おいておきました

作業の最初は、

メモリーについているベンダーシールを剥がす事からでつ

注意点は、シールの「のり」を残さないよう

また、ショートさせないようにする事

なるべくシール自体も皺にならないよう丁寧に剥がすのがいい

いざというときに元に戻して、売りに出せるように

シールもメモリーを入れていたビニール袋辺りに貼り付けておいて

きちんと、保管しておきましょう

今回は、小さなシールだったので、作業は、楽ですた

改めて、メモリーチップの確認

Hynixのチップですた

もう一枚の方

チップのロットは、違うようですが、

それぞれモジュールに乗ってる

チップのロットは、そろっています

チップのコンデンサーも1チップ辺り3個使用されているようです

基板の方には、「made in japan」のシルクプリントが、入ってるので

ベンダーは、不明ですが、品質に問題は、無いようです

これもいきなり装着ではなく

シールを剥がさず仮組します

熱伝シートの張り直しは、効かない

一発勝負になるので

何度か、仮組をして、手順を確認しながら

具合を確認

仮組をした状態

プレートを固定するクリップには、

爪があるので、仮組では

このくらいで、止めておく

完全に組んでしまうと、クリップが、外せなくなって

しまいますので…

きちんと、綺麗に取り付けるには、

結構こつがあるので、

手先が、不器用な人には、あまり勧められないかな

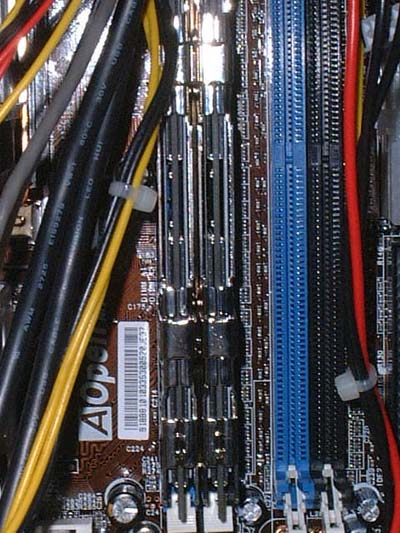

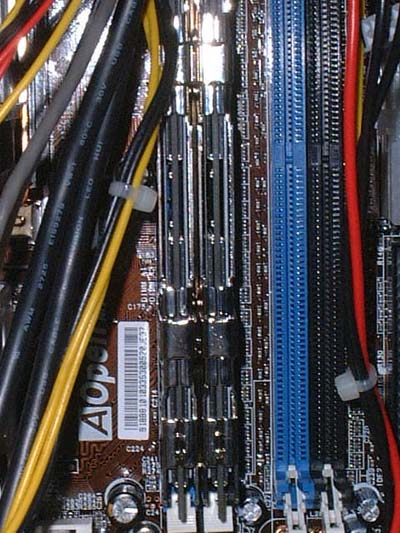

仮組したメモリーをスロットに刺してみた所

←は、わざと隣り合わせに装着してみたところ

実際、スロットが、2本しかない場合とか

メモリー4本差しなどの場合に干渉しないかの確認の為です

一応、問題なく取り付け出来ました

実際には、

←の様に青いスロットにそれぞれ刺します

(わかりづらいけど)

このママンは、1-3番、2-4番で、

デュアルになる使用になっています

仮組で、作業手順を確認できたら

いよいよ本装着です

保護シールを剥がしてみたところ…

グレーの熱伝シートのお目見え

きっちりクリップをはめて、装着完了

練習したかいあって

作業自体は、スムーズに完了

ヒートシンクの効能として、気が付いた事

メモリーの取り扱いが、楽になりました

置いていてもシンクのおかげで、

接点が、床に触れないですし

モジュールの強度は、大幅にUP

スロットへの装着や、取り外しそのものが、

スムーズに出来るようになりました

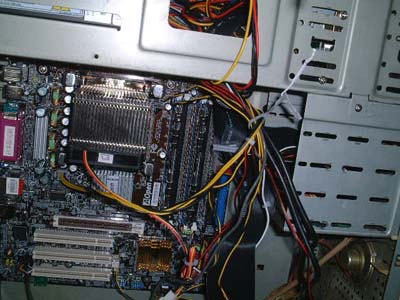

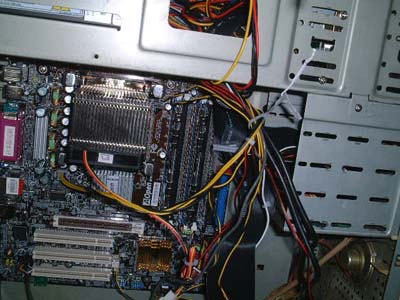

本体への装着

今回は、ケーブルが、メモリーにかぶって

放熱の妨げにならない様に

まとめて、筐体に吊ってみますた

この状態で、もう一度、メモリーチェックをしておきます

ヒートシンクの取り付けミスで、壊れてないか、

確認です

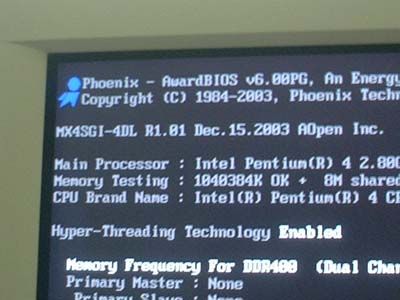

メモリーチェックを通過したら、

今度は、PCのセットUPで、一番の鬼門

BIOSのUPデートです

最新のBIOSは、R1.01

自分のは、R1.00の初期モデルで、そのままだと

USB回りに認識障害が、出るという話も聞いたので、

ここで、UPデートします

このママンは、最近の流れを汲んでいて、「EzWinFlash」と、言う

BIOSのUPデートをWIN上から出来る様になっているのですが…

そのEzWinFlashの信頼性自体も不安だったので…

結局、FDDのみの最小構成で、DOSによるUPデートにしました

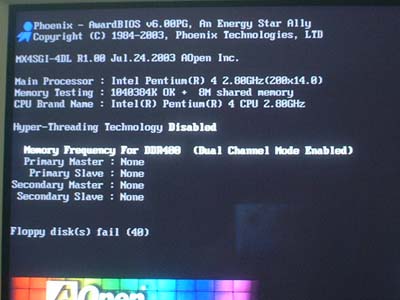

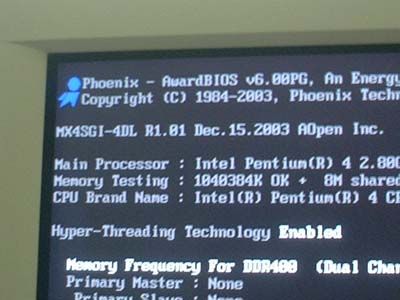

←BIOSのUPデートも無事終了

POST画面で、R1.01を確認

ここまでくれば、後は一気に組み上げて

セットUP

出番待ちだった120BGのHDDの登場!!

物は、お約束の「HITACHI(IBM)HDS722512VLAT20」でつ

ひっくり返してみたところ

自分が好きな旧タイプ筐体ですた

おそらく最終生産モデルか、もしれません

HDDは、3.5インチベイ4段の上から二番目に装着

冷却を考慮して

3.5インチベイには、HDDのみにして

1段目のスペースにケーブルをつっこんで、おきます

FDDは、5インチベイの2段目にブラケットを使って、装着してあります

で、本格的にセットUPするので、

グラボも装着!

音源は、小蟹の性能を見たいので、

試運転期間は、オンボードで行く事にしますた

で、試運転に際して

エアフロの悪さを少しでも解消するために

メモリーと一緒に買ってきた8cmファン(パナソニック製)を

無理矢理設置してみました…

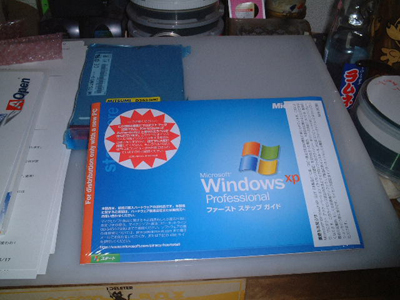

ようやくOSのセットUP開始

実を言うと…

最初に98SEをセットUPしてみたんですが…

ネットワーク回りのセットUPに失敗して

ネットに繋がらなかったので、

結局、再セットUPで、XPを入れました

やはりこの年式のモデルは、XPの方が、セットUPも楽でした

まぁ…XPのセットUPも名雪の時にずいぶんと苦労したので、

今回は、問題は、ありませんですた

試運転による状態

XPは、インターフェースを迷わずクラッシク・モードにてます

実際のPRO使用感は、Homeよりも神経質な感じがします

スタンド・アローンで、使うならHomeの方が、安定して使えるかもしれないです…

インターフェース回りの設定が、一段落してからは、ハード面でのパフォーマンス・チェックです

BIOSの設定を最適化していくわけですが、メモリーの設定を弄ってみました…

デフォルトでは、「3-3-3-8」の設定ですが、詰めれば「2-3-3-5」でも問題なく動いています

が、ベンチ等のスコアーに変化がないので、現在では、「3-3-3-6」で、稼働させています

CPUの耐性を見るためにOCテストをしてみますた

が、MX4SGI 4DLは、この辺りの設定が、省かれていてFSBしか弄れない使用になっていました…

メモリーやPCIが、1:1で、同期しているので、OCには、向かないママンです

実際に3.04Gまでは、起動することを確認できました

メモリーの設定をもう少しぬるくすれば、もう少し行けそうな感じすが…

2.98Gまでの使用感は、変化ありません…(ベンチには、差が、出ますが)

3Gを境に明らかに使用感が、変化します

2.8Cは、3.4Gまでは、OC出来る様ですが、正直3G越えてからの使用感が、

かなりナーバスな印象になるので、結局すぐに定格に戻してしまいました…

正直言うと、通常の使用感に関しては、ペン3 866 と比較してもほとんど差は、無いと行った感じです

ベンチを取れば、ほぼ2倍の処理能力を持っているのですが…

メモリー搭載量の違いが無ければ、河童から北森にする必要性は、無いかも…

それ以上を求めるなら最低でも3G以上のCPUを搭載しなければ、体感は、難しいかもしれないですね…

ただし3Gになると、CPUの単価が、跳ね上がるためコストパフォーマンスとしては、微妙な所

それに消費電力が、あがるので、ランニング・パフォーマンスの判断としてもやはり微妙

自分的には、体感に変化が、少なかったことで、違和感無く使えると、言った感じですが…

ただ現状ペン4マスィーンを組む上では、ベスト・チョイス…(他に選択肢が、無いと言う意味で)

だったと、思います

CPUモニターをしていて…アイドルで、37~9度

通常使用していて、40~5度をうろつく感じ

高負荷をかけて55度まで…

2.8Cとしては、平均的な数字…ですが…

ぺん3@866が、アイドル28度、しばいても35度しか行かないことを考えると…やはりペン4は、総じて熱いです

よく言われる「もっさり」に関しては、よく分かりませんでした

AMD系を使ったこと無いので、自分的には、さくさく動いてくれる方だと思います

騒音と冷却に関して…

正直、筐体が、だめだめです…ファンの振動が、フレームと共振して、五月蠅い上に冷えてくれません…

苦肉の策として、↑の様にフロントに5cmほどの隙間を作ってやりました…

ら、嘘のように静かになりました…

フロントからのエアフロが、確保されたことで、システムの温度も39度で、安定

HDDは、なぜか最初から35~8度で、安定していて

この筐体は、HDDにだけは、優しいケースだったようです…

オンボードの音源に関して、SBに比べると丸い音質ですが、昔と比べるとかなりよくなっています

最近の自作系に行くと、音源に関しては、オンボードで、十分と、言われるのもわかる気がします

が、当然CPUや、メモリーを割かれています…

今時、SB Live! 5.1をの乗せると言うと、馬鹿にされてしまうのですが…

自分的には、SBの音質の方が、好みで

自分が、音源を乗せるのは、CPUとメモリーに負担をかけない様にするためなので、問題なし

今でもCPUとメモリーに負担をかけないボードは、SB位しか選択が、無いんですよね…

とりあえず「モーラ」もようやく稼働できる様になりマスタ

後は、使用しながら調整していかなと行けないので…今回は、ここまで