今月のトピックス

June ’04

6/12(土) NHK交響楽団 第1517回定期演奏会

他の用件で上京したついで、最近(昨年末頃から)注目し直しているN響の定期へ。

メンデルスゾーンの珍しい作品で、序曲「美しいメルジーナの物語」作品32。そして、同じ作曲家で交響曲第5番「宗教改革」。休憩をはさんで、これまたおおいにめずらしい、ツェムリンスキーの交響詩「人魚姫」。

前半のメンデルスゾーンは、かなり控えめで、こじんまりとまとめた印象。テンポも快速で、さあーっと吹き抜ける風のような爽やかさ、すがすがしさ。2階席のほぼ最後列ということで、客席も遠く、音の飛んで来かたに難があったとも思い、生演奏の迫力や生々しさには欠けたが、曲の性質上、その点はさほど気にならず。

それにしても、メンデルスゾーン、美しい。

「宗教改革」のフィナーレ冒頭のフルートに始まる賛美歌は、心が洗われる、とはまさにこの音楽の感覚。管楽器の皆様にブラーヴォ、ブラーヴァ。曲全体の冒頭も同様だ。

また、スケルツォもそうだが、全体に木管楽器に華が持たされ、スケルツォの軽やかさ、可憐さ、も良い。

複雑な、フーガ的展開も素晴らしく、弦の手堅さも安心。二十歳そこそこの作品とは思えぬほどの充実度。その天才への感心もさることながら、とにかく、幸福感一杯なのが、とても心に響く。

一方で、速い短調のパッセージなどは、悲劇性、ドロドロした悲しみ、とは別次元の、短調のキャラクター、他の作曲家の追随を許さないもの、特に「序曲」において印象的。「スコットランド」「イタリア」の両交響曲のフィナーレや、そもそも、彼の青春の一大金字塔「弦楽八重奏曲」のスケルツォからして感じられる、颯爽たる、駆けぬける、爽やかですらある短調。これは、久しぶりに目の当たりにして、新鮮。マーラーの重々しい、人生観を背負った、死の影に怯える短調、ショスタコの絶望的な短調の叫び、つぶやき、などに囲まれがちな、私の鑑賞履歴からすると、メンデルスゾーンの短調ルネッサンス、といった感じで、いい体験だった。

余談ながら、「宗教改革」の調性、第1楽章、ニ長調の序奏からニ短調の主部へ。これは、かなり異例なのでは。逆は、ハイドンでも存在する。明るさから、一気に深刻さへと変わる衝撃は、青年メンデルスゾーンの野心とみた。・・・ただ、ベートーヴェンの第十交響曲などは、こういう発想だったようで、(クーパー博士の復元をTVで20年ほど前に見た記憶をたどると)変ホ長調の序奏から、おなじみハ短調へ。ただ、クーパー氏、そのハ短調の主部の後に、さらに、変ホ長調の序奏を回帰させて、どうもちょっと納得いかない展開ではあった。ハ短調でピシッと終わって、次の楽章で長調なら、緊張感ある雰囲気だったろうに。少なくとも「宗教改革」では、長調の序奏に違和感はなかった。

さらに余談で、第3楽章の緩徐楽章はト短調。そして、フィナーレの序奏がそのまま自然にト長調。ここで、救いのフルート・ソロによる賛美歌。そして、主部は、やっと、第1楽章冒頭のニ長調の明るさが戻る。この展開がまたいいし、野心的でもあろう(同一楽章内の序奏と主部の調性感覚として)。最後は、その賛美歌が高らかに、全合奏で再現、その説得力の強さ。ト長調から、調号にシャープを一つ付けた、5度上の調性。この、ワンランク高次の高みにのぼったかのような解決感が心地よい・・・・

と思いつつ、この解決感は、かの、ニールセンの「ひろがり」のシンフォニー、交響曲第3番のフィナーレと同一のものではないか。ニ長調の主題提示に対する、5度上のイ長調の主題再現。この「ひろがり」感、共通している。ニールセンのこういった例は、全く同じ調性の推移として、交響曲の2番のフィナーレでもみられる。さらに彼の同様な手法は、晩年に向かいさらに進化し、彼の作風の特徴として「進行的調性」といわれているわけだ。その萌芽として、この「宗教改革」を眺めるのも一興か。

そうです、ニールセンの師匠ゲーゼ(Gade、ガーデとも)は、メンデルスゾーンに認められ、本拠ゲヴァントハウスでは、メンデルスゾーンのもと副指揮者を勤め、また、おって、その後継者となり、後、母国デンマークへ戻り、初期ロマン派の作風を守り続けたわけで、メンデルスゾーンの作品は、デンマークでは、かなり重宝、お手本として身近なものであったに違いない・・・などと空想するうち、ニールセンの作風の特徴のヒントを見出しつつ、この「宗教改革」を思い出しつつ、幸福感に浸ってしまう私でありました。(でも、あの主題再現の調性的快感は、何度思い起こしても同質。)「曲解」に留めて置けないほどの感じなんだがなあ、さてはて。

あいも変わらずの脱線で失礼。ニールセン・ページのネタにまた発展するか?

実は「人魚姫」こそさらなる感動、新たな幸福な出会いであったのだが、これは後日となります。忘れないうちに書きたい!(2004.6.14 Ms)

などと、書いたはいいが、結局いつものパターンで、日を置いてしまい、テンションが低くなってしまって・・・・。

ツェムリンスキー「人魚姫」。

交響詩ではあるが、単一楽章ではなく、3楽章からなる。多楽章制をとる交響詩と言うことで、マーラーの「巨人」の初稿版を思わせる。

1903年の作。マーラーは5番まで書き進み、R.シュトラウスは、全ての交響詩を書き終えた時代。

後期ロマン派最盛期の、豊穣なるオーケストラの音響世界をたっぷりと堪能。しかしまあ、管弦楽法の巧みなこと。R.シュトラウスの精緻なレベルに達しているし、その当時としては、マーラーよりもかなり細かな配慮の行き届いた技術を持っていたのではないか(個人的には、マーラーは、7番からオーケストレーションの緻密さがシュトラウス並みの装飾的な複雑さを見せているように思っている)。

第1楽章、まず、深海の描写。高弦の神秘的な和声に、チューバが弱奏でからむ・・・確かに、海の底を思わせる雰囲気が良い。

人魚姫の主題・・・独奏Vn.半音で上昇する4つの音の動きが特徴的であり、また、シュトラウス風。曲を通じて何度も出る重要なものだが、一聴にして、その主人公の主題として判断できる印象深さを持つ。ちなみに、コンマスは山口氏、必要以上に飾らない、でも美しい音色、「人魚姫」に相応しい雰囲気が好感度大(今、これを書く時点で、9月からのシーズン、山口氏が2ndトップとなっており、コンマス復帰の姿が見られず、不安に思っているのだが・・・・)。

暴風雨・・・船の難破。人魚姫による王子の救出。そして愛の芽生え。この描写の素晴らしいこと。迫力ある難破場面の金管にやや演奏面の難もみられたが(もっと突き抜けるような鋭さが欲しい。トランペットの危機的なファンファーレ風な動機がオケに埋もれがち・・・)、オケを鳴らしきって迫力も充分。そして、安らかな全合奏によるコラール風な結末。和声の持って行き方が、半音ずれた解決を持ち不思議な感じながらも、金管、ティンパニも主導的な役割を果たす、安定した響きだ。確信揺るぎ無い強さ・・・この人魚姫と王子の出会いの幸福感(王子のあずかり知らぬ、人魚姫のみの幸福感だが)には涙・・・・この揺るぎ無さがあって、後続楽章へとストーリーは展開、音楽によって、そのストーリーの必然が見事に描かれている。

最後は、弱奏の鐘がオスティナートで鳴る。この絶妙のバランス感に祝福を。

第2楽章。冒頭、弱奏、吊シンバルトレモロのソロ、という画期的アイディアに注目。勢いある怒涛のごときオケの響きの奔流と静寂との交錯。

海の魔女のもとを訪れる人魚姫は、足を欲する。その代わり声を失う。

足を得て喜ぶ人魚姫の踊るワルツ。鉄琴を効果的に使ったもの。とても素朴な簡素なメロディで、通俗的。Vn.ソロが主体的に曲を進める。途中、チャイコの5番の2楽章の歌うようなメロディの一部を思わせる主題が登場し何度も出てくる。その主題を使った、素直な喜びを体一杯に表現する少女的感覚もまた納得できる音楽展開。

そのワルツは、楽章後半でもそっくり回帰。楽章全体としてA-B-A3部形式、スケルツォ的性格な中間楽章という位置付けもでき、交響曲的な構成感もここでうっすら認識。回帰するワルツは、念願かなった王子との再会の際に踊るワルツか・・・しかし、自分が彼を救出した事実も、彼に対する思いも伝えることはできない。ワルツを踊って王子の気を惹くだけが精一杯。そして、プログラム解説に寄れば、そのワルツは、王子の結婚を祝う舞踏会へと変わっていく。

第3楽章。王子の結婚を知って落胆する人魚姫。王子を殺せば海に戻れる。王子が結婚すれば、即ち死である。その苦悩に満ちたアダージョ・フィナーレということか。

当初の計画では、第2、3楽章は連続して構想されたが、この最後の部分の心理的描写が膨れ上って結果第3楽章として独立。作曲家ツェムリンスキーの心情も吐露された、書きたかった部分といえようか。

悩んだあげくに、王子の幸せを願いつつ、海に身を投げる。その場面で、人魚姫の主題の4つの音の半音上昇が、ヴィオラにより下降で繰り返され、死を暗示。始めて聴く身にもわかりやすい描写、である。

その後の静寂の後、第1楽章冒頭の深海の描写が戻り、はかなく曲を結ぶかと思いきや、・・・・救済が現れる(自己犠牲による救済・・・ワーグナー的と言う指摘もあろう)。第1楽章最後に出る、人魚姫と王子の出会いの場を象徴する全合奏によるコラール風楽想。安定した確信に満ちた、変ホ長調の力みなぎるその響きをもって曲は閉じられる。海の泡と消えるかと思われた彼女は空気の精に迎えられ天空へと迎え入れられる・・・・。悲劇ながらもこんな幸福感に満ちた音楽が鳴り響く、この結末は意外でもあり、また、聴く側のカタルシスも絶好頂に。

私が全曲を通じて思ったのは、作曲家が随分と主人公に肩入れして、作曲と言う活動を通じて主人公に「愛」を与えている、という点が、今までになく、始めて感じられたこと。悲劇にもかかわらず、常に作曲家は主人公を暖かく見守り、悲劇性を必ずしも全面に出さずに、人魚姫の純朴、ひたむきさ、無邪気さ、さらには、死後の救済にも多くの印象的な音楽をつけている(第3楽章前半は、苦悩ではあるが、それが、全曲のイメージを固定化させるほどの地位は占めてはいない。ただし、その部分を作曲過程で拡大していったのは、主人公への自己同一化ともいえるか。)。

どうも、プログラムによると、ツェムリンスキーの作曲の弟子であるアルマが結婚した翌年からこの作品は書かれ、マーラーに取られてしまったアルマへの思いも投影しているんではないかと・・・・その説明で納得できるのかもしれない。この、作曲家の物語に対する眼差しの暖かさ。いつになっても、いつの時代も、音楽の最大のテーマの一つは、男と女ということかな。

さて、自分としては、後期ロマン派、絢爛豪華な交響詩としてR.シュトラウスに比肩し得る存在の当曲、断然お勧めしたいところです。

ただ、何故、埋もれてしまったか?

作曲家自身の自己批判のようです。彼自身、第3楽章の心理的描写と、先行楽章の情景描写の不釣合いを気にして、初演後、「死の交響曲」としての改作を企て、そのままになってしまったようです。初演も失敗ではなかったわけで、充分通俗性を兼ね備えた大作、不運な運命ではあったわけだ。・・・改作を手がけるうち、時代は進み、盟友のシェーンベルクが無調、12音音楽と進み、時代遅れな音楽として放置されたのかも・・・また、初演がそのシェーンベルクの交響詩「ペレアス」と同時だったとかで(私としては、「ペレアス」はどうも難しく、親しみ難い)、新たな音楽への模索を開始した彼との差を気にしたんだろうか・・・とも思う。

N響の安定した演奏が、物語そのものに、そして、その物語を描写した音楽そのものに、さらに、その音楽を作る作曲家の心情にまで思いを馳せ、没入させるに充分なもので、感激もひとしおでした。

この年で「人魚姫」について語るのも、やや照れくさいもんだ(2004.10.2 Ms)

若干の追加(2004.10.11 Ms)

May ’04

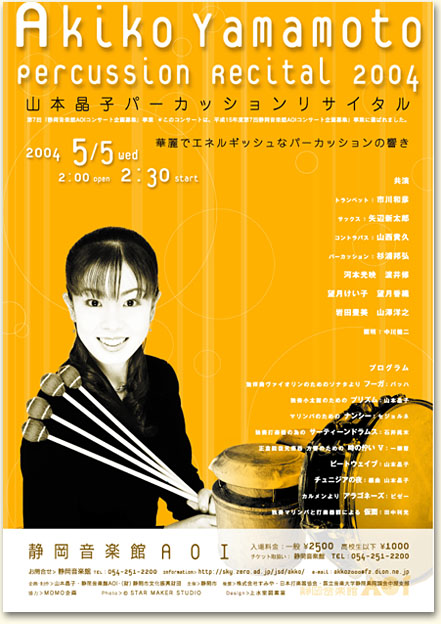

5/5(日) 山本晶子パーカッション・リサイタル

|

(リサイタルのチラシを拝借してみました。)

山本さんは、静岡県の島田市の出身のパーカッショニストで、昨年亡くなられた石井真木氏の打楽器作品の代表作の一つ、「サーティーン・ドラムス」の演奏で、作曲者自らの信頼を得るなど、現在、精力的に活動されている奏者だそうです。

私Msもアマチュアの打楽器奏者の端くれとして、とても現代作品など手が出る者ではありませんが、打楽器作品を通じて、現代の作品を聴くのは、他のクラシック・ファンに比較すれば好きなほうです。昨年亡くなられた石井氏の代表作くらい知ってなきゃ、モグリだと思い、また、彼の冥福を祈りつつ、GW最終日のささやかな旅を楽しみつつ、この5月は自分自身も打楽器アンサンブルの本番を控えていたこともあり、打楽器音楽に対する関心も今までになく高まっていたことも手伝って、静岡市の音楽館AOIまで遠征した次第です。

マリンバ・ソロ、打楽器・ソロ。奈良時代の正倉院の復元楽器。さらには、タップ・ダンスから、フラメンコ。管楽器と一緒にジャズ。そして、和太鼓を含めた打楽器アンサンブル作品、と盛り沢山、衣装も曲それぞれに合わせて変化をつけるなど、目一杯楽しませてくれる、そして、奏者自らが楽しんでいる、総合的なエンターテイメントたるリサイタルとなりました。ここまでいろいろ出てくるとは、正直予想外。サービス精神旺盛な、かつ音楽的レベルも高いものでした。

曲の詳細など、また続けます。(2004.5.31 Ms) |

まず、バッハの、無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番の第2楽章「フーガ」をマリンバのソロで。

原曲を地元出身のヴァイオリニスト上里はな子さんのリサイタルで聴いてから、この「フーガ」に心、惹かれている。この作品を自分も自分なりに打楽器で(一人では叶わないのが哀しいが)演奏してみたいと常々思っており(ショスタコの第5交響曲の第3楽章の下敷き的存在なのだから、もっと、知られていいはず)、この作品の演奏故にこの演奏会を訪れたという側面もあり。

柔らかな、優しい響きが、静かな緊張感のなか、暗闇に1点のスポットライトを浴びたマリンバが淡々と、しかし情感豊かに紡ぎ出される。バッハの作品のもつ高貴な雰囲気を堪能した。音色や音量の変化が自然で、編曲モノの不自然さは全く感じない。打楽器・マリンバのコンサートというと派手さが売りみたいな印象もあるのだが、こういった作品をしっかりとしっとりと安定した技術で押さえてくれるのは大変ありがたい。打楽器だからといって、現代もの・ポップスものに偏重してしまうと、潜在的な聴衆(クラシック音楽を普通に楽しんでいる人々)がとっつきにくさを感じるような気がして、私も、こういった打楽器リサイタルが自然に、普通にいろいろな機会で楽しめるようになることを希望しているわけで、是非、こういったバッハなど、マリンバでも全然遜色ない芸術性・普遍性を感じさせるので今後も楽しみたいものだと思う。

続いて、小太鼓のソロ。演奏者自作で「プリズム」なる作品。詳細は述べないが、技術の凄さは並大抵じゃない。自由自在、という感じ。それも、でも、必死、というわけでなく、余裕で、遊び心もって、という印象。小太鼓1台だけで(通常叩く部分以外も、予想外な形で演奏してしまうのが楽しい)、こうも様々な音楽が紡ぎ出せるものかと、感心。

再びマリンバ・ソロで、セジョルネ作曲の「ナンシー」。現代マリンバ作品といえば、細かいリズムパターンを連続させるミニマル的発想がよく見られるが、全く違う雰囲気。トレモロを主体に、和音の移り変わりを楽しむ。フランス人奏者の作曲ということもあってか、やはり現代においても、作曲者の国民性など感じられる作品に妙に納得したり。

前半の最後の作品は、待ってました。石井真木の「サーティーンドラムス」。文字どおり13の皮性の太鼓をひたすら叩く、基本に立ち返った作品。とにかく、迫力、そして、超人的な技術力、視覚的にも、目が釘付けになるほどの凄みがある。石井ワールドの炸裂だなあ。

彼の作品の多くは知らないが、高校生のころ、どうにも「タケミツ」的な、「静」的な現代音楽はなかなか馴染めない中、「動」的な石井作品は、オケの作品ではあったが強烈な印象で、「響層」「曙光」などの作品の生命力が、彼を象徴するように感じていた。その生命の源、血を送り出すポンプのような役割の打楽器の存在、は、同じく打楽器を演奏する自分としては、たいへん頼もしくも感じ、共感を得たものだ。

今回のソロ作品、その生命力の、「素(す)」の状態、本質を見事に突いた作品であり、演奏であった。この演奏に出会えたことは、なんだか嬉しい。人間の動物としての「本能」を直撃するような体験か。冒頭の「バッハ」とは対極にある、これもまた立派な音楽のもたらす感動・・・・・やはり、打楽器リサイタル、21世紀の人間の文明の縮図ともいうべき広範な音楽体験という醍醐味、なんだかヤメラレナイ。西洋近代に特化したオケ文明も大好きだが、それだけでは物足りない、自分、を再発見した次第。個人的には、21世紀を生きながら、この世界を知らないのはもったいないと思い、声を大にして、この体験を推薦したい。

続いて後半もお楽しみ(2004.6.5 Ms)

後半最初の曲は、これもまた現代日本作曲界の重鎮、一柳慧の作品「時の佇まい V」。「たたずまい」と読むのか。初めて知った。奈良時代の宝物の収められた正倉院の復元楽器「方響」のための作品。舞台上方のパイプオルガンの傍らに、10数個の真四角の金属板が並び、純な素朴な金属音が鳴り響く。真っ暗な会場に、「方響」にあたるライトがきらきらと煌く、幻想的なステージ。

続いて、演奏者自作の「ビートウェイブ」。今度は、アフリカ、セネガルの子供のおもちゃ「パチカ」をフューチャーしたもの。2つの小さな玉が紐で結ばれた簡素なおもちゃ。それを操りつつ、舞台の後方のひな壇の最上段で、タップダンス風な、足によるリズムが絡む。さらに、曲の後半は、素朴な「パチカ」が、お馴染みな「タンブリン」に化けて、さらに、パワーアップしたリズムと音色が、足のリズムとアンサンブル。面白い趣向ではある。ただ、このあたり音楽作品としては実験色も濃く、さらに、正倉院復元楽器のあとということもあり、前半のプログラムよりは、聞き手としてはやや興味の度合いが低下したきらいはあるかもしれない。音楽の印象として淡白な感じで。

ここからは、ゲスト・コーナーといった感じか。静岡出身ということで、地元のお友達、先輩、後輩を交えての選曲。まずは、トランペット、サックス、ベース、ドラムスを加えて、ジャズのスタンダード・ナンバーで「チュニジアの夜」。打楽器リサイタルではあるが、出身地元での凱旋公演的な側面もあるのだろう、地元奏者とのセッションも1つの試みか。打楽器単独の楽曲になれていない聴衆を意識しての選曲という側面もあろう。ただ、個人的には、打楽器だけで、まだまだ勝負してもらって全然OKではあった。またの機会があれば、そういうコンサートにも足を運びたい(ちなみに、6/18に東京、オペラシティで、今回のプログラムと半分ほど曲が同じリサイタルも予定されているそうです。こちらは、打楽器中心のプログラムのようだ)。

続いて、打楽器のメンバーも増強されて、おなじみのビゼー。カルメンの「間奏曲」と「アラゴネーズ」。ソリストとしては、フラメンコを踊りつつカスタネットを。そのための衣装替えの時間稼ぎの「間奏曲」については、原曲にない繰り返しがあって、また、マリンバやヴィブラフォンの使い方がどうも効果的でない感じで、あまりよいアレンジとは感じなかった。旧ソ連のシチェドリン編曲の弦と打楽器によるバレエ版カルメン組曲あたりを研究していただければ、よかったかなあなどと個人的には感じた。「アラゴネーズ」の最後に「ジプシーの踊り」の最後の部分をくっつけたのは面白い。

それにしても、衣装替えは、前半後半との間にもあったし、特に後半は1曲づつ違う衣装。さらに、タップやらフラメンコやら、果敢に様々なものを摂取、研究されているわけで、ステージ・マンたる精神はあっぱれという感想。

最後の曲は、独奏マリンバと打楽器群による「仮面」。田中利光作曲。

舞台中央に独奏マリンバ。ひな壇最上段と、マリンバの後方に和太鼓。さらに、舞台の左右にも和太鼓が対照的に1台づつ。そして、ひな壇中段に、ロート・タム(音程の出せる太鼓)のセットが3箇所。

ロート・タムの合奏に始まり、順次、独奏マリンバ、和太鼓が加わる。ただし、和太鼓奏者の動き、様相は、日本の伝統的なある祭から発想をえたようだ。あえて、詳細は控えておこう。6/18の東京公演でも取り上げるようなので、初めて聴かれる方のためにも他言無用。

楽曲の発想としては、「マリンバ・スピリチュアル」という三木稔の代表作をふと思う。ただ、独奏マリンバのパッセージがややステレオ・タイプ的で、楽曲そのものとしての魅力に乏しい側面は否めないものの、ステージ作品としては、なかなかに凝った、面白いものと感じた。アクティブで、躍動感溢れる、リサイタルの最後を飾るに相応しい大曲ではあった。これをまとめあげるのはいろいろ大変だったことだろう。演奏以外にも難しい点は多々あったのではないか。でも、演奏のまっただなかにおいては、聴衆たる私にはその難しさ大変さは伝わってこない。鍛えぬかれた、よく練られた、快演として受けとめた。

(熱演を称えて、打楽器の皆さんもご紹介。今後メジャーになられる方もおられるかな。杉浦邦弘、河本光映、渡井修、望月けい子、望月香織、岩井豊美、山澤洋之。以上敬称略にて失礼しました。)

最後は、マリンバ・ソロでアンコール、SMAPの「世界に1つだけの花」。こころにくい選曲で。

演奏会としては、とにかく、ソリスト、山本さんが楽しんでやってみえるのが前面に出ていた。そして、楽しんでもらおうというサービス精神と。ただし、それ以上に、特に前半のソロ・ステージにおける、真剣勝負、確かな実力が、強い印象を与えた。

また、こういった、打楽器の演奏会は、結局、中高生を含む、打楽器をやっている人のみの限定的な集い、ある種、秘密結社的なムードが漂っていることがママあるのだけれど、今回、そういった偏り、は感じられず、通常のクラシックのコンサートと同様にいろいろな客層のかたに集まってもらえていたのもよかったのではないでしょうか。静岡音楽館AOIの「企画募集」事業ということで、会館側のバックアップもあってのことと思いますが、私が今まで聴いて来た打楽器コンサートの中でも演奏的にも興行的にも「大成功」と手放しで喜べるものとして感じられた。素晴らしい演奏会をありがとうございました。

また、先ほど触れたとおり、6/18に東京はオペラシティにて、リサイタルがあり、また、8/3には、やはり東京、トッパンホールにて、ランチタイムコンサート(こちらは、今回の前半のソロ・ステージの作品が取り上げられるようで、個人的には大変オススメ!で、一聴の価値、おおいにありです。)、ということで今後の活躍も多いに期待、です。さらに、10月からは留学の予定もあるそうですし、前途洋洋といったところでしょうか。

最後に、このコンサートの感想を会場で書いてきたところ、ご丁寧にご本人さんから礼状をいただきました。これは私としても初めての経験、演奏会における挨拶なども腰の低い方で共感をもって見ていたところですが、細かいこころづかい、痛み入ります。今後も是非応援したいと思います。

(2004.6.6 Ms)

5/2(日) 第10回大垣音楽祭

ドボルザークの室内楽の数々を、日本のトップアーティストたちの熱演で。

今年もまた、お邪魔しました、大垣音楽祭。今年は、ドヴォルザーク没後100年の記念年ということで、彼の作品を中心としたプログラム、「ダイナミック室内楽Ⅰ」を聴く。昨年の思い出はこちらに。

弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」 Op.96

弦楽五重奏曲第2番 Op.77

ピアノ五重奏曲 Op.81

その他、古典派のライヒャ(1770-1836)の管楽五重奏曲 Op.88-2

活躍の場はパリながら、ボヘミア生れということで、多少はドヴォつながりか。編成はいわゆる木管五重奏といわれるもの。

「アメリカ」は、有名曲ながら、始めてしっかりと鑑賞させていただく。人懐っこい、コンパクトで親しめる作品だ。とくに第2楽章の簡素な伴奏を持った哀調を帯びた旋律も美しい。ただ、その背後のチェロ(堀了介氏)の単純なピチカートの伴奏が、泣かせるいい雰囲気を持っていて特筆。音の方向性、がいろんな側面を見せていて面白い。1st Vn.の渡辺玲子氏の麗しくも活力ある存在感も終始惹かれる。

Op.77については、コントラバスを含む五重奏ということで珍品。その分、幅広く迫力に富むもの。1875年という初期の作(当初はOp.18)ながら、1888年に改作。ト長調という調性も手伝って、改作当時の作、交響曲第8番との親近性も随所に見られる。聴いた印象もさることながら、構成感も。そういえば、ちょい前(前月)に聴いた、交響曲第2番も、その頃の改作。大家としての名声を着実にしつつあった彼が、初期の埋もれた作品を、思い入れたっぷりに再び取り上げたくなった時期ということなのか。

ピアノ五重奏は、これもまた名作の誉れ高いもの。イ長調ながら、イ短調も主導的な第1楽章は緊張感を孕んでおり、特に穏やかな主題提示から一転、悲劇的な展開にいきなり進む冒頭はなかなか印象深い。第2楽章は、シューマンの同編成の作品からの影響強し。第3楽章の、スラブ舞曲風な華やかで急速な楽想は楽しくもあり、目を離せないスピーディさが聴く側を興奮させる。フィナーレがややのどかで、軽いのが居座りの悪さを思わせないわけでもないが、トータルとして充分に楽しめる佳曲である。

演奏も、名手ぞろいで素晴らしいもの。続く限り馳せ参じたい。ただ、ドヴォの作品、昨年ほどに「ダイナミック」さは感じにくかったきらいも・・・。ブラームスを慕って、時代の流行ならぬ室内楽にかなり手を染めつつも、重厚緻密な対位法的な書法において、ドヴォに限界はあったかな。ブラームスに背を向けた感もある「アメリカ」の肩肘はらない気楽さが最も、彼らしい良さが凝縮されていた、やっぱり。

(2004.10.3 Ms)

April ’04

4/25(日) ストリング・アンサンブル・ヴェガ 演奏会

山梨県高根町にて

日本の若手奏者たちが年1回、緻密な練習の成果を披露。オネゲルの交響曲第2番に感激。

土日を使って、八ヶ岳山麓までの遠出。行きはのんびり鈍行で、豊橋-甲府間乗り放題切符での旅。夜は甲府駅前にて、「小作」で、美味しい「ほうとう」に舌鼓。翌日は、ワインなども選びつつ、午後は、高根町「やまびこホール」へ。JR中央線、長坂駅から町営バスにて会場へ。まだ雪のこる山々を背景に、木材を使った柔らかな雰囲気の音楽ホールがあり、思いもよらず、芸術的雰囲気あふれる演奏会であった(ここまで来て、これだけ立派なホールがあるというのは誇るべきことだ。今後も有益な活動が続くことを期待します。)

プログラムは、ラベル(川島素晴:編曲)の「クープランの墓」、オネゲルの交響曲第2番。休憩を挟んで、いまやお馴染み(というより笑いをも誘いかねない)チャイコフスキーの「弦楽セレナーデ」。

アンコールは、グリーグの「過ぎし春」、そしてモーツァルトの「トルコ行進曲」(前述、川島氏の編曲)。最後に、ジャズのスタンダードで「A列車で行こう」。

彼らの十八番、チャイコのセレナーデの充実も良かったし、気の効いたアンコールの数々も良かった(「トルコ行進曲」は、足を踏み鳴らしたりバルトーク・ピチカートなど、びっくり箱的な楽しさが良い。「A列車」もアドリブ風なパッセージを各奏者がつなげて行く場面も楽しく)が、特筆すべきは前半であった。

まずは、ラベルの色彩感に驚く。当然、ラベル自身のオケ編曲という存在は大きい。所詮、弦楽オケでは・・・、という先入観を見事打ち破ってくれた。アレンジのレベルの高さもさることながら、演奏者の細やかな音色への配慮が物を言う。また、オケ編曲ではカットされた終曲のトッカータが面白い。文字どおり打撃的な音楽、オケには不釣りあいでも、意外や弦はすんなり受け入れられる。

続く、オネゲルが絶品だ。今回のかけがえのない収穫として長く心に留まるべく演奏であろう。第2次大戦中の暗いムード一色の、厳しく、かつ深い音楽。これを情熱的にかつ緻密に造型したのが素晴らしい。通常のオケの定演でもここまでの完成度望めないかも。1週間の合宿での緻密な練習の積み重ねの成果がこういった作品に如実に顕在化。

第3楽章の6/8拍子と5/8拍子が同時進行する第2主題のスリルは忘れられぬ。また、コーダで、将来への希望、まだ見えぬ光明を象徴するトランペットによる長調の主題がでるものの、今回はトランペットはカット。このあたり、弦だけでどこまで説得力を持ちうるか心配だったのだが心配無用。1st Vn.奏者の構える向きがサッと客席の方へ向き、その視覚的効果も抜群ながら、純粋に音色、音楽としても、今までの暗さを払拭するニ長調の弦のもっとも輝かしい音色が飛び込んでくる。これだ。これこそこの場で聞えてくるべき音色だ。トランペットがなくとも、いや、今回無かったからこそ、この明るさが際立った印象を持つ。感動・・・・。オネゲルに感服。さらに、ヴェガの皆さんの気迫、集中力、その集積の後のこの弦のニ長調の開放感、良かった。はるばる旅した甲斐もあるというもの。

なお、この作品の第2楽章のエレジー的な楽想、独奏チェロに祝杯を。しみじみと、しんみり、しかし芯のある悲劇性を持つ訴えに聞き惚れた。N響、次席奏者の、桑田氏。

UPが遅くなりまして・・・(2005.3.27 Ms)

今回の感動ゆえに、夏の長野、冬のつくばと室内楽ツアーが続いてゆくのでありました・・・

4/22(木) 名古屋フィルハーモニー管弦楽団 第302回定期演奏会

広瀬悦子さんの、ラフマニノフの3番のピアノ協奏曲。繊細かつ豪快な演奏。

名フィルではなくピアノ・ソロ目当て。ソロ・リサイタルに多いに感銘受け、さらに、ご本人さんのお得意、演奏したくてたまらない作品、ということもあって。せっかく名古屋ならば、と出かけた。(もう、すでにN響のオーチャード定期でも2001年3月、デュトワの指揮で同曲を演奏済み。アルゲリッチ・コンクールで第1位をとった時も、ラフマニノフの3番を演奏するつもりが、オケの楽譜の都合で「皇帝」に差し替えられ、口惜しい思いをしたとかで。)

冒頭の、けなげな、寂しげな主題、柔らかなタッチで、微かに聞こえるかどうかという、微妙なバランス感。結果としてそれに象徴されるように、全体を通して基本的には、ソロ・リサイタルで思う存分堪能した豪快さ、よりは、繊細な一面をより感じた結果となった。第2,3楽章の中間部に置かれたスケルツァンドの楽想の、妖精のような軽やかさ、夢幻さ、ここの部分の存在感はオマケではなく、この作品のキャラクターの重要な側面と認識した。協奏曲(3楽章制)ながらも、交響曲(4楽章制、スケルツォの付加が協奏曲との形式上の大きな相違点ではある)への接近。この作品のより大きなスケール感は、このスケルツォの認識で感じ取れよう。

もっと、ワイルドな、演奏を期待し想像して臨んだが、必ずしもそればかりが全面に出てきたわけでもなかったわけだが(もちろん、第1楽章の後半の長大なカデンツァ、また、フィナーレ最後の壮大なクライマックスなど、期待どおりのところも当然ばっちりだったのは確か)、それが肩透かしではなく、また新たな、発見の場でもあったわけで、特に第3楽章の第2主題部分、和音でどんどん押して行くところ、ここでの加速、ドライヴ感。意表をつく突進が印象的でまた驚き。神技だ、この分厚い和音の集積を、がっちり重く、でも軽々と前向きに進めてゆく心地よさ。意外とこの部分で、減速してしまう演奏などもあったりして、今回とても新鮮に感じたとともに、こうあるべし、と頷きつつ聴いていた次第。

メインは、珍しい、ドヴォルザークの2番の交響曲。8番を書いた頃に改訂、再演したということで、本人の思い入れもたっぷりだったのだろう・・・本人としては、最初の交響曲と言う認識があったようで(1番は、コンクール用にかかれたもの)、大家となった時、是非、これも、聴いてくれ、ということだったのだろう・・・しかし、出版されなかったあたり、やはり、「これはちょっと」という作品なわけだ。

とにかく、構成がよくわからず、転調が頻繁で、主題間の対比がよく浮き上らず、また、動機の反復の継続が続いては、また、違うパターンで反復が続き、と、展開がどうも素人っぽい。などなど、聴いていて落ちつかない。鑑賞が、(演奏という要因によらず)ただこんなにも不快だったのは、記憶にないほど。辛かったです、ほんとに。

(2004.7.27 Ms)

4/18(日) ブルーメン・フィルハーモニー 第23回定期演奏会

東京都葛飾区「かつしか シンフォニーヒルズ モーツァルト・ホール」にて

今をときめく、若手指揮者、山田和樹氏のタクトで、シューマンの「春」のさっそうたる快演。

3月までが演奏会とはほぼ無縁な多忙な生活だったが、ここへ来て、堰を切ったかのように、本物の音楽を求めての旅を可能な限り続けたい、と。

「音楽」ならぬ、「音の羅列」は日々耳にするが、CDなどの電気による再生でない「生きた音楽」を求めての巡礼、新年度最初の体験が、実力に定評あるブルーメンさん、アマチュアとは思えないほどのハイ・クオリティさが魅力。

さて、今後続く演奏会シリーズのため、経費節約もあって、東海道鈍行の旅すがら、小田原から小田急を使っての上京を試みた。小田原での途中下車、新幹線駅だが意外に、庶民的な、歩行中心の駅前の雰囲気。未知の町をふらっとするのもいいね。

前回聴かせていただいた演奏会(2001.11月)はこちら。R,シュトラウスの「メタモルフォーゼン」の、アマチュアとは思えないほどの卓越した弦の充実ぶりに驚嘆、さて今回は・・・。

ディーリアス 間奏曲「楽園への道」 歌劇「村のロメオとジュリエット」より

ラベル バレエ音楽「マ・メール・ロワ」全曲

シューマン 交響曲第1番「春」

やはり、弦の充実ぶりは不変。そこへ持ってきて、特にシューマンにおける山田氏の「攻撃的」なまでの、初期ロマン派らしからぬ、煽動的なタクトが縦横無尽な活躍を繰り広げる・・・こんなスリリングな演奏は、正直、他では聴けない・・・・よって、詳細な感想も省略・・・・。その場にいた人たちだけにこの体験は深く刻まれるわけだ。フィナーレ最後の、まるでチャイ4聴いてるかのごとき錯乱、狂乱は形容し難い・・・・前回の2001年のノーブルですらあった雰囲気との相違、これはしてやられたり。山田氏の毒牙にやられた次第。

アンコールにおいて、さらに裃を脱いだ破天荒なまでな爆発を、「春」のフィナーレのコーダで聴かせ泡食う始末だ・・・・・。しかし、やり過ぎ、と思われる諸氏少なからずとも思うがいかに・・・・私は素直に楽しんだ。シューマンの若々しさ、有頂天が生々しくて面白がって聴いていた。これを許容できるか否か、議論は分れるやもしれぬ。

余談だが、ラベルの演奏前には、曲の解説を山田氏が詳細にオケを鳴らしながら試みる。これまた面白い。

例えば、このフレーズが、場面転換の子供が走りぬけるところ、これを合図にいろいろな御伽噺が、次々とバレエで表現される、とか。

また、珍しい、ジュー・ドゥ・タンブルなる鍵盤楽器の説明。チェレスタと同様の楽器が、チェレスタと並べて置いてある。より、鉄琴に近い鋭角的な音色を持っているのだが、こうやって比較して聴かせていただいたのは初体験。最後の場面で通常、鉄琴でやることが多そうだが、どこから入手するのか、そんな高価な楽器を。説明がなければ知らずに済んでしまいそうなのに、ありがたいことです。

プログラムに寄せられた、山田氏の「指揮者よりのメッセージ」、これには示唆させられること大と思うが、一文を紹介・・・・「僕は調和よりも摩擦を好むのかもしれない。見かけの平和に満足するのではなく、個性と個性のぶつかり合いを大切にし、喧喧諤諤することによって新しい「和」を創りたいと常々思っている。」

音楽を創る立場にあって、ここで言う、見かけならぬ「和」こそ追い求めるべき対象ではないか・・・世にはびこる音楽(アマは当然ながらもちろん、プロもだ)、見せかけだけの「和」にだけに安住する井の中の輩になってないか?自戒を含め、関係者に問おうか。

摩擦に満ちた、でも結果、「和」を作り出したこの演奏会、確かに、忘れ得ぬ思い出たりうる存在だ。こんな体験ができるのだから、漫然とただ惰性で演奏会をして、見せかけの「和」に甘んじていてはいられないよ。

・・・ただ、摩擦ばかりでも、「プロ」ではやりきれぬところもあるかな、正直なところ?(2004.10.4 Ms)

「今月のトピックス’04」へ戻る