New machine of world chanpionsiop, to 2000year

ニュードライバーポジション

98年、ドライバーポジションが4輪のF1同様の姿勢をとるマシンが登場する。

Team Bosigerの、Markus Bosiger組であった。(右写真上)このドライバーはカート出身であり、彼にとってはこのポジションは自然なものであった事は推測できます。レギュレーヨン的にも98シーズン暫定的に試行され、可能性と有意差が検証されたのである。

しかしながら、重心位置がやや後方ぎみに思われるこのマシンは、主だった成績が残せないままシーズンを終えたようである。

このポジションをとるマシンは、1979年ロルフ・ビランドによってもトライされた。

右写真下がその当時のものであるが、ロルフ・ビランドが操るマシンはシリーズチャンピオンを獲得している。

双方のマシンは翌年には姿を消している。

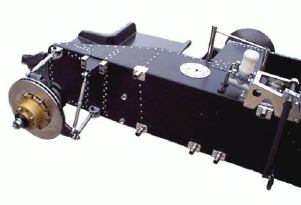

Markus Bosiger組マシンのステアリング回りを見てみる。

右写真中、右側ホイールが前輪であり、左側にハンドルバーが見える。ハンドルバー下部よりピロボールロットによりフロント側にリンクされている。前輪とエキゾーストチャンバーの間にブレーキフットレストとギアシフトペダルが位 置する。

エンジンは従来通り後方位置に存在するので、ギアシフトロットは長くなってしまい操作性は欠けるのではないかと推測できる。クラッチ操作は、オートバイと同様ハンドルバー装着のレバーで行う。

ニュ−LCRフレーム

▲1999世界選手権での例

1999世界選手権のマシンをみると、フロントハブユニット支持機構部に変化がみられる。

写

真左は従来式。

写

真左は従来式。

写真右はオーストラリアチームのマシンであるが、LCR新型フロントサスペンションの支持の仕方。

これに対し写真右オーストラリアチームのマシンは、モノコックフレーム側をホイール中心部まで延ばし、アーム材でホイールハブユニット支持している。先端方向にいくにつれ、フレームが絞られている。ホイールハブ支持に使用するアーム本数も少なく、ひねり強度・剛性アップが実現できている事が伺える。

ホイール回りにあるダクトチューブは、ブレーキディスク板の冷却用である。

▲99北欧選手権

Finland, Norway,Sweden,Denmark 地区で行われている選手権でも独自の改良を施したフレームが製作されレースで活躍している。

Lars Lindberg & Sen

Eriksson Sidecar Racing Team で使用されているART製、ART-99 アルミモノコックの物が写

真下のものである。写真左右ともフロント部であるが、モノコックフレームが延長されている事はオーストラリラチームと類似するものの、ホイールハブユニットへの支持アームの構造は異なっている。

このアーム構造と、サスペンションユニット支持方向と過重方向の関係が不明確な為、ドライバビリティがどの様であるかは実際にドライブしてみないと判らない事であるが、オーストラリアチームで採用している機構の方が利にかなっているのではと推測する。

またこのマシンには、4サイクルエンジン

HONDA CBR900RR を搭載している。世界選手権シリーズレギュレーションでも2000年より4サイクルエンジンを規定しており、それに従いトライされているものと思われる。

4サイクルエンジン搭載の場合、重量の違いによる重心変化・移動への配慮、及びフレームを捻ろうとする力が大きいと想定される為フレーム側の剛性アップ対策が必要と考えられていた。

しかし99世界選手権チャンピオンマシンも4サイクルエンジンGSX1100を搭載したものであった為、その基本的問題もクリアされているようである。

このART製モノコックフレームを使用したマシンは、世界選手権では確認していないが、北欧選手権では98年シリーズ2位 、99年シリーズチャンピオンを獲得している。今後の活躍と進展に期待したい。

さて、ここまで世界選手権スタート時から99年現在までのレーシングサイドカーマシンとそのフレームについてご紹介してきました。

日本では殆どお目にかかれないサイドカーの世界を多少でも理解して頂けたかと思います。技術屋集団ともいえますが、その創造を実現まで至らせる熱意には、レースとする為の基本的精神が今尚レーシングサイドカーの世界に残っているのだと言えます。

また、サイドカーで使われるエンジンについても別ページでお楽しみ下さい。