陶芸作家 伊藤東彦の世界

はじめに

伊藤東彦(いとうもとひこ)氏(以下敬称略)は、昭和14年(1939)福岡県大牟田市に生まれ、同35年(1960)デザイナーを目指し東京芸術大学美術学部工芸科に入学した。しかし、時あたかも60年安保の只中にあり、デザインもその批判の対象となったため、迷ったあげく当時新設されたばかりの陶芸科に進んだ。大学院陶芸専攻科修了後、いわき市の常磐窯業株式会社に勤務するが一年間で退社し、活動の場所を笠間に移すこととなる。一年間松井康成に師事した後、茨城県窯業指導所の研修生となるが、まもなく笠間市内の現在地に築窯して独立、本格的な作陶活動を展開し現在に至っている。

伊藤の陶芸は、初期には、戦後新しい陶芸表現を目指して結成された走泥社(註1)の八木一夫たちの影響が見られる作品も制作したが、昭和48年(1973)第20回目本伝統工芸展に初出品した頃から布目技法による作品の発表を始めると、以後は一貫して花や草木を中心テーマとした絵付けによる展開を続けてきた。布目技法を繰り返し改良する中で見つけ出した、しっとりとしたやわらかみのある絵付けと器形によって独自の作品世界を作り上げてきた伊藤は、平成11年(1999)には芸術上の創作に関して事績著明な者に授与される紫綬褒章を受章した。

本展は、茨城県ゆかりの作陶家としてその精力的な活躍を注目されている伊藤東彦の初期から現在までの作陶の展開を、代表作31点により紹介するものである。

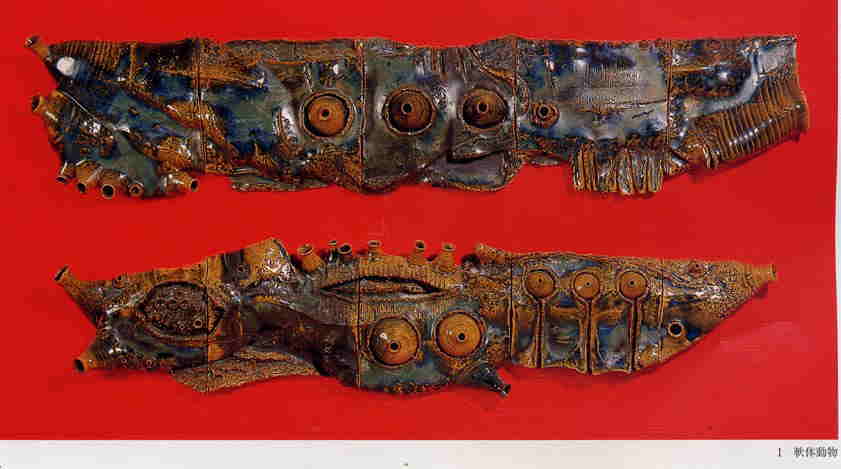

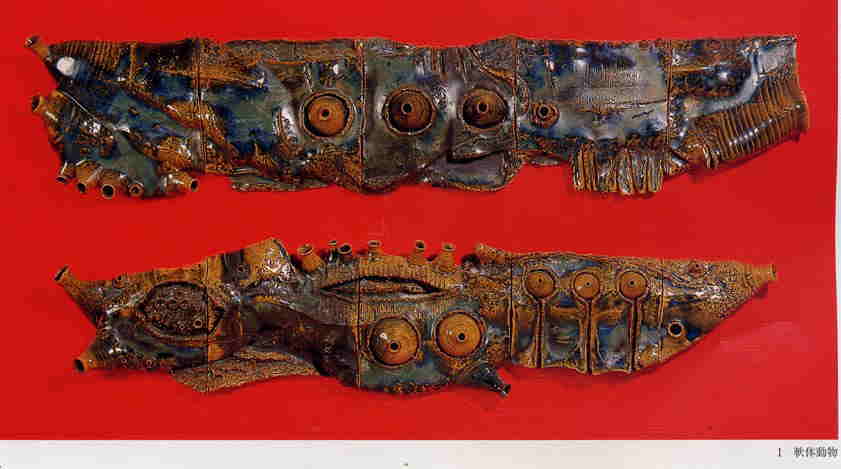

初期の作陶

学部卒業制作である「軟体動物」(No.1)は、常磐窯業株式会社が何点か買い上げたものの中の1点で、現在もいわき市にあるホテルハワイアンズに展示されている。題名は「限りなき想像」となっていたが、今回の出品にあたり新たに作者の意向で「軟体動物」とつけられたものである。

「なまけもの」(No.2)は平成8年のNHK衛星放送「やきもの探訪」の中でも「私の一品」として紹介された作品である。ユーモラスな形がろくろ成形、赤絵や掻きおと落しなどの陶芸技術と矛盾なく融合した伊藤の出発点といえるもので、大学院の卒業制作でもある。

「GEBAGEBAI〜ⅠⅠI」(No.3〜5)は昭和44年銀座松屋で開催した「笠間焼クラフト7人展」の出品作で、「GEBAGEBAI」は同年の第4回茨城県芸術祭美術展にも出品し優賞二席となった。出品記録によると「AEAEBGBG」となっているが、作者によると「GEBAGEBA」が正しい題名である。

作品Ⅰ〜ⅢNo.6〜8)は、笠間に築窯した昭和45年(1970)に新宿伊勢丹で開催した「4人展」の出品作であるが、これら初期の作品は伊藤の造形志向が素直に現れていて、以後展開していく布目化粧技法の原点と見ることができる。

(註1)走泥社:昭和23年(1948)八木一夫を中心に結成された陶芸団体。前衛芸術を指向し、用に拘泥せず自由な陶芸表現による制作を行って戦後の陶芸界の動向に大きな影響を与えた。

布目技法の始まり

元来布目とは、型成形をするとき粘土を型から離しやすいように敷いた布の跡が土の肌に残されたものをいうが、伊藤の場合は、器肌に表情を出すための一つの方法として布目が取り入れられている。

布目技法による作陶は昭和48年(1973)第13拘伝統工芸新作展出品作「布目三ツ丸紋皿」にはじまるが、同年第20回日本伝統工芸展出品作「布目唐草紋大皿」にしても、この時期は布目のマチエールにどのような文様を組み合わせるかを模索していたことが窺える。

最初の転機となるのが翌昭和49年の第21回伝統工芸展であった。波千鳥紋(No11)とすすき紋(No.10)の2点の大皿を出品したが、この2作は布目と組み合わせる技法として蝋抜きと鉄絵とをそれぞれ試みている。結果、すすき紋大皿が入選し、しかも東京都教育委員会賞を受賞した。このことが布目に鉄絵を描く方向に伊藤を傾けさせた。

布目による作品を発表してからの10年間は初期の作風からの転換期であると同時に、布目化粧の技術の模索期でもあった。

「蝕まれた笛」(No.9)は布目での作品発表後の個展出品作であり、「山帰来文花瓶」(No.12)は、布目以前からの技法と、新たにはじめた布目技法との併用が見られ、過渡期にあたる興味深い作品である。一方「布目椿文大皿」(No13)〜「布目蜻蛉文花瓶」(No.17)では、部分的に色絵を使用したり、絵付けした上に布目化粧をしたり、布目による徹妙な抑揚のある質感を出そうと様々に試行をしていたことが分かる。

布目技法の展開

布目化粧技法により評価が高まった後も表現技法の様々な改良を試み、新たな展開を求めていた伊藤は、昭和59年(19糾)第31回日本伝統工芸展に出品した「布目篠文大鉢」(No.18)によって朝日新聞社賞を受賞した。この作品は、鉢の内外に描かれた篠竹の文様が器形と一体の空間を構成し、素朴な味わいを感じさせる作風となっている。また、この作品では篠竹が生えてくる地面と背景の空間を分ける線が見られるが、伊藤作品の一つの特徴である色で画面を分割する手法がこの頃始まったことを感じさせる。

昭和62年(1987)日本橋三越での第1回個展図録の巻頭に掲載された「布目すすき文花瓶」(No.19)は、伊藤らしさが強く出ている独特の花瓶の形状と日本画を見るような抒情的描写カを発揮した秀作である。

この頃の布目技法の特徴は、絵付けされた文様が次第に作品の中で強い存在となり、布目の肌合いを見せることにこだわっていた初期の頃と比べると、布目のマチエールと描かれた文様の立場が逆転したようにみえる。挨言すれば、布目は背景あるいは描くためのキャンバスになり、描かれた花や木が主人公になったということだ。

No.20〜27、29の作品は、明るく鮮やかな色彩に彩られた華やかさがあり、琳派(註2)風という印象さえ感じさせるもので各種展覧会に出品した意欲作であると同時に、布目化粧技法としても一つの到達点を示した作品といえよう。

また、忘れてならないのが、器形に対する作者のこだわりである。稜線のはっきりした扁壷の形や口の作り、鉢や長皿の薄作りの縁など、伝統的な器という形をとりながらも独自の感性による新たな器形を作り出そうとする彼の挑戦的な姿勢がそこに認められる。

(註2)淋派:江戸初期に俵屋宗達が創始し、中期尾形光淋が大成、後期に酒井砲一が江戸で再興発展させた装飾的傾向のつよい画風の絵画の流沢。「宗達光弥派」ともいう。

トルソと陶壁画

伝統工芸としての作陶を続けてきた伊藤が、平成11年(1999)突如トルソの発表をした。突如と表現したのは、その形があまりにも伝統的な器のイメージを超えていたからである。しかしよく考えてみると、伊藤の陶芸の出発点である芸大在学中に加藤土師萌、藤本能道に師事し学んだ、「芸大の人間のすることは土は選ばず、窯は選ばず、だから技術で勝負」という陶芸哲学が、伝統的な形にとらわれない新しい表現形式へと発展した結果とも思える。

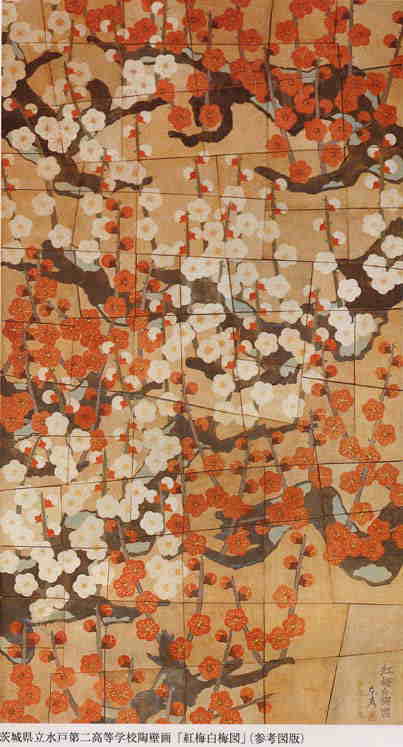

平成10年(1998)茨城県議会議事堂内に設置された陶壁画「春夏秋冬」は、まさに尾形光淋を彼彿とさせる屏風絵のような構図の中に伊藤の代表的なモチーフである椿、松、蓮、無花果、杉山などが描かれている。よく見ると、画面を斜めに横切っている川のように見える部分は、機械の部品のような布目とは異質な要素のモチーフがある。これは若き日から作者の中にあった抽象的で不可思議な造形要素としか説明のしようのないもので、オブジェを作っていた頃の伊藤東彦が、彼の中で生き続けていた証拠でもある。

トルソと陶壁画の二つの仕事を見たとき、伊藤東彦が今後も、内なる創造のエネルギーを様々な形に変えて我々の前に提示することを予感させられるのである。

戻る