�l�H�����F�̉�|���C�|

|

�����P�U�N�Q���Q�X���i���j

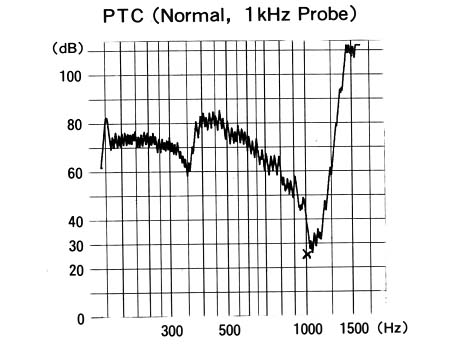

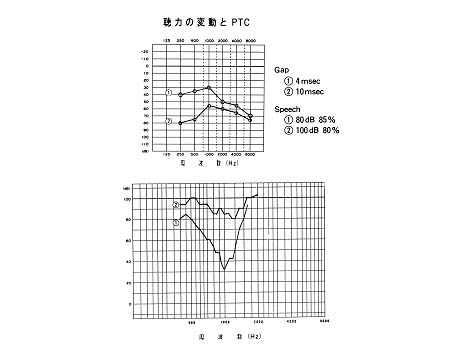

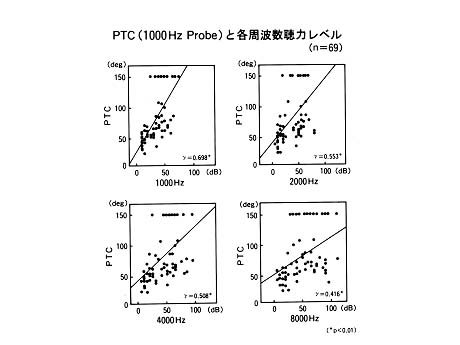

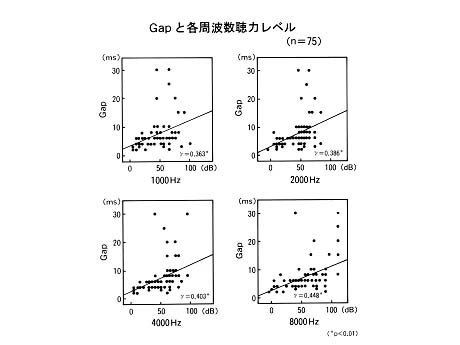

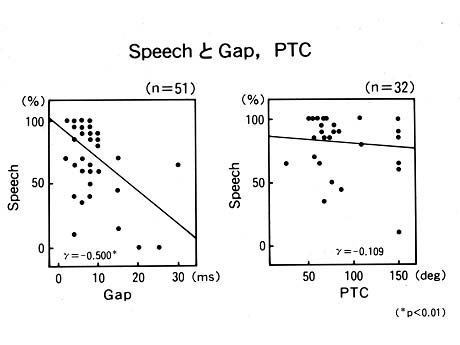

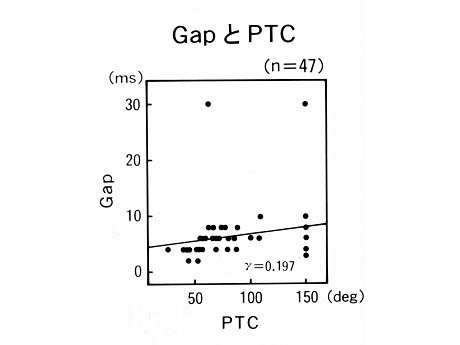

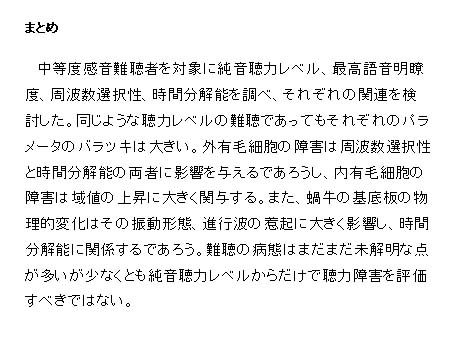

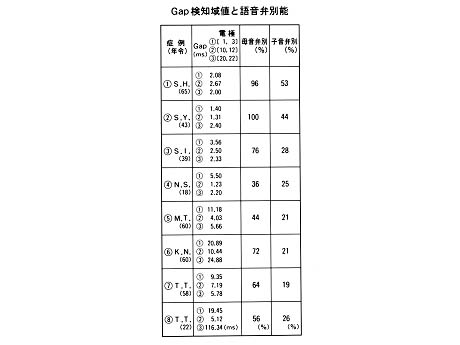

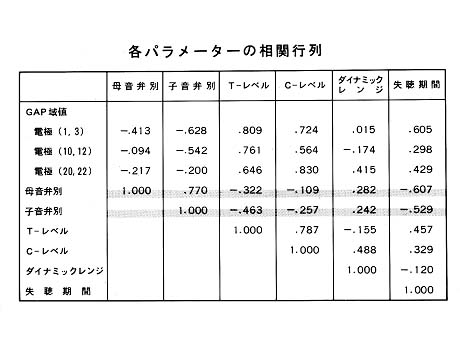

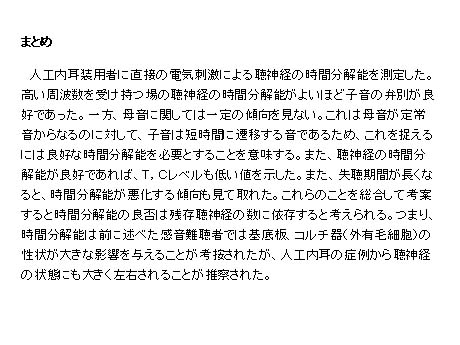

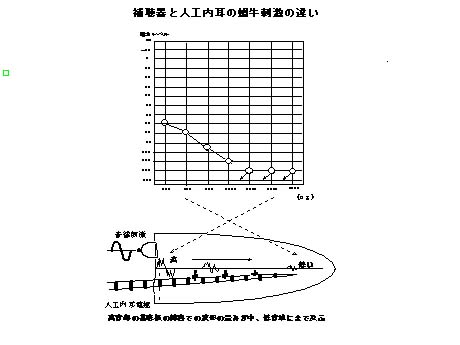

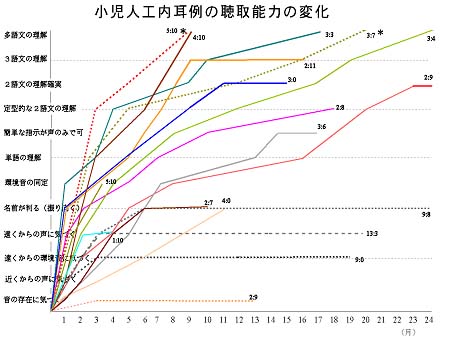

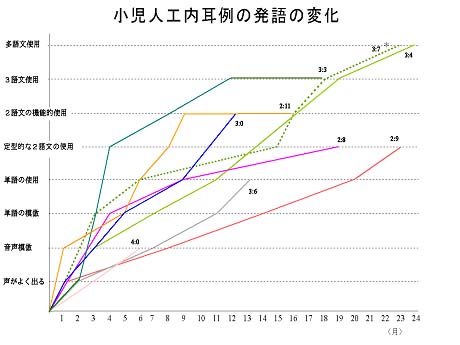

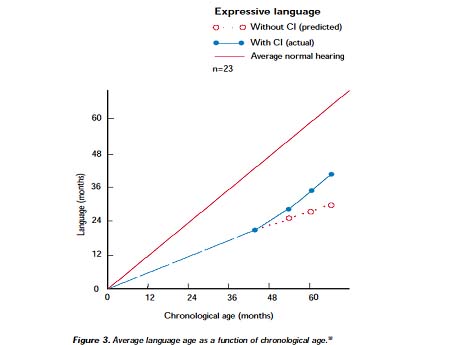

���m���Y�Ɩf�Չ�ِ��قX�K��R��c�� �l�H�����F�̉�|���C�|������k��u�� ���r�����҂̐l�H�������p���ʂ����߂�v�� �����l�H�����̌��ꔭ�B�ɂ��� �É����������a�@�@���@�@�@��  �{���͐l�H�����F�̉�A���C�x���̑���̍u����ɂ������ɂ�������A�L���������܂����B�F����A��̂��ƁA�l�H�����̂��Ɗ��ɂ悭������āA���߂āA���b������悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��̂ł����A�ꉞ�A�����Ɍf���܂����Q�̂��Ƃɂ��āA�ȒP�ɂ��b�����Ă��������܂��B�ǂ�����l�H�������悤�ɂ��Ă��A���t�̕������ɂ͗l�X�Ȍl��������̂͂Ȃ�ł��낤���Ƃ�����������l���Ă݂����Ǝv���܂�  ���ŋ��I�Ɏ��ۂ̐l�̎��̍\�������ꂩ��Q�C�R�����܂��B�ۖ��͂��̂悤�ɔ����ْ�����������Ȃ��Ă��܂��B�傫����9mm�O��ł��B�ۖ��ɂ͎��������������Ă��܂��B  ����͉�U�Ŏ��̍���������Ƃ���ŁA�E�����݂Ă��܂��B�ۖ��ƒ����o�Ɍq���鎨�ǂ��킩��܂��B ���̌ۖ����͂����ƁA  ���̂悤�ɂR�̎������������܂��B�����̍��͉��������ǂ��`���邽�߂̂��̂ł��B��ԉ��̃A�u�~���������̉t��U�������܂��B  �����̍\���������܂��B���ɂR�̗ւ������܂����A���ꂪ�̂̃o�����X���Ƃ锼�K�ǂł��B�E���Ɍ�����J�^�c�����̂悤�ȉ�]�������̂�嗋��ł��B嗋��̊ǂ͂Q�K���ĂɂȂ��Ă��āA���̂�����̂Ƃ���ɉ��̐U����d�C�ɕς���R���`�킪�̂����Ă��܂��B�A�u�~���̒�̈ʒu��嗋��̌`���悭�������Ă��������B�l�H�����͐��~�����̑O���������܂��B�܂��A�A�u�~���̒���𑖂�̂���ʐ_�o�ł��B�l�H�����Ŋ�ʂ��z������ǗႪ����܂����A嗋��̏㕔�̉�]����ʐ_�o�Ɛڂ��Ă��邽�߂ł��B  ���ǁA�������̎d�g�݂Ƃ��āA�����̒i�K���l���鎖���ł���̂ł����A��̕��͉��X�ɂ��āA�����ǂ̒��x�̑傫���̉��������邱�Ƃ��ł��邩�Ƃ����_�ɂقƂ�ǂ̊S�������Ă��܂��āA���̌�̔]���A��]�̑��݂�Y�ꂪ���ł��B�܂�A�������͌����̍ہA�����ȉ��ł����m�ł���A�悢���A����ɂ͌��t���悭�Ƃ�鎨�Ƃ����悤�ɍl�������ł��B�����̃e�[�}�͂������ł����A���ꂾ���ł͂Ȃ��̂ł���A�Ƃ������Ƃ����b�������킯�ł��B�]���́E�E�E�̖����������܂����A��]�́E�E�E�Ƃ����厖�Ȗ������ʂ����܂��B�����̂ЂƂł����Ă��A�t�����X��̎������]�Ɏ����Ȃ��l���t�����X����Ă������͂������ł��܂��A���̉������邱�Ƃ�����Ƃ����̂́A��]�̔������Ȃ����߂ł��B�p��̔����������͂����Ɣ������Ă������Ȃ̂ɂȂ�ǂ��������̂͗c�������ɏK�������p��̉��C�̌n�̎������]�ɏ������܂�Ă��Ȃ�����ł��B���̉��C�̏K���ɂ͗ՊE���������ď������܂łɊ������Ă��܂��܂��B�l�H��������V�W�̐��l�ɓ���̂͂����̒����̗v��������܂��B�܂��A�����̍��x��̕��͓����̓d�C�ϊ��킪���Ă��܂��B�������A���r���[�ɂ����Ă��܂��̂ŁA�������特�͂킩��̂ł����A���Ƃ̉��Ƃ͕ʂ̉��Ƃ��Ċ����Ă��邱�Ƃ������Ȃ�܂��B������c�ނ킯�ł��B�����͋ɂ߂ĕ��G�Ȕg�`�ł��̂ŁA�c�߂��ƂƂ��ĕ������Ƃ��ł��܂���B�������A���͌����ŗp���鏃���͒P���Ȉ��̋����������ł��̂Ł@�Ƃ������A�Ȃɂ�����A���Ƃ��Ă͊����܂��B����ɂ���ăI�[�W�I�O�����������̂ł����A���̌��ʁA����Hz�ʼn�db�������Ă���̂ŕ⒮�킪�g����͂����A�Ƃ��܂��A�l�H�����ɂ͑����A�ƌ������c�_�͕������Ă��鉹�̎������������̂Ȃ����f�ł��B�{���͂��̕ӂ�̂��b���������ł���Ǝv���܂��B  ��قǂ̕������̂��ꂼ��̒i�K�ł̏�Q�ł����Ȓi�K�ł̓���l�����܂����A�傫���Q�ɕ������܂��B�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E  �ł͌ꉹ����ɊW���钮�o�\�Ƃ��āA�������͌����ȊO�ɂǂ�Ȃ��̂��l�����邩�Ƃ������Ƃɂ��ďq�ׂ܂��B�q�g�̒��o�̍ł���Ȗ����́u���Ƃv�悷�邱�Ƃł��B��ʂɕ������̑P�������͏������͌����ɂ�钮�̓��x���i�������鉹�̑傫���j�ő�\����܂����A�K���������̓��x���ƌꉹ����\�͔�Ⴗ��킯�ł͂���܂���B�ꉹ�̒���ɂ̓X���C�h�Ɏ����悤�ȗl�X�ȕ������̔\�͂��֘A���Ă��܂��B�I�[�W�I�O�����ł͒��̓��x���i�傫���j�����݂Ȃ������g���I��\�A���ԕ���\���ɂ߂ďd�v�Ȓ��o�\�ł��B�{���͂���ɂ��Č������Ă݂܂����B  �܂��A�⒮����g����悤�Ȓ����x��҂ɂ��Ē��ׂ܂����B�Ώۂ͂P�P����V�T�܂ł̊�����҂T�P���A�P�O�Q���ł��B�����̐��i��A�����悻�A�����^�̒����x�������ΏۂƂ��A���̓�̌����͗l�X�ł��B �@�������ڂ͏������͌����A�ō��ꉹ���ēx�����A�S�������w�I�����Ȑ��A�M���b�v���m��l�����̂S��ł��B �������͌����̓I�|�W�I���|�^�i���I���j��p���A����͂��̂P�O�O�O�g���C�Q�O�O�O�g���A�S�O�O�O�g���C�W�O�O�O�g���̈�l����͑ΏۂƂ��܂����B �ō��ꉹ���ēx�͓��{���o��w��̒P���ߌ�\��p���đ��肵�Ă��܂��B ���g���I��\�̌����Ƃ��āA�S�������w�I�����Ȑ�(�ȉ��o�s�b�Ɨ���) �����߂܂����B���g���I�𐫂Ƃ����͕̂s�v�ȉ��A�G���̔r���\�͂ƍl���Ă�����Ă悢�Ǝv���܂��B����͂P�O�O�O�g���ɂ�����o�s�b�����߂܂����B��̓I�ɂ̓I�|�W�I���|�^����P�O�O�O�g���̒f��������l��T���a�̃��x���Ńv���|�u�g�|���Ƃ��ĕ������Ȃ���A�������̃I�|�W�I���|�^��p���ĂS�O�O�g������P�T�O�O�g���܂Ŏ������ŘA���I�Ƀ}�X�N���s���A�}�X�N�ɕK�v�ȃ��x�������L�I�|�W�I���|�^�ɋL�^���Ă��܂��B ���ԕ���\�̕]���̂��߂ɃM���b�v���m��l�������s�Ȃ��܂����B���ԕ���\�͑������̕ω��ւ̐_�o�̒Ǐ]���ɊW����Ǝv���Ă��������B���ꂪ�����ƈ��̉��̏����Ȃ�悭�����邯��ǂ��A���Ƃ͕s���ĂɂȂ��Ă��܂��Ȃǂ̌��ۂ��N����܂��B�P�O�O�g������W�O�O�O�g���܂ł̃u���|�h�o���h�m�C�Y��b�Ԓ��ɂR�O���������D����Q���������D�܂łQ���������D�Ԋu�ŕω�����������������u���A�ǂ̒��x�܂ł̒Z���������ɑ��āA�M���b�v�Ƃ��Ċ������邩���Ă��炢�܂����B�Ȃ��A���̕��@�ɂ�錒��l�̃M���b�v���m��l�͂Q���������D�ł��B�@�@�@  ���g���I�𐫂̌���l�̈��������܂��B�P�O�O�OH���ɋ}�s�Ȏ��g���I�𐫂������܂��B�P�O�O�O�g���Q�T���a�̉����Օ�����̂ɂT�O�O�g���ł͂W�O���a�̉������K�v�Ȃ̂ɑ��āA�P�T�O�O�g���̉��ł���ւ����悤�Ƃ���ƂP�P�O���a�̉��������邱�Ƃ������Ă��܂��B���̗�ł�1000Hz �t�߂ŋ����G���������Ă����Ȃ�悭���X��1000Hz�̉��������邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ������Ă��܂��B���̈����l�ł���A�T�O�OHz�A�S�O���a���x�̉��ł����X�̉����ٕʂł��Ȃ��Ȃ�܂��B�����āA��[�̊p�x���g����܂��B���̂o�s�b�̂������̉s�������g���I��\�̎w�W�ƂȂ�܂��B  �@��\�I�Ǘ�i�ϓ����銴�����j�F �@�ϓ����銴����Ǘ�ɂ����ď�L�̒��o�p�����[�^���ǂ��ϓ����邩���݂��B�Ǘ�͂T�R�Ώ����Ō����~�Ŕ�����������~�łƐf�f����A�������p����ɂ��Ǝv���钮�͕ϓ���F�߂�B���͈������A�y�тQ������̔�r�I���͉��P���̓�̎����ɂ��ꂼ�ꌟ�����s�Ȃ����B�������͂͂S���@�Ŋ������i�@�j�ɂ͂R�W���a�ł��������������i�A�j�ɂ͂U�P���a�ƂQ�R���a�̒��͈�l�̏㏸����ɒቹ����ɔF�߂Ă���i��i�j�B���̒��͈������ɂ͊��҂͐�������ĕ������ɂ����Ƒi���Ă���B���̎��A�M���b�v���m��l�͊������ɂ͂S�����ň������ɂ͂P�O�����ƕs�ǂł������B�o�s�b�̉s���͂��ꂼ��T�V�x�A�y�тP�O�W�x�̊p�x�Ǝ��g���I�𐫂̑傫�Ȓቺ��F�߂��i���i�j�B�����āA�ō��ꉹ���ēx�͂��ꂼ��W�O���a�łW�T������тP�O�O���a�łW�O���ƂȂ��Ă���B�����̌��ʂ���͒��͈������ɂ͂�����̌������ڂƂ��������Ă���̂ŁA�ꉹ���ēx�ɍł��e����^���鍀�ڂ͉����ɂ��āA�c�_�͂ł��Ȃ����A���Ȃ��Ƃ��A��l�㏸�Ɍ������������x����⏞���Ă��ō��ꉹ���ēx�͂ނ���ቺ���Ă���̂ŁA���E�h�l�X�ȊO�̗v���ł��鎞�ԕ���\�A���g���I��\�Ȃǂ̈������e�����Ă��邱�Ƃ����̗Ⴉ����\���f����B  �������͈�l�ƌꉹ���ēx�B�@ �@�����ɒ��̓��x���A�c���ɍō��ꉹ���ēx�������B�ǂ̎��g�����ꉹ���ēx�ɉe�����y�ڂ��Ղ�����m�邽�߂ɁA�P��Hz,�Q��Hz,�S��Hz,�W��Hz���ꂼ��̈�l�Ƃ̊֘A�Œ��ׂ��B������̎��g���ɂ����Ă���l�̏㏸�ƂƂ��Ɍꉹ���ēx�̒ቺ��F�߂邪�A�@1000Hz�A2000Hz�ł̕��̑��ւ������A�ꉹ����ɉe��������g���Ƃ�����B�����ŁA�e���g���łT�O���a�O��̒��͈�l�ɂ����閾�ēx�����Ă݂�Ƃǂ̎��g���ɂ����Ă��P�O�O������O���ɋ߂����̂܂ŁA���Ȃ�̃o���c�L�����邱�Ƃ�����B����́A�ꉹ�ٕʔ\���A�������͈�l�݂̂Ɉˑ�����̂ł��Ȃ����Ƃ������Ă���B�@�܂�A�������͌����ł͒����x��ɉ߂��Ȃ��Ă��A�ꉹ���ēx�Ɋւ��Ă͑傫�ȃo���c�L������̂ŁA�⒮��ɂ�钮�o�⏞���I�[�W�I�O�����̈�l����@�B�I�ɍs�Ȃ��Ă��ꉹ���ēx�܂ł̉��P������Ȃ��Ƃ����邱�Ƃ������Ă���B  ���g���I��\�Ɗe���g���̒��̓��x���B �@���ɁA���g���I��\�Ɗe���g���̒��̓��x���Ƃ̊֘A�ׂ��B�c����PTC�̊p�x�i���g���I�𐫂̉s���j�Ɖ����ɒ��̓��x���������B���̓��x������������ɂ�A������̎��g���ɂ����Ă����g���I�𐫂��������邱�Ƃ�������B����͂��̎w�W�Ƃ��ĂP�O�O�O�g���ł̂o�s�b���v�������̂œ��R�Ȃ���P�O�O�O�g���̏�����l�Ƃo�s�b�̉s���͗ǂ����ւ������B���g�����P�O�O�O�g����艓������ɂ�A���ւ������Ȃ��Ă��邪�A�W�O�O�O�g���ɂ����Ă��܂����͈�l�Ƃ͔�r�I�悢���ւ��ۂ���Ă���B �܂�A���g���I��\�͏������͈�l�Ɣ�r�I�ǂ����ւ������B�������Ȃ���A��͂�A50dB�O��̒����x�̓�ł����Ă��A�o�s�b�̊p�x���P�T�O�x�ȏ�Ƃ����S�����g���I�𐫂������ǗႪ�U������邱�Ƃ͒��ڂ���ėǂ��B�����̏Ǘ�ł͓��R�A�ꉹ���ēx���������Ƃ��\�z�����B  ���g���I��\�Ɗe���g���̒��̓��x���B �@���ɁA���g���I��\�Ɗe���g���̒��̓��x���Ƃ̊֘A�ׂ��B�c����PTC�̊p�x�i���g���I�𐫂̉s���j�Ɖ����ɒ��̓��x���������B���̓��x������������ɂ�A������̎��g���ɂ����Ă����g���I�𐫂��������邱�Ƃ�������B����͂��̎w�W�Ƃ��ĂP�O�O�O�g���ł̂o�s�b���v�������̂œ��R�Ȃ���P�O�O�O�g���̏�����l�Ƃo�s�b�̉s���͗ǂ����ւ������B���g�����P�O�O�O�g����艓������ɂ�A���ւ������Ȃ��Ă��邪�A�W�O�O�O�g���ɂ����Ă��܂����͈�l�Ƃ͔�r�I�悢���ւ��ۂ���Ă���B �܂�A���g���I��\�͏������͈�l�Ɣ�r�I�ǂ����ւ������B�������Ȃ���A��͂�A50dB�O��̒����x�̓�ł����Ă��A�o�s�b�̊p�x���P�T�O�x�ȏ�Ƃ����S�����g���I�𐫂������ǗႪ�U������邱�Ƃ͒��ڂ���ėǂ��B�����̏Ǘ�ł͓��R�A�ꉹ���ēx���������Ƃ��\�z�����B  ���ԕ���\�Ɗe���g���̒��̓��x�� ���ɁA�M���b�v���m��l�����ɂ�鎞�ԕ���\�Ɗe���g���̒��̓��x���Ƃ̊֘A�ׂ��B���g���I��\�̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA��͂�A�ǂ̎��g���ɂ����Ă����̓��x���̈�l�㏸�Ƌ��Ɏ��ԕ���\�������Ȃ�X����F�߂邪�A���̑��ւ͍������g���̂��̒��A�ǂ����ւ��������B�܂�A���ԕ���\�̒ቺ�͍������g���ɂ����钮�͒ቺ�Ɗ֘A���[�����Ƃ��������ꂽ�B�������A���̑��ւ̓x�����͎��g���I��\�̂���ɔ�ׂĒႢ�l���������B���ۂ̗Տ��ʂɂ����Ă͍����}�Č^�̊�����Ōꉹ���ēx�������A�⒮�푕�p�̃t�B�b�e�B���O�������͂��̌��ʂ��猩��悤�Ɏ��ԕ���\�̈��������̔w�i�ɂ�����̂Ǝv����B  �ō��ꉹ���ēx�Ǝ��ԕ���\�A���g���I�� �@ �c���ɍō��ꉹ���ēx���Ƃ��ĉ����̎��ԕ���\�A���g���I�𐫂Ƃǂ̂悤�Ɋ֘A���邩�������B���ԕ���\�Ɋւ��Ă͂��̒ቺ�Ƌ��ɒ��������ēx���ቺ���邱�Ƃ�����B����A���g���I��\�̈����͂��قǁA���ēx�ɉe�������A�܂��A���ւ��F�߂��Ȃ������B���̎����n����͌ꉹ���ēx�ɂ͎��ԕ���\�̕������g���I�𐫂��d�v�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ������A�����̌������h�������ōs��ꂽ���Ƃ��l�����ׂ��Ǝv����B�܂��A���ڂ��ׂ��͎��ԕ���\�ƌꉹ���ēx�̑��ւ��P�O�O�O�g���̏����ƌꉹ���ēx�Ƃ̑��ւ�荂���l�������Ă��邱�Ƃł���B�܂�A���ԕ���\�̕����A���Ƃ̕������Ɋւ��ď�����l���d�v�ł��邱�Ƃ����������B  ���ԕ���\�Ǝ��g���I�� �Ō�ɒ��o�ɂ����Ď��ԕ���\�Ǝ��g���I�𐫂��ǂ̂悤�Ȋ֘A���邩�ׂ��B��A�����͂قڐ����ł���A���g���I�𐫂̈����Ǝ��ԕ���\�̊ԂɂقƂ�NJ֘A���������Ƃ�����B��ʂɍH�w����Ŏ��g�����͂̍ہA���ԕ���\�Ǝ��g���I�𐫂͔���Ⴗ�邱�Ƃ��m���Ă��邪�A���o�n�ɂ����Ă͂��̂Q�̗v�f�͓Ɨ��������̂̂悤�Ɏv����B����͂Ƃ���Ȃ������A���o�n�ɂ����Ĕ\���I�ȕ������̒��ߋ@�\�i���S�H�j�����邱�Ƃ����������B  �@�Ώۂ͂Q�Q�̓d�ɑS�Ďg�p�\�Ȑl�H�������p�ҁA�W���ł���B�N��͂P�W�˂���U�T�˂܂ŁA���������͗l�X�ł���A�������Ԃ͂P�N������R�O�N�܂łƂȂ��Ă���B  ��Ȍ������ڂ͎��ԕ���\�̎w�W�Ƃ��ẴM���b�v���m��l�����ƌꉹ�̕�����茟���ł���B�������͂T�ꉹ�A�P�R�q���̐������ł݂��B���킹�āA�s�|���x���A�b�|���x���A�_�C�i�~�b�N�����W�A�������ԂƎ��ԕ���\�̊W�����������B  ���ԕ���\�̌����Ƃ��ā@�l�H�����̃n�[�h�E�F�A�\���͂��̂܂܂ŁA�\�t�g�E�F�A�I�ɃX�s�[�`�v���Z�b�T�[�𐧌䂵�A�h���p�x���P�O�O�O�g���ɍ��߁A�S�̂P�O�O�O�����̃o�[�X�g�̂����ꂩ�ɍŏ��P�����̖��h������������悤�ɂ����B���̏�Ŕ팱�҂ɉ��Ԗڂ̃o�[�X�g�ɖ������������������������B�����������Ȃ��ꍇ�A�M���b�v�i�������j�����A���肵������������ꂽ�M���b�v�̒��������ԕ���\�Ƃ����B  �����ɐ旧���A�h���̋��x���ǂ̂悤�ɃM���b�v���m��l�ɉe�����邩�ׂ��B�h���̋������傫���Ȃ�ɂ�A���m��l���傫���ω����āA�������Ȃ邱�Ƃ��킩�����B�����ō���A�팱�҂Ɉ�ԁA�����Ղ����̑傫���Ō��m��l�ׂ邱�ƂƂ����B�܂��A�h���d�ɂ̕��ʂ͍ł��������g�����������i�d�ɂP�C�R�j�A���ԁi�d�ɂP�O�C�P�Q�j�A�ł��Ⴂ�����i�d�ɂQ�O�C�Q�Q�j�̂R�J���Ƃ����B  ���ʁF �@���ԕ���\�͍ō�1.31ms���� 116.34ms�܂ł̕��L�����z���������B�܂蓯�����x��i�W�j�ł����Ă����̎c�������_�o�̔\�͂ɂ͑傫�ȍ�������B�@�ꉹ�ٕʂ͂R�U������P�O�O���܂łł���A�q���ٕʂ͂P�X������T�R���܂łł������B �q���ٕʂ̗ǍD�Ȃ��͔̂�r�I���ԕ���\���ǂ��悤�Ɏv���A�q���ٕʂ��Q�O���O��̕s�ǂ͂��͎̂��ԕ���\���ق�10ms�ȏ�ƈ�����ł������B�@����ɏڍׂɂ݂邽�߂����ɂ��A���v�w�I���������݂��B  �e�p�����[�^�̑��ւׂ��B�ꉹ�ٕʁA�q���ٕʂ͎������Ԃ������Ȃ�ƈ����B�q���ٕʂ́AT-���x�����Ⴂ�قǗǍD�ł���A�_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ̑��ւ͒Ⴂ�B ����ɁA�q���ٕʂ͍������g�������d�ɂ̎��ԕ���\�Ƃ悭���ւ���B����͉����h���ɂ����Ă��������g���̏�����l���Ⴂ�قǎ��ԕ���\���ǍD�ł��������ƂƊ֘A���ċ����[���B�܂�A�q���ٕʂɂ͂�荂�����g���̈�̎��ԕ���\���ۂ���Ă��邱�ƂƂ��̕����ɓK�ȐM���������邱�Ƃ��d�v�ł���B�܂��A�������Ԃ������Ȃ�ƍ������g���̈�̎��ԕ���\�������邱�Ƃ�����B�@�܂�A���̌��ʂ���͐l�H�����ł̕����������E������̂Ƃ��Ē��_�o�i���Z���_�o�߁j�̎c�����ł��d�v�ł���ƍl������B�������Ԃ������ƃ��Z���_�o�߂��n�߁A���_�o�̐��̌����𗈂����Ƃ͒m���Ă���B�܂��A���R�A�]���̃V�i�v�X��������o�H�̗��l������B�����́A�s�|���x�����㏸�����A����Ɏ��ԕ���\������������v���ƂȂ�B   �����Ł@���߂Đl�H�����ƕ⒮��̈Ⴂ���l���Ă݂�B �����̊�����҂ł͍������̏�Q�������B���̂��Ƃ�嗋��ɓ��Ă͂߂čl����Ƃ��Ȃ킿���̐i�s�g�̎n�܂镔������Q����Ă��邱�ƂɂȂ�B�܂�A�����ɍH�v�������ǎ��̉����h����⒮��ʼn������Ƃ��Ă��A������̊��̐i�s�g�̎n�܂�Ƃ���ł̐U�����傫���c�ނ̂ł���ȍ~�A���E�ቹ���̈�����Ƃ����̕����̊��̏�Ԃ��ǂ����̂ł����Ă��c�������`���Ȃ����ƂƂȂ�B���̂��Ƃ͂Ƃ���Ȃ������A���ԕ���\�̒ቺ�������炷��ł��邪�A��ʂɍ����}�Č^������Ōꉹ���ēx���������Ƃ̐����̈�ƂȂ�B����ɂ����ŖY��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂́A���ۂ͂��̂悤�ȏǗ�̏ꍇ�A�������͂����特�����グ�Ă����̍����ʼn����Ă��Ȃ��̂ł͂��邪�A�����g�͑S�̂��傫���U������̂Ō��ʂƂ��Ē��E�ቹ�̈�ł̊��̐U�������Ƃ��ĕ������ƂƂȂ邱�Ƃł���B����������ƗႦ�Ε⒮�푕�p�ɂ��A�����łS�O�O�O�g���A�P�P�O���a�̈�l�����p�łU�O���a�ɒቺ�����Ƃ��Ă�����͕K�������S�O�O�O�g���Ƃ��������������m�ł��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�Ⴂ���g���̈�Řc�����Ă���ƍl����ׂ��ł����āA���̌��ʂ������Ďq���̈�̍������g���������⒮�ł����ƍl����ׂ��ł͂Ȃ��B �@�l�H�������ቹ�O�p���݂̂̎c���̂��鍂�x������҂ɑ��ĕ⒮��ɔ�ׂėL���ł��闝�R�͂��̐}�Ɏ����悤�Ɋ��̐U���ɂ�炸�A���ڊ��t�߂̒��_�o�A���Z���_�o�߂ڂɎh�����邱�Ƃ��ł��邩��ł���B�܂�A���H�������͂قځA���̂܂܌`�ō������g���̈悩��Ⴂ���g���̈�܂Œ��ڂɐ_�o���h���ł��邱�ƂƂȂ�B�������g���̈�̐_�o���h���ł���Ύ��ԕ���\�̉��P�Ƌ��Ɏq���̒���̉��P���}��邱�ƂƂȂ�B  ���ɓ��@�Ōo��������V�W�̏����̂Q�N�Ԃ̒���\�͂̕ω��������B �c���͉��i�̒P�Ɂu���̑��݂ɋC�Â��v�����i�́u���ꕶ�̒��旝���v�܂ł̐����̓x�����������B�܂���O���t���̐����͎�p���̔N��������B�܂��A�u���v�͌�V�W�̏Ǘ�ł���B�Q�C�R�Α�Ŏ�p�����Ǘ�͏����ɐ������Ă����悻�A�P�N�����炢�łQ�ꕶ�̒��旝�����\�ƂȂ�B���̐L�ѕ��ɂ͌l�����傫�����i�S�F�P�O�A�S�P�O�����j�A�i�R�F�R�A�R�R�����j�̂悤�ɊT���ďp�O�c�����͂������ĕ⒮��̑��p��l����r�I�ǍD�ȉ��炩�̌`�ŕ⒮������p�ł��Ă����Ǘ�Ɋm���Ȑ������݂��邱�Ƃ��킩��B����A���̐}�̂X�Έȏ�̊w�����Ɏ�p�����R�Ǘ�i�X�F�W�A�P�R�F�R�A�X�F�O�j�ł͊����̒���A���邢�͖��O����������x�ɂƂǂ܂�A�����������Ȃ��B��V�W�̂T�F�P�O�Ǘ�ł͂T�P�O�������̒x���N��̎�p�ł����Ă����N�ő��ꕶ�̒���A�����������ɉ\�ɂȂ��Ă���B�Ȃ��A�܂���O���t���i�̂Q�F�X�Ǘ�i�Ǘ�P�U�A�Q�X�����j�͐��_���B�x�̂���d����Q���ł���A�����̕]���͍���ł������B ���ǁ@�Q�C�R�Α�Ɏ�p�����Ǘ�͂P�N�����x�Ōl���͂�����̂̂Q�ꕶ�̗�����x�܂ŒB����B����A�X�Έȍ~�̊w�����Ɏ�p�����Ǘ�͒���̐L�тɌ��E�������āA�����A���邢�͖��O����������x�Ɏ~�܂��Ă��邱�Ƃ��Ċm�F����A�w�����̐l�H�����̎��{�Ɋւ��Ă͏p�O�̐T�d�Ȑ������K�v�ł��낤�B  ���ɔ���Ɋւ��锭�B�̌o�߂̌��ʂ��������B�c���Ɂu�����o�n�߂�v����u�P��̎g�p�v�A�u���ꕶ�̎g�p�v�Ɣ���Ɋւ���w�W���Ƃ��ĂQ�N�Ԃ̕ω����݂��B�O���t�ɂ͔��B�̏��������낦�邽�߂ɏp�O�ɔ���̂Ȃ������Ǘ�݂̂��L�ڂ����B�܂�A�p�O�ɕ⒮����g�p���ĉ��炩�̔���݂̂��Ă����Ǘ�͍���̌������珜�����B�Ǘ�ɂ�������傫�����̂́A�T���ĕ������̔��B�ɔ�ׂĔ���̐L�т͊ɏ��ł���A�p��Q�N���x�ő��ꕶ�̎g�p���\�ƂȂ��Ă���B�����̔��B�̗l���͌������̓��c��������̉������ꔭ�B�ɗގ�������̂Ƃ�����B  ���ǁA��V�W�ł����Ă��l�H�����p��͌����̓��c�����̂т�悤�ɉ���������̂��n�߂邪�A���̏o���_�̒x��͂��̂܂c���Ȃ��琬�����邱�Ƃ������̂ŁA���̒x��̍��̏������Q�A�R�܂łɎ�p����������т��ǂ��ƍl������B�܂��A���C�Ɋւ��Ăِ͑���������̂��Ƃ̓��͂��傫���֗^���Ă���\��������̂ŁA���ꂢ�Ȕ����A���������҂��邽�߂ɂ��Q�ΑO��̑����̐l�H������p���]�܂����Ƃ�����B�@�@�@ |

�e���j���[�� |