|

| 沼津アルプス・徳倉山よりの富士山、宝永噴火口が正面に見える。 手前の山は愛鷹山(あしたかやま)。 |

富士山宝永噴火

|

| 沼津アルプス・徳倉山よりの富士山、宝永噴火口が正面に見える。 手前の山は愛鷹山(あしたかやま)。 |

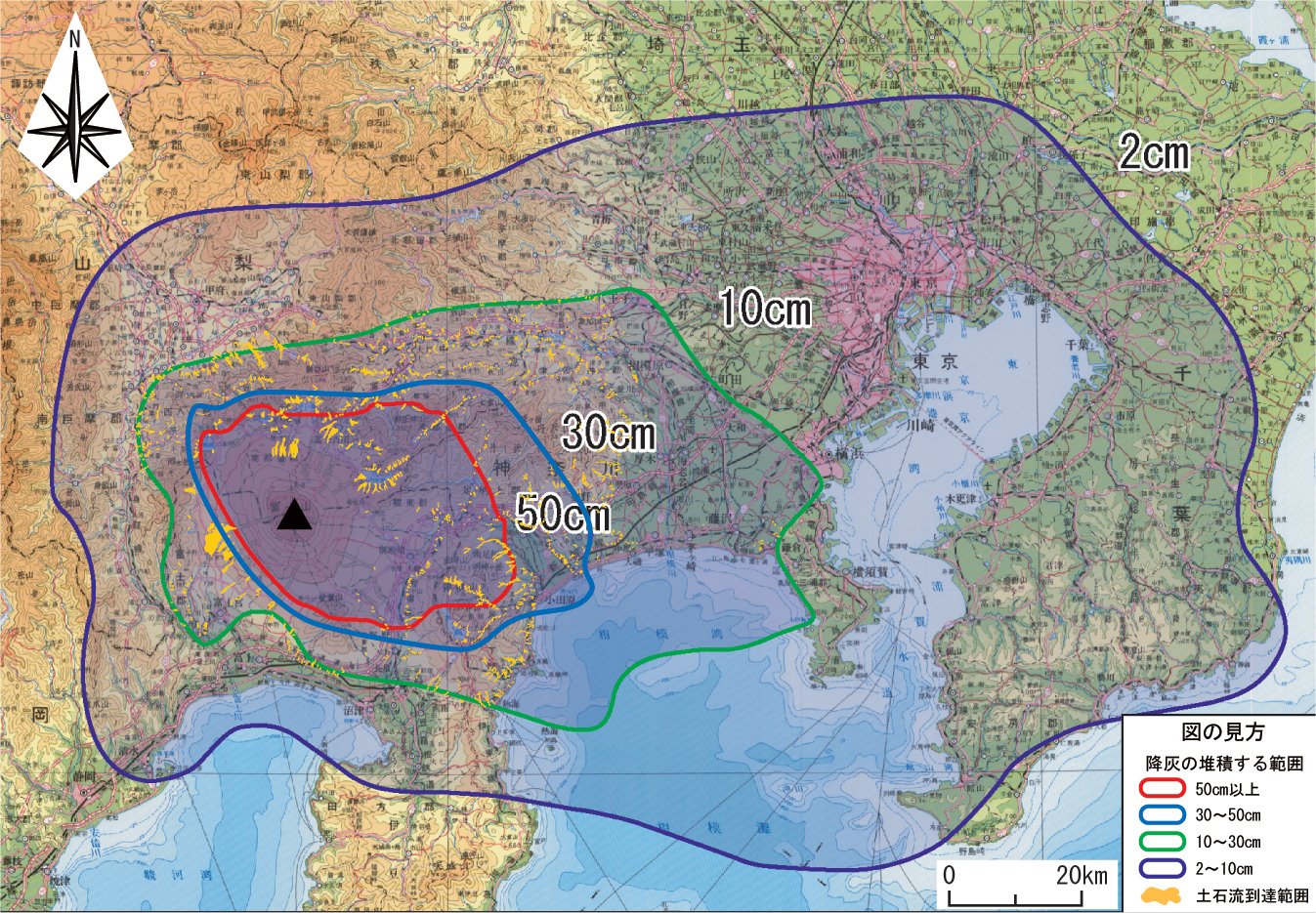

富士山噴火のタイプは、火砕物噴火、溶岩流噴火、及びこれらの混合型噴火で、少数であるが火砕流の発生も確認されている。約2200年前以降で最大の火砕物噴火が宝永噴火ですが、溶岩流や火砕流は発生しませんでした。また、最大の溶岩流噴火は貞観六年-七年(864-865)に起きた貞観噴火で、青木ヶ原溶岩が流出して富士五湖のうちの三湖(本栖湖・精進湖・西湖)が形成された。宝永噴火の降砂は富士山東麓の駿河御厨(みくり)地方、今日の小山町・御殿場市域がもっとも深かった。膨大な量の噴火砂は、富士山東麓や西丹沢山塊から流出する渓流を集めて大河となる酒匂(さかわ)川に流入し、下流部ではその川底を高く押し上げ、広大な扇状地足柄平野にくりかえし大洪水をもたらした。足柄地方は降砂の堆積50cm前後による第一次災害と洪水による第二次災害の複合一体的な大被害を受けたことになる。

「宝永の噴火」として知られる富士山の大爆発は、宝永四年(1707)十一月二十三日午前10時~11時ごろ、富士山頂(3776m)から東南斜面、海抜2700mの地点が新しい大噴火・爆発の火口となった。火口は長径1300m、短径1000m、深さは1000mに達した。大音響、地鳴りとともに火口直下に上昇したマグマがおよそ1km立方と推定される山体をえぐり取るように吹き飛ばし、真赤な炎が上がって、火山弾まじりの岩・砂を天高く噴き上げつづけた。噴火直後の数時間は、火山噴出物は白色だったが、その後は黒色のものに変わって、昼というのに東面の山麓の村々は闇夜のような状態に陥った。それは二十三日の夜をこえて翌日までつづいた。二十四日から二十五日にかけて、火山噴出物は蹴鞠の球ほど大きかった岩が次第に桃の実くらい小さくなり、やがて豆・麦粒大になり、噴火は五日目くらいからきれぎれになった。それにつれて昼間の明るさも少しずつもどってくるようになった。そして半月経った十二月八日、降砂はようやく終わった。

上空高く噴き上げられた火山噴出物は、その直後から冬の偏西風に乗って東方に運ばれた。噴火口から東へおよそ12kmほどのあたりに富士東麓奥の須走村(小山町)がある。須走口登山道の起点でもある。猛烈な灼熱の火山弾がこの須走村を最初に直撃した。他の家より格段大きな名主屋敷がまず炎上し、たちまち村の半分にあたる37軒が焼失した。火山噴出物は噴火がおさまるまでにおよそ3mの深さに達し、焼け残った39軒はみな埋没倒壊した。浅間神社入口の石の鳥居の上部横石の部分が、ようやく降砂上に顔を出すばかりであったと伝えられる。文字通りの全村壊滅である。

須走の東方の大御神(おおみか)村(小山町)は、これに次いで1.5m~2.0mほどの降砂に埋もれた。2mといえば軒先に達する高さである。砂の吹溜りになった場所であれば、完全に埋没するか平屋の屋根の上部だけがやっとのぞいているといった光景であろう。

大御神(おおみか)の東につづく中日向(なかひなた)・上野・湯船・柳など現在小山町に属する北部の山付の村々、また須走の南につづく水土野(みどの)・柴怒田(しばんた)・中畑(なかばた)・仁杉(ひとすぎ)など御殿場市西北部の村々は、1.0~1.5mの積砂となった。

小山町の東は神奈川県に接する。偏西風に乗った降砂は西丹沢の谷々や谷峨(やが)・山北村を襲い、さらに相模の足柄平野・小田原方面をも降砂で埋めつくし、秦野・藤沢・横浜方面にも降り積もった。山北村で60~70cm、千津島(せんづしま)(南足柄市)で60cm、秦野で40~50cm、藤沢で20~30cmに達し、江戸の町々にも及んだ。

災害地の大部分は、小田原藩領であり、藩主の大久保忠増(ただます)は、当時幕府の老中職にあった。噴火後時を移さず災害地を上地し幕領化し、救済・復興を幕府に委ねた。宝永五年閏一月七日、関東代官頭(関東郡代)伊那半左衛門忠順(ただのぶ)が、新たに幕領となった旧小田原藩領等の砂除川浚(すなよけかわざらい)奉行に任命され、被災地復興の総指揮官となった。伊奈氏は検地・新田開発・河川改修などをはじめとする地方(じかた)支配・土木技術を得意とし、代々関東郡代の職を世襲した。伊奈忠順の主任務は、噴火の降砂が流れ込んで氾濫して足柄平野に大洪水もたらした酒匂(さかわ)川の治水工事にあった。酒匂川は上流からの火山灰が流れ込んだため、堤防を改築しては決壊する事態が何度も繰り返された。

|

中野区の『古文書講座』で使用されたテキストより

| 宝永四丁亥(ひのとい) 降砂二付小田原江指上ケ候文言 小田原城主大久保加賀守様御時、宝永四丁亥十一月廿三日四ツ時(午前10時ごろ)より震働ひヽき(響き)すさましく、 地をくつかえす(覆す)程、雷のなること夥敷(おびただしく)、日ハ闇夜之星の光之ことく、人ハ不及申二(申すにおよばず)、 牛馬諸鳥生類之分(ぶん)立侍(たちまち)一命すたるかと肝を消シ候處ニ、駿州富士山焼出、石の降積ル事、地より六七寸(18cm~21cm)、 それより砂降事同十二月八日之朝迄十六日之内、昼夜共ニ降積り、初降之石共ニ富士山麓は壱丈四五尺(4.2m~4.5m)より 三四尺(0.9m~1.2m)迄、当郡中山家通は、三四尺(0.9m~1.2m)より弐尺七八寸(81cm~84cm)迄、 当村之砂深壱尺九寸(57cm)より弐尺一二寸(63cm~66cm)迄降積り、田畑野山一面之砂場ニ罷成迷惑仕候ニ付、 河村三ケ村(山北、岸、向原 相模国足柄郡河村郷)ニ而(て)、壱通之御注進状認、地方代官様江指上ケ申候文言 |

(口語訳) 小田原の御城主が大久保加賀守様の時、宝永四年十一月二十三日四ツ時(午前10時ごろ)より、大地がひっくりかえるかと思われるようなすさましいい地震と共に富士山が噴火を始めた。 それから数日間は噴煙の中で雷は鳴り続け、昼間だというのに曇った夜のように暗く、人は勿論のこと、牛馬や鳥やその他の生類などは、たちどころに命が絶えるかと、肝を冷やしていた。 噴火が始まって以来十二月八日の朝まで十六日間も、砂は昼夜休みなく降り続いた。最初降った小石をも含めて降砂の深さを測って見ると、深いところで一丈四、五尺、浅いところででも三、四尺あった。足柄上郡の中山通りは三、四尺ないし二尺一、二寸であった。田畑、野山一面が砂場と化して、百姓共がたいへん困っているので河村三ケ村にて一通の御注進状をしたためて、地方御代官様(大西覚之右衛門、青木仁右衛門)へさし出すことにした。 |

(注進状の要約) 去る十一月二十三日の地震と共に富士山が噴火して以来、石や砂が大量に降って田畑を埋め尽くしてしまったので、麦及び種物類は全滅してしまいました。砂が降る最中も各村々で砂を掃きのけようとしましたが、とても掃きのけることのできる量ではございませんでした。現在の様子だと田畑の開発を自力ですることはできません。 いままでは、年貢は、お米で収め、不足分は山で取れた萱(かや)や薪(たきぎ)などを里へ持って行って売ってお金に替えて上納金として収めておりましたが、この度の降砂のため山へ入る道もなくなりました。また砂に埋もれた田畑なぞ売買することもできないから、働きたくても働くことができなくなりました。山に近い者の家は砂の下に埋まり、住むところはなく、呑み水も無い有様でございます。ほんとうに人も馬も困り果てています。このような状態ですから扶役(ふえき)もできかねます。どうぞお推察ください。従来、漆(うるし)を上納していましたが、それも上納できなくなりました。しようがないから他領で働く口があれば、村の者そっちへ口減らしのために出してやろうと思っています。このことも、おゆるしくださるようにお願い申し上げます。また、当地方の畑は今年の夏の間に何度が御注進申し上げたように病害虫が発生したので、ほとんど雑穀の収穫はなく、取れたものは菜と大根ばかりですので、間もなく農民は飢えに苦しむことになるでしょう。右のように村々はたいへん困窮しております。この度、被災地を御見分いただきましたとおり、今日も尚、砂は降り続いていて、さっぱり止む様子はありません、降砂はいよいよその厚さを増して行くものと思われますので、今後も叉御見分にお出で下さるようにお願い申し上げます。 |

宝永噴火の時の江戸の様子が新井白石の「折りたく柴の記」に記されている。

| 宝永四年十一月二十三日午後参るべき由を仰せ下さる。よべ地震(ちふる)ひ、此日午(うま)の時雷の声す。家を出るに及びて、雪のふり下るがごとくなるをよく見るに、白灰の下れる也。西南の方を望むに、黒き雲起こりて、雷の光しきりにす。西城(西ノ丸)に参りつきしにおよびては、白灰地を埋みて、草木もまた皆白くなりぬ。此日は大城(本丸)に参らせ給ひ、未の半に還らせ給ひ、此日吉保朝臣の男、二人叙爵のありし故なり。やがて御前に参るに、天甚だ暗かりければ、燭(しょく)を挙(あげ)て講に侍る。戌(いぬ)の時ばかりに、灰下る事はやみしかど、或は地鳴り、或は地震(ちふる)ふ事は絶ず。二十五日に、また天暗くして、雷の震するごとくなる声し、夜に入りぬれば、灰また下る事甚し。「此日富士山火出て焼ぬるによりて」という事は聞えたりき。これよりのち、黒灰下る事やまずして、十二月の初におよび、九日の夜に至て雪降りぬ。此ほど世の人咳嗽(がいそう)をうれへずといふものあらず。かくて年明けぬれば、戊子(つちのえね)(宝永五年)正月元旦、大雨よのつねならず。閏(うるう)正月七日、去年富士山のやけしによりて、ほとりの国々の地埋みし灰砂を除(はら)はるべき役を諸国に充らる。武相駿三州の地のため也。百石の地より黄金二両を献らすべしと也。 |

(口語訳) 宝永四年十一月二十三日、午後、(甲府藩主徳川綱豊、のちの六代将軍家宣より)参上せよと仰せがあった。昨夜、地震があり、この日の正午ごろ、雷が鳴った。家を出るとき、雪が降っているように見えるので、よく見ると、白い灰が降っているのである。西南の方を見ると、黒雲がわき起こり、雷の光がしきりにした。西ノ丸にたどりつくと、白い灰が地をおおい、草木もまたみな白くなった。この日、殿は本丸に出られ、午後二時ごろに帰られ(この日柳沢吉保殿の子息二人が位を授かったからである)、やがて御前に参上すると、空がはなはだしく暗いので、明かりをつけて進講をした。午後八時ごろに、灰の降るのはやんだが、大地が鳴動したり、あるいは震えることがやまなかった。二十五日にまた空が暗くなって、雷の鳴るような音がし、夜になると、灰がまたひどく降った。「この日、富士山が噴火して、焼けたためだ」ということが伝わった。その後、黒い灰の降ることがやまず、十二月の初め、九日の夜になって雪が降った。このころ、世間の人で咳になやまされない者はなかった。このようにして年が明けると、宝永五年正月元旦、異常な大雨であった。閏の正月七日、去年富士山の噴火によって、この付近の国ぐにの土地をうずめた灰や砂を取り除くための課役を、諸国に割り当てられた(武蔵・相模・駿河の三国の土地のためである。百石の土地につき金二両ずつ献上すべしということである)。 |

| 天応元年(781) | 続日本紀の七月六日に「山麓降灰し、木の葉枯る」とある。 |

| 延暦19年(800) | 日本機略に「山頂の大噴火が荒れ狂い川の水を紅色とした」とある。 |

| 延暦21年(802) | 延暦噴火。山頂より火山弾・火山灰。東斜面の小富士誕生。 |

| 貞観6年-7年(864-865) | 貞観噴火。日本三代実録に記録がある。北斜面の長尾山からの溶岩により青木ヶ原樹海が形成される。 |

| 承平7年(937) | 北斜面より。 鷹丸尾溶岩流・檜丸尾溶岩流は川をせき止めて山中湖を誕生させた。 |

| 長保元年(999) | 本朝世紀に「不宇御山、焚く」とある。 |

| 長元6年(1033) | 日本紀略に「富士山噴火、峰より起り、山脚に至る」とある。大沢崩への溶岩流が発生。 |

| 永保3年(1083) | 扶桑略記に「富士山燃焼」とある。 |

| 永正8年(1511) | 妙法寺旧記に「窯岩燃ゆ」とある。 |

| 宝永4年(1707) | 宝永噴火。 |

| 貞觀六年五月廿五日庚戌、駿河國言、富士郡正三位淺間大神大山火、其勢甚熾、燒山方一二許里、光炎髙廿許丈、大有聲如雷、地震三度、歴十餘日、火猶不滅、焦岩崩嶺、沙石如雨、煙雲鬱蒸、人不得近、大山西北、有本栖水海、所燒岩石、流埋海中、遠卅許里、廣三四許里、髙二三許丈、火焔遂屬甲斐國堺。 貞觀六年七月十七日辛丑、甲斐國言、駿河國富士大山、忽有暴火、燒碎崗巒、草木焦熱、土鑠石流、埋八代郡本栖并剗兩水海、水熱如湯、魚鼈皆死、百姓居宅、與海共埋、或有宅無人、其數難記、兩海以東、亦有水海、名曰河口海、火焔赴向河口海、本栖剗等海、未燒埋之前、地大震動、雷電暴雨、雲霧晦冥、山野難辨、然後有此災異焉。 |

(口語訳) 貞観六年(864)5月25日、駿河の国司がいうには、富士郡の正三位浅間大神大山(富士山)が噴火し、その勢いははなはださかんで1-2里(和銅制の1里は約650m)四方の山が焼けた。光る炎は高さ20丈ばかり、雷がおき地震が三度あった。10日たっても火が消えることなく岩をこがし峰を崩し、砂や石が雨のように降ってきて、噴煙が立ちこめて人は近づくことができない。大山(富士山)の西北に本栖湖に焼け石(溶岩流)が流れ込み湖面を埋めた。焼け石の長さは30里ほど(19km)、広さ3、4里ほど(2km)、高さ2、3丈ほど(6-9m)。火炎は甲斐国との境に達した。 貞観六年7月17日、甲斐の国司がいうには、駿河国の富士山が大爆発した。峰を焼き砕き、草木を焦がし、土や石くれが流れて八代郡の本栖湖と剗(せ)の海を埋めた。湖水は湯のように熱くなり、魚や亀はみな死にました。人々の住居は湖と共に埋まり、無人となった家もあり、それらの数は数えることができません。この二つの湖の東にもう一つ湖があり河口湖といい、火は河口湖の方に向かっています。本栖湖と剗(せ)の海の湖面が埋まる前に大きな地震があり、雷をともなった大雨があり、雲や霧が立ち込めて暗闇に包まれ、野山の区別がつかなくなった。それからこのような災害がおきました。 |

大地震と大噴火との間に関連があったことは、多くの専門家の間でも広く信じられている。800年以降巨大地震が繰り返し発生しているが、50日程度の短い期間で富士山が噴火した例は宝永噴火しか確認されておらず、地震と噴火の因果関係は解明できていない。元禄地震から宝永噴火までを一連の地殻変動ととしてとらえている研究者もいるが、地震が100年から150年間隔で発生しているが、富士山噴火の間隔にはそのような規則性が認められていないことから、現段階で地震と噴火の因果関係は不明確であるといえる。

| 元禄地震(マグチュード8.0~8.2) | 宝永噴火の4年前 | 元禄十六年十一月二十三日(1703年12月31日)午前2時ごろ、房総半島の南方約20km沖を震源として相模トラフ沿いに発生、南関東に大被害をもたらした。震源地から相模湾内を北西に相模トラフという断層が走っている。小田原はその延長上にあるので被害が大きかった。 津波が、犬吠崎から下田に至る関東沿岸を直撃した。 |

| 宝永地震(マグニチュード8.4) | 宝永噴火の49日前 | 宝永四年十月四日(1707年10月28日)午後2時ごろ、震源が東海・南海・西海道を中心に、広く日本列島を襲った。 南海トラフの地震史上最大の宝永地震は甲斐信濃・北陸・畿内・山陰・山陽に及び、津波はわづか1時間後から襲来して房総から九州に及んだ。 この地震はまず東海沖で発生し、ほとんど同時に南海沖でも連鎖的に発生したとする見方がある。 |

|

||

|

| 富士山宝永大爆発 | 永原慶二 | 集英社新書 |

| 折りたく柴の記 | 新井白石 桑原武夫訳 | 中央公論新社 |

| 折りたく柴の記 | 新井白石 松村明校注 | 岩波文庫 |

| 江戸の自然災害 | 野中和夫 | 同成社 |

| 大地震 古記録に学ぶ | 宇佐美龍夫 | 吉川弘文館 |

| 関東郡代の終焉 | 九野啓祐 | 講談社出版サービスセンター |

| 怒る富士 | 新田次郎 | 文春文庫 |

| 富士山噴火の歴史 | 都司嘉宣 | 築地書館 |