紀元前三、四世紀ごろ、中国大陸では大戦乱(春秋戦国時代)の時期で、多くの人々が韓半島に入り込み、トコロテン式に半島にいた稲作民の多くが、列島に渡

り新天地を開拓した。『記紀』は征服者の首長を天つ神、先に定着していた稲作民を国つ神と呼んでいます。稲作民にとって豊富な水と温暖な日本列島はたいへ

ん魅力があり、騎馬民族にとって生産性の高い稲作民社会はよい狩り場でした。列島の原住民(縄文人)は居住地域によって蝦夷(えみし)、土蜘蛛、国巣(く

ず)などとも呼ばれていた。南方系の農民社会が成熟した段階に北方系の騎馬民が登場した半島・列島はただちに国づくりがはじまりました。ただし、新天地で

王になることは、だれにでもできることではありません。先着勢力を圧倒する武力と、それなりの出自を持っていたのです。

紀元前三、四世紀ごろ、中国大陸では大戦乱(春秋戦国時代)の時期で、多くの人々が韓半島に入り込み、トコロテン式に半島にいた稲作民の多くが、列島に渡

り新天地を開拓した。『記紀』は征服者の首長を天つ神、先に定着していた稲作民を国つ神と呼んでいます。稲作民にとって豊富な水と温暖な日本列島はたいへ

ん魅力があり、騎馬民族にとって生産性の高い稲作民社会はよい狩り場でした。列島の原住民(縄文人)は居住地域によって蝦夷(えみし)、土蜘蛛、国巣(く

ず)などとも呼ばれていた。南方系の農民社会が成熟した段階に北方系の騎馬民が登場した半島・列島はただちに国づくりがはじまりました。ただし、新天地で

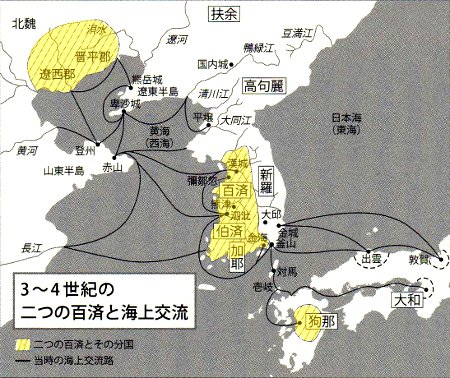

王になることは、だれにでもできることではありません。先着勢力を圧倒する武力と、それなりの出自を持っていたのです。九州西北部の肥(火)の国すなわち熊本あたりを中心とするのは百済系の狗奴(くな)勢力になり、九州北部は加耶(かや)系が勢力圏を構築しました。加耶 (かや)系の勢力圏のうちもっとも知られているのが邪馬台国です。出雲は主に新羅系の勢力圏を形成しました。出雲には、最初に定着したのが新羅系、その 後、百済(扶余)系のスサノオの征服があり、さらにその後、加耶の高天原の勢力によるオオクニヌシの国譲りがあったと思われる。彼ら、開拓者は同郷同士で 集まって分国をつくり、新天地日本列島で勢力の拡張をします。それぞれ半島内の本国と交易などを通じて緊密な関係を保ち、また本国のほうでも列島内の分国 勢力を後援しました。分国は、本国の戦争にも参加し、場合によってはそれらのために代理戦争をしました。列島に渡った集団が農民社会を征服していくうち に、韓半島に残していた本拠地勢力が弱体化することもありました。その好例が、半島の南端中央部にあった加耶です。

加耶は滅びる瞬間まで小さな国の連合体を維持した勢力でした。とはいうものの、新羅と百済の侵略を受けながらも結局は、一つの国家を形成することができ ませんでした。連合体を統一するより、むしろ新天地日本に進出するほうがずっと魅力的に思えたに違いありません。結局加耶は地勢的にも恵まれ、かなり早い 時期から日本列島に分国を樹立していったのです。加耶系が第一期の天皇家を樹立している。その始祖・崇神(すじん)は畿内に定着して、間もなく、騎馬民族 の習性どおり、四道将軍を各地に派遣し征服事業を進めます。

百済に関する一般的なイメージは、高句麗から分かれた小さな国で、漢江(ハンカン)流域に建国し、北は高句麗、東は新羅から攻撃され、ついに滅びた国と いう程度のものではないでしょうか。事実その都城は、漢城(ハンソン)から熊津(ウンジン)そして最後に泗泚(サビ)(扶余(プヨ))と南へ南へと押され ながら、ついに660年に新羅・唐連合軍の挟み撃ちで陥落し、その一部が日本に渡って来たのですから、弱々しい印象を与えます。しかし、百済を「くだら」 つまりカラ語のクンナラ(大きい国)と読むことからしても、日本は百済を大国または本国と見なしていたことを示唆します。中国の史書に表れた記事だけで も、百済王は一時期新羅王を任命し、一方ではまた、日本列島と遼東半島の西部地域(遼西)に分国を持ち、中国大陸沿岸を股にかけ活発な海上活動もしていま した。中国の北魏とも戦い、大国唐にすら反抗しているのです。百済は高句麗王・朱蒙(シュモン)の息子沸流(ピリュウ)と温祚(オンチョ)の二人は、腹違 いの兄が太子になるや、身の危険を感じ、十人の家臣を率いて南下する。弟の温祚(オンチョ)はソウルに近い漢江(ハンカン)の河南に国を建て、兄の沸流 (ピリュウ)は、仁川の近くの彌鄒忽(ミチュホル)に国を建てた。弟の温祚(オンチョ)の部下の数が十人だったので、最初は国の名前は十済と名乗った。河 南の地は肥沃で日増しに栄え、百済と代えるほど大きく成長させた。熊津(ウンジン)には兄の沸流(ピリュウ)が建てたもう一つの百済が存在していたと考え られる。『日本書紀』の記事に、漢江(ハンカン)流域の百済本拠地が高句麗によって陥落(475年)、そして熊津(ウンジン)に移った際、倭王雄略はその 地、久麻那利(くむなり)(熊津)の地を百済の文周王に与えた記録があります(雄略21年春3月)。これは日本に渡った熊津百済系の勢力がその地を支配し ていたことを示すものと考えられる。中国史書に伯済と記録されている。伯は百とは同じ音ですが、意味に違いがあり、伯は歳上の親族、つまり兄です。それ は、兄の国伯済と弟の国百済という二つの国があったことを表しています。大陸の遼西にあった百済は、海上活動を主力にした熊津の沸流(ピリュウ)百済とし か考えられない。さらに、彼らは、遼西だけではなく、日本列島にも分国を持って活動していた。

鴨緑江北岸にある集安に高句麗・広開土大王の碑文があります。この碑文は、もともと大王の栄光を称えるためのものですが、四世紀末から五世紀初頭にわたる東北アジア情勢に関する重要な情報が含まれています。特に問題にされるのは次の部分です。

鴨緑江北岸にある集安に高句麗・広開土大王の碑文があります。この碑文は、もともと大王の栄光を称えるためのものですが、四世紀末から五世紀初頭にわたる東北アジア情勢に関する重要な情報が含まれています。特に問題にされるのは次の部分です。