|

|

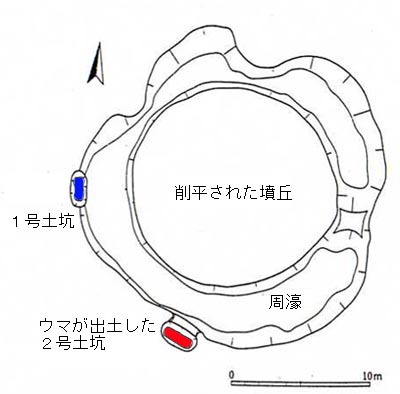

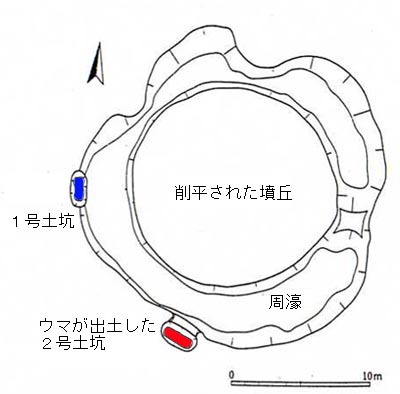

| 佐倉市の大作(おおさく)古墳群 第31号墳(円墳) ウマが埋められていた2号土坑と比較すると1号土坑の深さは半分もない。殉殺された人が葬られたと思われるが、現在の考古学の技術では証明できない。 |

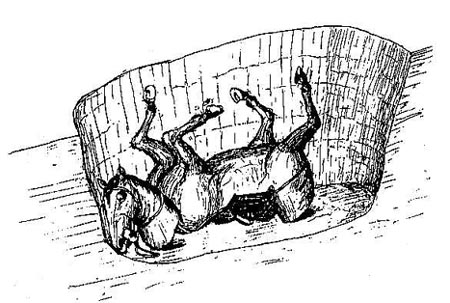

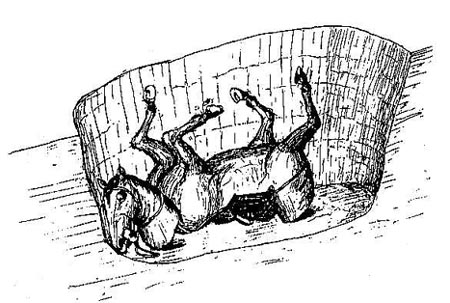

ウマの殉殺復元図 ウマは古墳のかたわらで首を切られ、まず胴体が逆さまに土坑に落としこまれ、続いて頭部が臀部あたりに置かれた後に埋め込まれた。 |

環境考古学への招待 発掘からわかる食・トイレ・戦争 松井章著

考古学、文献史学、動物学、生化学、昆虫学、寄生虫学などの研究者が共同で同じ資料に取り組み、過去の人間がどのような環境のもとで、どのような技術をもって生活していたかを解明するのが「環境考古学」という分野です。骨や木片、さらに種子や花粉などの自然遺物や、廃土として捨てられている土壌にこそ、それぞれの時代の人々の生活の情報が詰まっている。

考古学、文献史学、動物学、生化学、昆虫学、寄生虫学などの研究者が共同で同じ資料に取り組み、過去の人間がどのような環境のもとで、どのような技術をもって生活していたかを解明するのが「環境考古学」という分野です。骨や木片、さらに種子や花粉などの自然遺物や、廃土として捨てられている土壌にこそ、それぞれの時代の人々の生活の情報が詰まっている。 |

|

| 佐倉市の大作(おおさく)古墳群 第31号墳(円墳) ウマが埋められていた2号土坑と比較すると1号土坑の深さは半分もない。殉殺された人が葬られたと思われるが、現在の考古学の技術では証明できない。 |

ウマの殉殺復元図 ウマは古墳のかたわらで首を切られ、まず胴体が逆さまに土坑に落としこまれ、続いて頭部が臀部あたりに置かれた後に埋め込まれた。 |