グローバル経済の転換点「アリとキリギリス」で読み解く世界・アジア・日本 中井浩之著

本書の副題はイソップ寓話の「アリとキリギリス」からとったものであるが、この寓話では、アリとキリギリスの間には特段の経済関係はない。しかし、ここでは、両者がそれぞれ経済活動の主体であり、取引関係があると仮定して考えてみよう。アリは夏の間一生懸命働いて、生産した物の一部をキリギリスに販売する。一方、キリギリスはアリが生産した物を購入して消費し、その代金としてアリに音楽を聞かせるか、ないしはアリに借金をする。この仮定の下でも夏の間はとくに問題は起きない。しかし、冬が来ると、アリの方は、生産した物の一部をキリギリスに売ったまではよかったのだが、代金として受け取り、越冬のために蓄えていたのはキリギリスの借用証書であった。キリギリスが弱った結果、その価値が怪しくなったことに気づいて、愕然とする。キリギリスに音楽を演奏してもらおうにも、寒さで弱っていてそれどころではない。加えて、冬が終わって暖かくなり、再びアリが物を生産したところで、キリギリスにはもうそれを買う余裕はなさそうである。一方、キリギリスは、音楽を演奏する余裕もなければ、この先再びアリがどこまで自分の借用証書を受け入れてくれるか定かではない。

本書の副題はイソップ寓話の「アリとキリギリス」からとったものであるが、この寓話では、アリとキリギリスの間には特段の経済関係はない。しかし、ここでは、両者がそれぞれ経済活動の主体であり、取引関係があると仮定して考えてみよう。アリは夏の間一生懸命働いて、生産した物の一部をキリギリスに販売する。一方、キリギリスはアリが生産した物を購入して消費し、その代金としてアリに音楽を聞かせるか、ないしはアリに借金をする。この仮定の下でも夏の間はとくに問題は起きない。しかし、冬が来ると、アリの方は、生産した物の一部をキリギリスに売ったまではよかったのだが、代金として受け取り、越冬のために蓄えていたのはキリギリスの借用証書であった。キリギリスが弱った結果、その価値が怪しくなったことに気づいて、愕然とする。キリギリスに音楽を演奏してもらおうにも、寒さで弱っていてそれどころではない。加えて、冬が終わって暖かくなり、再びアリが物を生産したところで、キリギリスにはもうそれを買う余裕はなさそうである。一方、キリギリスは、音楽を演奏する余裕もなければ、この先再びアリがどこまで自分の借用証書を受け入れてくれるか定かではない。

今回の世界的な金融・経済危機の展開は、経済学的に拡張したアリとキリギリスの寓話のとおりである。アリは中国、日本など輸出主導で経済成長を維持してきた国・地域、キリギリスは米国など内需主導で経済成長を維持してきた国にたとえられる。夏には好景気、冬には不景気である。音楽は住宅価格などの資産価格バブルとも見なせるし、世界各国がとってきた市場重視型の経済政策とも見なせよう。キリギリスの借用書は、おもに米ドルで運用されているアリ諸国の外貨準備高にあたる。そして、このようなアリとキリギリスの相互依存の構図を支えてきたのが、世界経済のグローバル化である。世界的に国家間、企業間の経済的な結びつきが強くなり、財・サービスの貿易や金融取引が拡大した結果、アリとキリギリスの間の金融・経済取引が容易になった。そして、グローバル化の進展の中で、アリはますますアリに、キリギリスはますますキリギリスになった。しかし、経済学的には、過剰消費で貯蓄不足であり、アリの生産物に依存しすぎたキリギリスの生活は維持可能なものではなかったし、逆にアリは過剰貯蓄で、共に均衡を欠いていた。その結果、グローバル化の下で続いてきたアリとキリギリスの共存関係は、キリギリスにおける資産価格バブルの破綻をきっかけに崩れてしまったのである。

|

| 世界 |

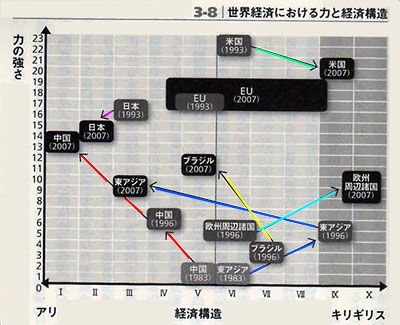

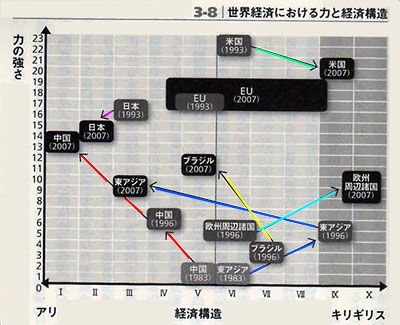

世界経済がグローバル化した結果、世界経済のにおける力の格差の縮小が進行すると共に、アリとキリギリスの分化の拡大など、各国の経済構造の多様化がさらに進んだ。経済構造の分化と経済力の格差の縮小が進行した結果、世界経済のさまざまなルールを決めることが今後ますます難しくなる。ルールを決めるにあたって、最も強力なプレーヤーである米国やその次に強力なEU、日本などの発言力が低下し、ルールの決定に参与する国の数が増えるということでもある。加えて、経済構造の多様化が進んだことは、さまざまな利害関係をもつ各国が受け入れられるように世界経済のルールを決めることは、今後ますます難しくなる。発展途上国、とくに経済構造がアリ型で人口の多い大国の相対的な経済的優位性が今後高まり、その経済力が強くなっていく。これら諸国も今回の金融・経済危機で輸出の減少による景気後退に直面しているが、国内の金融システムや内需は比較的健全である。 |

| 米国 |

生産、金融の両面で占めていた圧倒的な優位はやや低下傾向にあるとはいえ、依然として主導的な地位を占める。ただし、最近の危機の震源地であり、その影響は深刻である。 |

| 欧州諸国 |

生産面での地位は相対的に低下しているが、ユーロや経済統合を梃子に、金融面だけは地位が向上している。しかし、今回の金融・経済危機で経済統合に限界があることが露呈した上、危機の影響も深刻である。EU内部では加盟国間の経済構造の分化が拡大し、分布が横に長くなった。 |

| 発展途上国 |

中国を中心に、生産、金融の両面で地位が向上。危機の影響で外需は落ち込んでいるが、内需は比較的堅調である。中国は、輸出主導の工業化が成功した結果、日本よりもさらにアリになると共に、経済力でも日本に迫る状況になった。東アジア諸国は、1990年代前半の投資ブームから経済がキリギリス化して危機を招いたものの、危機以降は経済が急速にアリ化し、経済力も向上した。 |

| 日本 |

「失われた15年」の間に経済のアリ化が進む一方、その経済の優位性は低下し、経済力も大きく低下したと見られる。 |

「失われた十五年」の停滞を経て、日本がもはや東アジアで唯一最大の経済大国ではなくなったという事実をまず冷静に認識し、その上で、主体的に構造改革に取り込むと共に東アジアの中での共生を図るしか、日本の進む道はないように思われる。

1998年の金融危機以降の日本の金融システムの改革に見ても、金融庁の分離、金融監督法規の強化、都市銀行間の合併推進など、いずれも当事者が事前に準備して計画的に進めたというよりは、その時々の必要に迫られて実施された改革という感がある。小泉政権における行政改革同様で、その最大の成果ともいえる財政支出の削減も、財政の維持可能性が危ぶまれた結果としてやむをえない選択であった。一方、中国では、2008年秋以降、世界経済が減速する中でも「和諧社会」の実現(輸出主導の急速な経済発展に伴い、経済格差や環境問題が深刻化する中、経済政策の方向性を成長促進から安定重視に切り替える)という政策目標の実現に向けた積極的な政策対応を進めることにより、その経済の減速をかなり限定することに成功している。しかし、現在の日本では、構造改革を必要とする分野が山積する中、主体的な構造改革への取り組みやその意欲が欠如しているように見受けられる。この点の差が、経済成長実績の差に表れている。

2008年秋以降急速に拡大した金融・経済危機の中で、日本政府が東アジア諸国・地域に対して現在とっている政策アプローチは、残念ながら「慈善的・大国主義的アプローチ」の域を脱していないように見受けられる。日本が東アジア最大の経済大国であるとか、日本は先進国であり、東アジアの経済発展モデルは日本と類似しているから、日本が過去に行ってきた政策対応は他の東アジアにも適用できるはずであるといった、日本が優越しているといった先験的な前提を捨て、「対話的・調整的アプローチ」で臨めばよい。今後、日本政府が東アジアにおいてとるべき対外経済政策は、東アジア各国・地域の自発的な内需拡大に向けた域内経済協力の促進など、各国・地域自身の問題意識に沿った政策の実施の支援や、関係各国・地域間の調整を主体とすべきではないだろうか。

本書の副題はイソップ寓話の「アリとキリギリス」からとったものであるが、この寓話では、アリとキリギリスの間には特段の経済関係はない。しかし、ここでは、両者がそれぞれ経済活動の主体であり、取引関係があると仮定して考えてみよう。アリは夏の間一生懸命働いて、生産した物の一部をキリギリスに販売する。一方、キリギリスはアリが生産した物を購入して消費し、その代金としてアリに音楽を聞かせるか、ないしはアリに借金をする。この仮定の下でも夏の間はとくに問題は起きない。しかし、冬が来ると、アリの方は、生産した物の一部をキリギリスに売ったまではよかったのだが、代金として受け取り、越冬のために蓄えていたのはキリギリスの借用証書であった。キリギリスが弱った結果、その価値が怪しくなったことに気づいて、愕然とする。キリギリスに音楽を演奏してもらおうにも、寒さで弱っていてそれどころではない。加えて、冬が終わって暖かくなり、再びアリが物を生産したところで、キリギリスにはもうそれを買う余裕はなさそうである。一方、キリギリスは、音楽を演奏する余裕もなければ、この先再びアリがどこまで自分の借用証書を受け入れてくれるか定かではない。

本書の副題はイソップ寓話の「アリとキリギリス」からとったものであるが、この寓話では、アリとキリギリスの間には特段の経済関係はない。しかし、ここでは、両者がそれぞれ経済活動の主体であり、取引関係があると仮定して考えてみよう。アリは夏の間一生懸命働いて、生産した物の一部をキリギリスに販売する。一方、キリギリスはアリが生産した物を購入して消費し、その代金としてアリに音楽を聞かせるか、ないしはアリに借金をする。この仮定の下でも夏の間はとくに問題は起きない。しかし、冬が来ると、アリの方は、生産した物の一部をキリギリスに売ったまではよかったのだが、代金として受け取り、越冬のために蓄えていたのはキリギリスの借用証書であった。キリギリスが弱った結果、その価値が怪しくなったことに気づいて、愕然とする。キリギリスに音楽を演奏してもらおうにも、寒さで弱っていてそれどころではない。加えて、冬が終わって暖かくなり、再びアリが物を生産したところで、キリギリスにはもうそれを買う余裕はなさそうである。一方、キリギリスは、音楽を演奏する余裕もなければ、この先再びアリがどこまで自分の借用証書を受け入れてくれるか定かではない。