4球スーパー・ラジオの製作には何と一年以上掛ってしまいましたが、やっと完成にこぎ着けました。(2001/03)

並四ラジオの構成は、初期には整流管以外は 6.3V 管によるものでしたが、検波段と低周波増幅段には 2.5V 相当管に変更を加え、電力増幅管のみ 5V 直熱三極電力増幅管に (それとソケットも) 変更しました。(2001/04)

高一ラジオおよび4球スーパー・ラジオに若干の改造を加えました。(2003/10)

|

|

|

| 波四コイル | トリオ製、推定260μH |

| 同調バリコン | 東和蓄電器製 (Sister) 単連、推定430pF |

| 再生用豆コン | 11枚構成 |

| パワートランス | 菅野電機研製、SEL SM-25 |

● 構成と使用球 (初期):

手持ちの球を活用するため下記表の様に検波管には UZ77/UZ6C6 を割り当てしました。 UZ77は昔風の管内にメッシュシールドが被った物ではなく、サープラス品のノッペリタイプでがっかりしたものです。(実は同時に入手した UZ78 もノッペリでした。) また出力管には Elevam 製と Angel 製の 6ZP1 と ST38 型バルブの General Electric 製の UZ41 と GT 管のようなストレートチューブの Sylvania 製とを交互に常用することにしました。(1999/11)

● 構成と使用球 (変更後):

検波管および低周波一段目にはストックしてあった、2.5V 管の UZ57 (=UZ6C6) および UY56 (=UY76)、それに出力管にはフィラメント電圧電流が 5V0.25A 直熱管の UX12A, UX71A を起用してみたくなりました。

点火方法は UZ57, UY56 のヒーターは直列にて点火すれば 5V1A、これに UX12A, UX71A を並列にして 5V1.25A で、並四トランスの二次側 6.3V2A に1Ωを直列に挿入すると1.25V の電圧降下が生じて、そのまま使えます。

終段管の UX12A, UX71A にはハムバランサを用意すべきですが、UZ57 および UY56 のヒーターを直列に接続した箇所を、ハムバランサの中点と看做し、そこに終段管の自己バイアス用抵抗 1.8kΩとバイパス・キャパシタを接続してバランス調整なしにて勘弁してもらいましたが、ハムは殆ど出ませんでした。

但し検波管および低周波一段目は前のままで、出力段のみを UX12A, UX71A に変更するなら、別途の 1.3V 分のドロッパ・・・これはハムバランサに流す電流を含めた値・・・およびハムバランサが必要となります。(2001/04)

|

|

|

|

| REG.DET 再生検波 | Tangsol UZ77/ マツダ/Elevam UZ6C6 | National Union UZ57 |

| AFA 低周波増幅 | マツダ(東芝) UY76 | アトム UY56 |

| PA 電力増幅 | GE/Sylvania UZ41/ Elevam/Angel 6ZP1 | Corona UX12A/ Commander UX71A |

| RECT 半波整流 | 東芝/日立/JRC/トーヨー KX12F |

● オリジナル回路図

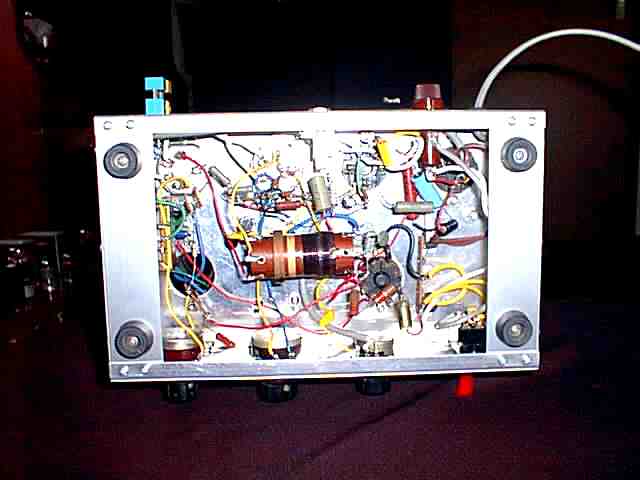

● 製作

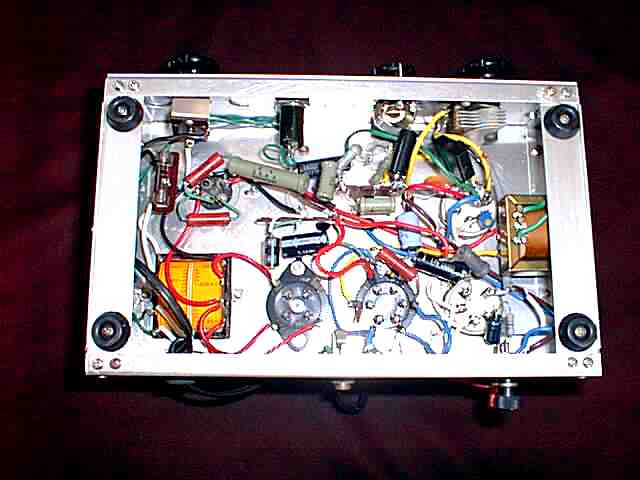

シャーシは W=250, D=150, H=60 の1MHz/100KHz スポット周波数オッシレータがのっていたものの妻面両側底をアルミサッシのLアングルにて補強したうえ再利用しました。少し狭いけど収まりました。

スピーカはキャビ入りの Diatone P610 または Altec 405-8H をマイクジャッグにて挿入するようにしました。

● 動作テストと課題、処置

配線が終り、パワーオンして、一応動作しました。しかし下記の不具合があり、何とかアレコレ手を加えて整えました。

(1) 再生の利き具合

昔からですが、既製品の標準並四コイルの再生巻き線の巻き数が多すぎて、過剰に再生発振を起こしたものです。 昔はそれを適宜ほどいて適正な再生発振ができるように調整したものでしたが、今回は保存が目的でもあり何とかほどかずに済ませようとして、再生検波段の 6C6 のプレート回路に挿入した高周波分の減衰フイルタ 100pF〜10kΩ〜100pF の C を調整しました。 180pF〜10kΩ〜200pF では同調バリコンを全部入れた所で再生発振が止まってしまい、120pF〜10kΩ〜200pF では同調バリコンを全部抜いた所で再生用豆コンの容量を最小にしても再生発振が止まらず、カソード回路に 5kΩの可変抵抗を挿入して、再生発振にブレーキを掛けて何とか納めました。

(2) 再生検波段の誘導ハム

再生検波段から猛烈な誘導ハムが出ます。 シャーシに手を触れると少し収まり、手で 6C6 を囲むと完全にとまるものです。 処置としてはグリッドリーク、バイパスキャパシタ全体をシールドケースに入れるのがベストですが、市販品の

2,500 円のシールドケースを使用するのも安易なので、スーパーストアで発見した、ステンレス製クッキー地の星形型抜き金具にアース線を繋げて、6C6

の肩から上をシールドしました。 それでもまだ少し誘導ハムが残るので、最後のトドメに煙草の銀紙を内側にして天井を塞いで OK となりました。

(3) アンテナコイルの改造

標準並四コイルのアンテナ巻き線は、通常ローインピーダンス型で 15 回程度を巻いたものです。 この形式では同調バリコンを入れた低周波数端のゲインが落ちる一方、同調バリコンを抜いた高周波数端のゲインが上がるもので、どうも短いアンテナでは使いにくいものです。 そこで「秘術」のハイインピーダンス型に改造、と言っても非常に簡単です。 2.2mH のインダクタ(高周波チョーク) をアンテナ巻き線として、同調巻き線のホット側の中心にセットしたらバンド全体が均等なゲインとなり、数m の短いアンテナでも NHK1 を強力に受信できるようになりました。

(4) 受信周波数の調整

どうやら、同調バリコンの容量が大きすぎるようで、594kHz の NHK1 がバリコンをかなり抜いた 45度辺りで受信されるので、同調バリコンに 0.001μF を直列に挿入して推定 300pF 程度に減らし、NHK1 が15度辺りに来るようにズラしました。(1999/11)

|

|

|

| 高一コイル | トリオ製、推定 210μH |

| 同調バリコン | アルプス製二連 7834 トリマー付き、430pF |

| パワートランス | 菅野研究所製、並四用 SEL SD-2504 |

● 構成と使用球:

初期型 6.3V 球の UY36/37/38/39 との出会いは昔学生の頃、国産の 36A/37A/39A

と UY76 等を使った短波用の1-V-2 を製作し SWL に使用していた頃に遡ります。

1950 年代当時では、これらの球はポピュラーな 6D6/6C6/76/6ZP1 等に押されて、店頭に並んではいたものですが全く人気がないようでした。 これらの球が実際に使われた機器としては、学校の教材として保管されていた、ラックマウントにてガッチリ作られた国際電話固定局業務用の受信機に発見することができました。 (手持ちのこれらの A 付きの国産球は、とっくの昔全て廃棄してしまい、今となっては非常に残念です。)

数年まえ、これらの球がポツポツと販売店のリストに乗っているのを発見し、懐かしさの余り思わず二組ほどを購入し、何とかして 1-V-2 を組んでみようと思っていました。

所が最近、短波用 1-V-2 を改修する機会があり、これらの初期型 6.3V 球を昔を思い出してソケット交換して再度使って見たら、その後に現われたシングル・エンドのメタル/GT 管には、性能的に及ばないことが判明しました。 とにかく Gm 値をとって見ても新型管? は、みな倍程度を保持しているわけです。 そこで、これらの球は中波 AM 受信用に活路を見い出したというのが実態です。

|

|

|

| RFA 高周波増幅 | RCA Radiotron UY39/44 |

| REG.DET 再生検波 | Philco UY36/ Cunningham C336 ナス |

| AFA 低周波増幅 | Raytheon UY37 |

| PA 電力増幅 | RCA Radiotron UY38 |

前記の国産 UY36A の電極構造は Cunningham C336 と同様の、ヒーターは金属スリーブに挿入したものではなく一体化したらしいもの、電極の上部にはマイカを用いないで「ガラスの枕」を背負った自立型で、ST38 バルブ に封入されていたものでした。 また UY36/C336 はシャープカットオフに拘わらず、何故かトップグリッドに至る引き出し線がリモートカットオフ球のように一回緩く巻かれています。

● 回路図

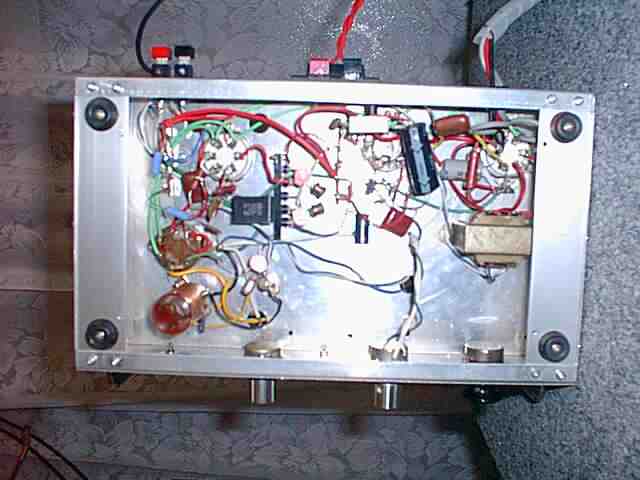

● 製作

シャーシは以前ブラグイン・コイル式の前記の 0-V-2 の前身が組み込んであった

W=250, D=150, H=60 の妻面両側底をアルミサッシのLアングルにて補強したうえ転用しました。

電解キャパシタは古いジャンクの US プラグイン型 350V 20μFx3 ですが、問題ありませんでした。 良く見たらオーディオアンプ・ファンが喜びそうな

Sprague、1952 年製でした。

電力増幅の UY38 がパワートランスに接近しており、気持ちがわるかったのですが、接地関係を遠くに逃げ、出力トランスも高周波増幅のコイルの下に逃げてシールドワイヤで配線した所為か、発振もせずハムは殆ど出ませんでした。

スピーカは前記並四のものと兼用です。

● 動作テストと課題、処置

手の掛かった並四に比べて非常に素直に動作し、特段の問題は起きませんでした。

(1) 強力局の受信時の検波歪み

高周波増幅が付いているため、NHK-2 等の強い局では入力過大で検波段で歪みを起こしました。 初期設計どおり、高周波増幅段の可変カソード抵抗を加減して逃げることにしました。

(2) 再生検波段の誘導ハム

UY36 の再生検波段からの誘導ハムは並四ほど酷くなかったので、グリッド・リーク抵抗値を低めに (470kΩ) 選んで終りにしました。蛍光灯の傍 30cm 以内では少々ノイズが混入しますが、離れれば我慢できるので OK としました。(1999/11)

● 部分改造 (2003/10)

検波段をプレート検波に変更すれば選択度が改善されるので、もしかして検波段にカソード・フォロワを挿入したらどうか・・・カソードフォロワ・ドリブンのグリッド検波回路にすれば検波コイルのQが保たれるはず、と考えながら、昔すでに「無限インピーダンス検波回路」というのがあったことを思い出しました。

ところが、ラジオ技術誌 2003年10月号に記載の岡本 薫氏の連載記事「懐かしの真空管ラジオの製作 (43)」に、筆者が考えたとおりの Mr. T が考案した回路が記載されており、50年近くも前におなじ発想の人がいた、と愉快になりました。

検波コイルのホット側をカソード・フォロワ段のグリッドに入力し、カソードに挿入した負荷のカソード点からカソード・フォロワ出力をグリッド検波回路の検波管の G1 に入力します。

本文の高一ラジオでは低周波一段が加えられているので、これを省略して検波用カソード・フォロワに転用すれば部分改造は極めて簡単です。 すなわち、元の検波管 UY36 の配線を外して低周波一段増幅に充てた UY37 を挿して検波用カソード・フォロワとし、UY36 の配線を元の UY37 のソケット位置に移して挿しかえます。

但し、低周波一段を取り去って失うゲインを確保するため、UY36 による再生検波回路はスクリーン・グリッド電圧調整型から高抵抗直列ドロッパ式の 1MΩに変更し、また再生用の 50pF 固定キャパシタは豆コンによる可変結合式(実際はジャンクの 100pF タイト・バリコン)に変更しました。 下記回路図をご参照ください。

改造して検波コイルのQが上がったので再生の掛かりが良くなり、周波数の高端では豆コンを全部抜いても再生発振が止まらないかと思ったのですがオトナシイ UY36 ではセーフでした。

試みに検波管をソケットごと 6SJ7 に変えてみたら高端では異常発振を起こし、豆コンに 1kΩ 程度の直列抵抗を挿入したり、プレートにいれたバイパス・コンを増やしたりの調整が必要でした。 やはり高一の検波コイルの再生線輪は 57/77/6C6/6J7 向けに巻いてあるのですね。

低周波一段を取り去ったのでゲインが低下したけれど、検波コイルのQが保たれたのかあまり減らず、また普通の高一では得られない高い選択度が楽しめました。(2003/10)

● 主要部品:

|

|

|

| 5ス・コイル | 自作、推定210μH/110μH |

| 同調バリコン | 東和蓄電器製 (Sister) 二連、推定430pF |

| 中間周波トランス (IFT) | 自作、一段増幅用 |

| パワートランス | 特注品 230V100mA/6.3V2A |

◇5ス・コイルと IFT の製作用テストベッド

実機上にて手探りでコイルと IFT を自作するのは実は困難なので、既に動作している前記のトランスレス球使用の四球スーパー機をテストベッドとして使い、コイルと IFT を一つづつ入れ替えては調整し、元の部品と同様な動作ができることを確認しました。

◇5ス・コイル

別項「五スの解説と設計」に図面で示した通りに、同調コイルは 38mm ボビンに 0.29mm アミラン線を 90回巻いたら、メーカ製のコイルと殆ど同じインダクタンスが得られ、ビックリしました。 アンテナ巻き線は約 20回巻き、ローインピーダンス型としましたが、別途に 2.2mH のインダクタをコイルの中心に立てて、ハイインピーダンス型にも対応できるように用意しました。

発振コイルは 25mm ボビンに巻いたので、 38mm ボビンに巻く場合の面積比 38x38/25x25=2.3 倍だけ巻かねばなりませんが、 0.29mm アミラン線を約 90回巻いたら、メーカ製と同じバリコン角度に来たのでこれもビックリしました。 発振回路用のタップは、グランド側から約 1/8 位の巻き数の別コイルをビニール・テープを巻いた上に加えました。

◇中間周波トランス (IFT)

写真に示すとおり、鼓 (つづみ) 型フェライト1mH と 250pF トリマーで構成し、5P 二列のラグ板に取り付け L 型金具にてシャーシに立てられるようにしました。 鼓型フェライトのインダクタを使用したので、あまり漏洩磁束が出ないらしく、シールドケースを被せなくても発振せず、裸のまま使えます。 しかし、念のため段間用はトップ・グリッドの中間周波増幅管 UZ78/UZ6D6 を意識してシャーシ上に置き、検波用はシャーシ内に置きました。 但し段間用は裸のままでは感電の危険があり、何れプラスティック・ケースを被せる必要があります。

● 構成と使用球:

我ながらナンセンスと思いますが、標準の球ではアリキタリなので、以前から大事に暖めていた ST 管を起用しました。

|

|

|

| CONV 周波数変換 | Sylvania Ut6A7 |

| IFA 中間周波増幅 | Sylvania UZ78/United UZ6D6 |

| DET.AFA 検波・低周波増幅 | Ken-rad/RCA Radiotron Ut6F7 |

| PA 電力増幅 | GE/Sylvania UZ41/ Elevam/Angel 6ZP1 |

● 周波数変換回路

Ut6A7 による周波数変換段は、少し不安でした。(1999/11) もし動かなければ虎の子の東芝 6WC5 を起用する覚悟でしたが、何とか動きました。(2001/03)

● 局部発振回路

オリジナル回路の Ut6A7 による局部発振回路は K/G1/G2 を使ったグリッド同調発振回路を構成するのが標準ですが、G2 が発振回路のプレートとなり、二次巻線との結合などに面倒な調整が残るので、コイルを簡単なタップ付きで済む G2-G3-G5 を共通プレートにしたハートレイ発振回路としました。

この回路は、すでに昔むかし学生の頃メタル管の 6A8 にて実験・確認すみのもので、丁度 6WC5 の G5 を省いたような形式にて安定に動作します。 但し Gm の高い 6WC5 を対象に作った低いカソード・タップ位置の発振コイルでは Ut6A7 が十分に動作してくれるか否かが前記の「少し不安」でした。

● 中間周波増幅回路

中間周波増幅段は伝統的な UZ78/UZ6D6 で無難にまとめました。

● 検波および低周波増幅回路

検波および低周波増幅には Ut6B7 が入手できれば旧型管構成の形態が整うのですが、まず入手は困難でしょうし、 UZ75 や 6ZDH3/6ZDH3A はかなり高価なので見送り Ut6F7 の三極管部を二極管接続として二極管検波に使い、同五極管部を低周波増幅に使いました。(1999/11)

ある日、Ut6B7 および Ut6F7 の口金接続図、それぞれ 7D/7E を眺めていたら、前者の二個ある二極管部のプレート (Pd1/Pd2) と後者の三極管部のグリッド (Gt) およびプレート (Pt) が共通であり、それぞれの五極管部の接続は同一、またその特性も類似であることが判りました。 従って Ut6B7 を入手した際にはソケット接続の変更なしにて挿し換え可能なことが判ったのです。(2001/04)

● 電力増幅回路および電源回路

出力管は並四ラジオのUZ41, 6ZP1を共用することにしました。 またスピーカも、並四/高一ラジオと同じものを共用します。

再利用したシャーシが手狭で、電源部は組み込むスペースが足りず、外部電源を利用しました。 230V100mA の B巻線をシリコンダイオード 1N4007 にてブリッジ整流し、350V47μFx3 と1kΩを二個使い二段πとした B 電源に、6.3V3A ヒータートランスを追加したものです。

● 回路図

なお、回路図の横幅が広く、電力増幅段および電源部が入り切れないので省略しました。 また電力増幅段は (初期の) 並四と全く同じものなので、そちらを参照してください。

● 動作テストと調整、課題と処置(2001/03)

◇低周波部回路の調整

特に問題なく動作しました。

◇中間周波回路の調整

(1) テスト・オッシレータ (TO) を 455kHz に合わせて、1kHz 変調を掛けた状態にします。

(2) 中間周波増幅回路の UZ78/UZ6D6 の制御グリッド (G1) に TO 出力を 10pF を介して接続し、検波出力が最大

となるよう〜検波回路の負荷の両端の電圧を最大になるように IFT-2 の二つの同調回路の周波数を合わせます。

(3) 周波数変換回路の Ut6A7 の制御グリッド (G4) に TO 出力を 10pF を介して接続し、

IFT-1 の二つの同調回路の周波数を IFT-2 と同様に合わせます。

これで中間周波増幅回路の調整は終りです。

◇周波数変換回路の調整とトラッキング

(1) 発振コイルのカソード・タップ (実際は別巻き) が 1/8 位と少なくて、周波数低端の発振が予想通り

弱いので、別巻きを取り払って直接 1/6 位の所に、巻き線を掻き分けて直接タップを立てました。

(2) アンテナ・コイル、発振コイルともに事前にインダクタンス調整を済ませてあったので直ちに

受信感度があり、パディング・キャパシタを加減して受信周波数の低端にある NHK-1 (594kHz) が短い

アンテナでも最大感度になるように・・・アンテナ・コイルとバリコンの同調位置に局部発振側を合わせます。

(3) 次に、高い周波数の局を受信して局部発振側のバリコンに並列に接続した

トリマー・キャパシタを

調整して最大感度になるように合わせます。 この高端の調整をすると、低端の調整が若干ズレるので、

上記の (2) の低端と、本項の高端の調整を繰り返して、殆ど終りです。

(4) 本機の場合はトリマー・キャパシタの容量が足りなかったらしく、 NHK-1 がバーニア・ダイアルの

11度あたりで受信されるので、アンテナ側、発振側ともに少容量キャパシタを並列に入れようかと

考えましたが「奥の手」がありました。 実は使用したバリコンには FM 用の 22pF のセクションが

各々付いており、それを 430pF の標準セクションに並列に接続してダイアルの15度までズラしました。

● 総合性能評価、その他

やはり、6WC5 スタイルの周波数変換を Ut6A7 に適用すると、本家 6WC5 よりは若干ゲインが低いのですが、殆ど問題になりません。 それよりも鼓型フェライト・コアの1mH チョークを利用した中間周波トランスの結合が十分とれないためか、中間周波増幅でのゲインも足りない感じです。 その不足を低周波増幅に Ut6F7 の五極管部で補ってはいますが、十分にはカバーできていない様です。 とは言っても、普通に昼間入感する放送を聴くには全く問題はありません。

実は自作コイルによるスーパー・ラジオの製作は今回がはじめてではありません。 株価、競馬、野球に詳しい方はご存じの、日本短波放送 (NSB) が開局した 1950年代当時、中波帯のラジオに接続して NSB を受信するため1500kHz の中間周波に落とす 6BE6-6BA6 構成の 3.9/6/9.5MHz 「NSB コンバータ」を作りました。 この時は高一ラジオや短波帯オートダイン等を駆使して、周波数を計りながらアンテナ・コイル、発振コイル、それに1500kHz 中間周波トランスをすべて自作したのでした。

今回も含めてコイル類を自作する場合は、手探りで周波数を決めずに何らかの補助機器を使って、事前に設定することが必須であり、それがまた早道ではないかと思いました。(2001/03)

● IFT の小改造 (2003/10)

実用上は何ら問題ではないのですが、夜間に遠距離局が多数入感しはじめると、自作した IFT の選択性の甘さが・・・音質的にはワイドでよいのですが・・・気になります。

そこで対策ですが IF 増幅二段にして同調回路を増やすのは大改造になるし・・・高一ラジオと同様に同調したカソード・フォロワ出力を二極管の検波段に追加するか、増幅する代わりに同調カソフォロ一段の追加も考えました。 でもミニチュア管をシャーシ内に収容したり、FET のソース・フォロワでカバーすれば「カンニング」となるし、カソフォロ/ソースフォロ出力はローインピーダンス、同調Cの他に固定C併用のマッチングも必要です。

そこで単に同調回路を一個追加して様子を見ることにしました。 周波数変換段〜 IF 増幅段の間の IFT に、同じ仕様の鼓型 1mH インダクタと150pF トリマーを抱かせたものを、電磁結合しないように離して IFT ラグに取り付けて、微小Cにて容量結合しました。 実際には下記図に示すとおり、

(1) 追加した同調回路の一端はグランド側、他端には IF 増幅段のグリッド・キャップへのリード線を付け替えて、

(2) もとの IFT 二次側から推定 1pF 程度の微小C・・・グリッドへのリードに単線を二回程度巻き付けて結合させ、

(3) 単峰同調になるように微小Cを加減して、同調を取り直しました。

その結果、ゲインの低下は殆ど判らない範囲にて、選択度は角型アルミケースに入った本式 IFT と遜色がない程度までに改善できました。(2003/10)