内からの音、外からの音

内からの音、外からの音

ヒトは夢の中でいろんな音を聞く。時には夢に現れた相手との話に夢中になり、実際に声帯を振動させたりもする(寝言)。睡眠中は外界の音は聞こえない。1933年アメリカの脳外科医W. ペンフィールドは意識のある状態の患者の脳に電気刺激を試みた。その結果、特定の部位を刺激すると、刺激の度ごとに患者にはあるきまった曲が聞こえることをみいだした。夢の中の声、脳刺激に伴う旋律などは「内からの音」といっていいかもしれない。これらの音はどこかで「外からの音」と関係しているはずである。

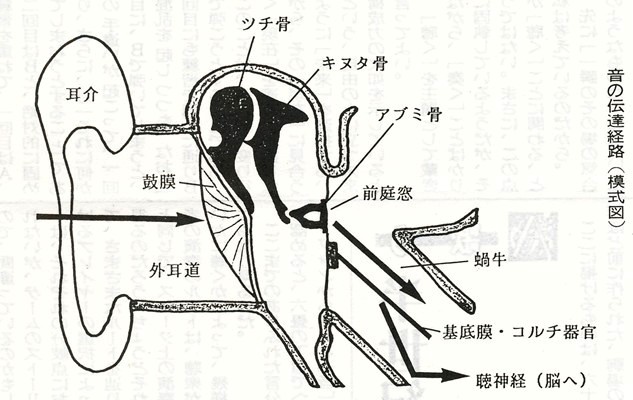

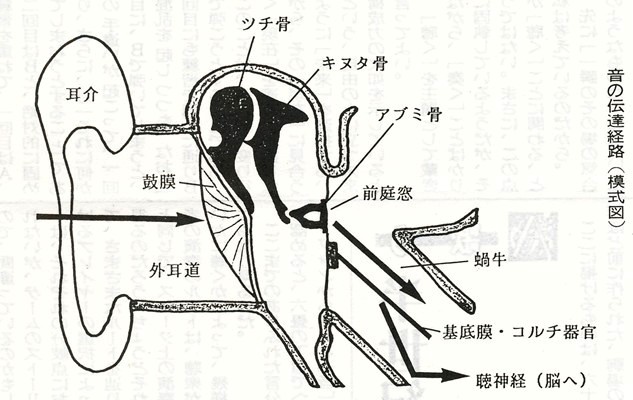

ヒトは20ヘルツ(Hz;1秒あたりの振動数、ドイツの物理学者H.R. ヘルツにちなむ)から2万ヘルツまでの空気の振動(音波)を音として聞くことができる。耳介(普通みみといっている部分で集音装置として機能している)で集められた音波は外耳道(直径約6ミリ、深さ約3センチ)を通り鼓膜(直径約1センチ、厚さ約10分の1ミリ)に伝えられる。ここまでが外耳と呼ばれる。音波は鼓膜に付着したツチ骨(槌;ハンマー)、次いでキヌタ骨(砧;鉄床)、そしてアブミ骨(鐙;鞍から吊るす足踏み)に伝えられる。アブミ骨までが中耳、それから先は内耳と呼ばれる。

アブミ骨の底板は蝸牛(リンパ液を含みカタツムリの形に似ている)の入口(前庭窓)を塞いでおり、ここで音波は液体(外リンパ液)の運動に変換される。音は空気と液体の界面では空気から液体の方向へはほとんど伝わらないから、鼓膜と3つの耳小骨は空気の振動を内耳の外リンパ液の運動に効率良く換える為の装置といえる。蝸牛内は薄い2つの膜(前庭膜と基底膜)によって3つに仕切られている。両膜に囲まれた部分は蝸牛管と呼ばれ内リンパ液で満たされている。基底膜上にはコルチ器官(1851年イタリアの解剖学者コルチによってはじめて記載された)が蝸牛の入口から頂きまで蝸牛のラセンにそって配置されている。コルチ器官を構成している細胞のあるものは有毛細胞で、これが聴覚受容器の本体である。

外リンパ液の運動にともない基底膜が振動する。その際、高い音は蝸牛の入口に近い部分の、低い音は先端部分の基底膜を振動させる。このように音の高低により基底膜の振動部位が異なることが聴覚の基礎となっている。基底膜の振動により有毛細胞の感覚毛(直径約2分の1マイクロメートル、アクチンというタンパク質が主成分)に変位が生じ、細胞外のカリウムイオンが細胞内に流入し有毛細胞に活動電位が発生する。ここで音波は電気的信号に変換されたことになる。有毛細胞には神経細胞がシナプス様結合をしており、化学伝達(伝達物質は明らかになっていない)により電気的興奮は聴神経に伝えられる。

興奮はさらに数個の神経細胞を経由して大脳側頭葉の聴覚皮質(一次聴覚野)に達する。聴覚皮質上の神経細胞の分布は蝸牛基底膜上の有毛細胞分布とほぼ対応した形になっている。この仕組みにより、外界からのある特定の振動数の音は聴覚皮質中の特定の神経細胞を興奮させ音の高低が識別される。

ヒトが感じる音の強さは聴覚皮質中の興奮している神経細胞の数によって決まる。音の来る方角は左右の耳介に到達する音波の強度差と時間差をもとにして聴覚皮質が分析決定していると考えられる。ヒトがもっとも聞き取りやすいのは千ヘルツから3千ヘルツの音でこれはヒトの話し声の振動数帯と一致している。 ヒトは言語を耳で聞くことによっても目で読むことによっても同じように理解できる。電話の声を聞いただけで相手の顔を思い浮かべる事もできる。これらの能力は脳内の神経回路網によっていることは間違いない。例えば、大脳側頭葉のウエルニッケの感覚性言語野(発見者の名にちなむ)には一次聴覚野からだけでなく視覚野からも神経繊維が入りこんでおり、この部位で音声や文字が言語として理解されるものと考えられている。

音を聞いてそれが何であるかを判断するためには過去に聞いた多くの音を記憶していることが必要である。夢に出てくるいろんな音は記憶されている音と深く関係していると思われる。いったい脳のどこが音の貯蔵庫なのだろうか。最近、視覚と記憶の関係が徐々に明らかにされつつあるが、聴覚の記憶に関してはまだ不明な点が多く残されている。

先に述べたペンフィールドの実験は患者の側頭葉の一部を電気刺激したときに得られたものである。側頭葉の内側には記憶の出入口ではないかと考えられる海馬(断面がタツノオトシゴ、海馬に似ている)がある。「内からの音」と「外からの音」が出会うのは海馬の辺りなのかも知れない。(『教養学部報』1988 より)