|

|

| 中野駅北口駅前 | 中野駅北口の中野サンモール |

中野駅北口

|

|

| 中野駅北口駅前 | 中野駅北口の中野サンモール |

中野駅北口から新井に通じる商店街はかっては、美観街と呼ばれていた。その後、昭和41年(1966年)にショピングビル中野ブロードウェイができ、中野駅からブロードウェイに通じるアーケドを中野サンモールと呼んでいる。

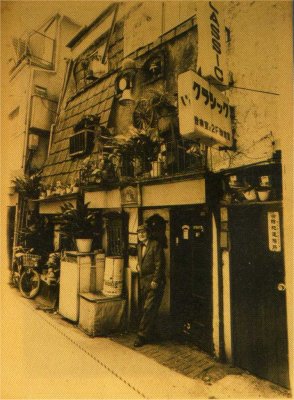

昭和42年に週間読売に連載された五木寛之のエッセイ「風にふかれて」の中で、学生時代だった昭和28年から30年(1953年〜1955年)にかけての中野駅北口について記載されている部分がある。この記述から五木寛之が中野によく遊びに来ていたことがわかる。ここに記載されている名前の酒場はもうなくなっているが、名曲喫茶「クラシック」は、平成17年(2005年)1月31日に閉店するまでマニアックな建物がありました。

![]() 風にふかれて 「私たちの夜の大学」より 五木 寛之

風にふかれて 「私たちの夜の大学」より 五木 寛之

当時の中野界隈は、私たちにとって、本当の大学のようなものだった。私たちは、そこで酒を飲み、女とつき合い、議論をし、時には稼ぎ、ごくまれに勉強した。その時々の人間との触れ合いには、ひどく心に残るものがあった。

国電中野駅北口に降りると、当時は正面に<中野美観街>の入口があった。この美観街という名称には、横尾忠則氏描く所のイラストレーションみたいなユーモアが感じられないこともないと思うが、どうだろう。左手に警察学校が見え、右手に公衆便所があって、雨の日にはよく匂った。美観街をまっすぐ行くと、ぽつりぽつりと私たちの記憶に残る店があった。今はもう消え失せた名前が多い。いったい中央線沿線の酒場の名前は変わっていて、それぞれにイメージがあった。

美観街を少し行くと、<人魚>という酒場があった。私は何百回となくその店の前を通りながら、最後までその店にははいらずじまいだった。扉を開けると、深海のように暗い店内に、人形のような女たちがじっとこちらを見ていそうな気がしていた。そのイメージをこわすのが惜しかったのと、店頭に定価表が出ていないのが不安で、私はためらったのだった。こんな店名は損でないかと思う。

さらに進んで、右に小路を折れ、体がやっとはいる位の暗い階段を上ると、<シャノア>という店があった。ここに最初に迷い込んだ晩に、非常な美人に遭遇した。友人たちは<シャノア>のミッちゃん、と彼女のことを呼んでいた。なんでも銀座の松屋に勤めているという噂だった。今と違って現役のデパートガールのホステスというのは、めずらしかったので、われわれは、一日、ベトコン狩りをめざす海兵隊員のように、松屋デパートをくまなく捜索した。あのデパートのなかで、特定の個人を発見することは、至難な作業だった。だが、シャノアのミッちゃんは、いた。私たちは仰天して、彼女に発見されまいと松屋の階段を駆け降りて逃げた。

「シャノワールじゃないのよ。シャノアよ」

と、いうのが彼女が客に発する最初の言葉だった。決して高い店ではなく、学生が百円札一枚にぎっても、行ける酒場だった。中野には、そんな人民大衆的なバーが少なくなかった。それでいて、シャノアのミッちゃんのような美女が確かにいた。美女とは言えなくても、すこぶる魅力的な女の子が随所にいたように思う。私にはそのことが不思議でならない。中野に見事なマンモスビルや、近代的な商店街が増えるにつれ、そんなひとたちが少なくなって行ったような気がする。

美観街をさらに進むと、左に数本のせまい小路が走っており、その一本に風変わりな喫茶店があった。いや現在も残っているから、ある、と書くべきだろう。古典を意味する<K>というその名の店は、私たち中野コンミューンの昼間の議場のようなものだった。

美観街をさらに進むと、左に数本のせまい小路が走っており、その一本に風変わりな喫茶店があった。いや現在も残っているから、ある、と書くべきだろう。古典を意味する<K>というその名の店は、私たち中野コンミューンの昼間の議場のようなものだった。

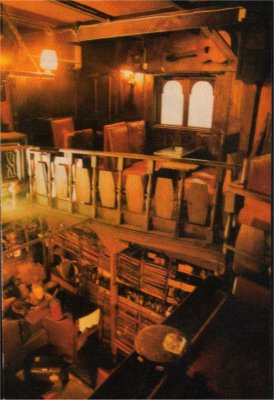

その店は九州出身の画家が経営する喫茶店で、クラシック・レコードのコレクションでも有名な店だった。店に一歩ふみ込むと、最初の客は一瞬ぎょっとする。店内の構造は一種の木造の蜂の巣城であり、ブンブン言う羽音のかわりに、バルトークやバッハの音楽が響いていた。雑然というか、整然というか、様々なガラクタや、古色蒼然たる蓄音機の砲列が客席をとりかこんでいる。回廊風の二階席は、歩くたびにきしみ、手すりにもたれるのは危険だった。

その後、改装したらしいから、今はもうあんなではあるまい。だが、当時の<K>は、きわめてファンタスティックなカフェーだったといえよう。私はそこではじめて、<不合理ゆえに吾信ず>などという奇妙な本を教えられたり、<キージェ中尉>のレコードを聞いたりした。詩人であり、戦後有数のオブローモフであった友人のNは、その暗い店内で、アポリネールの<オノレ・シュブラックの失踪>のあら筋をくり返し私に話してうまなかった。

入口で三十円の紅茶券を買えない連中も、なかにはいた。そんな連中の名誉を守るためにも、仲間は絶えず<K>に現れなければならなかったのだ。

|

|

| オーナーの美作七朗さん(1907〜1989) | 店内は吹き抜けになっていた。 |