2011/06/30〜 宇多 弘

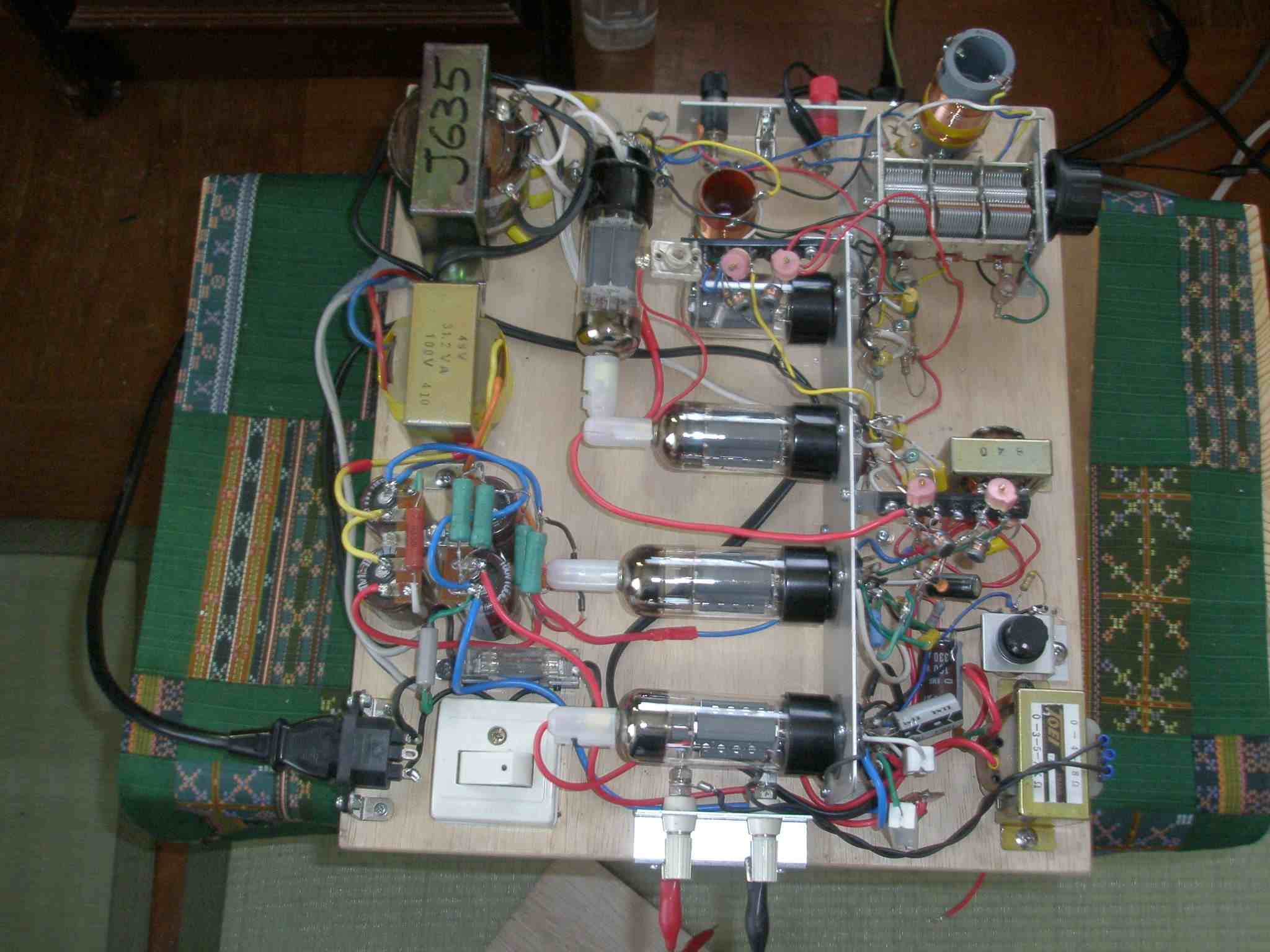

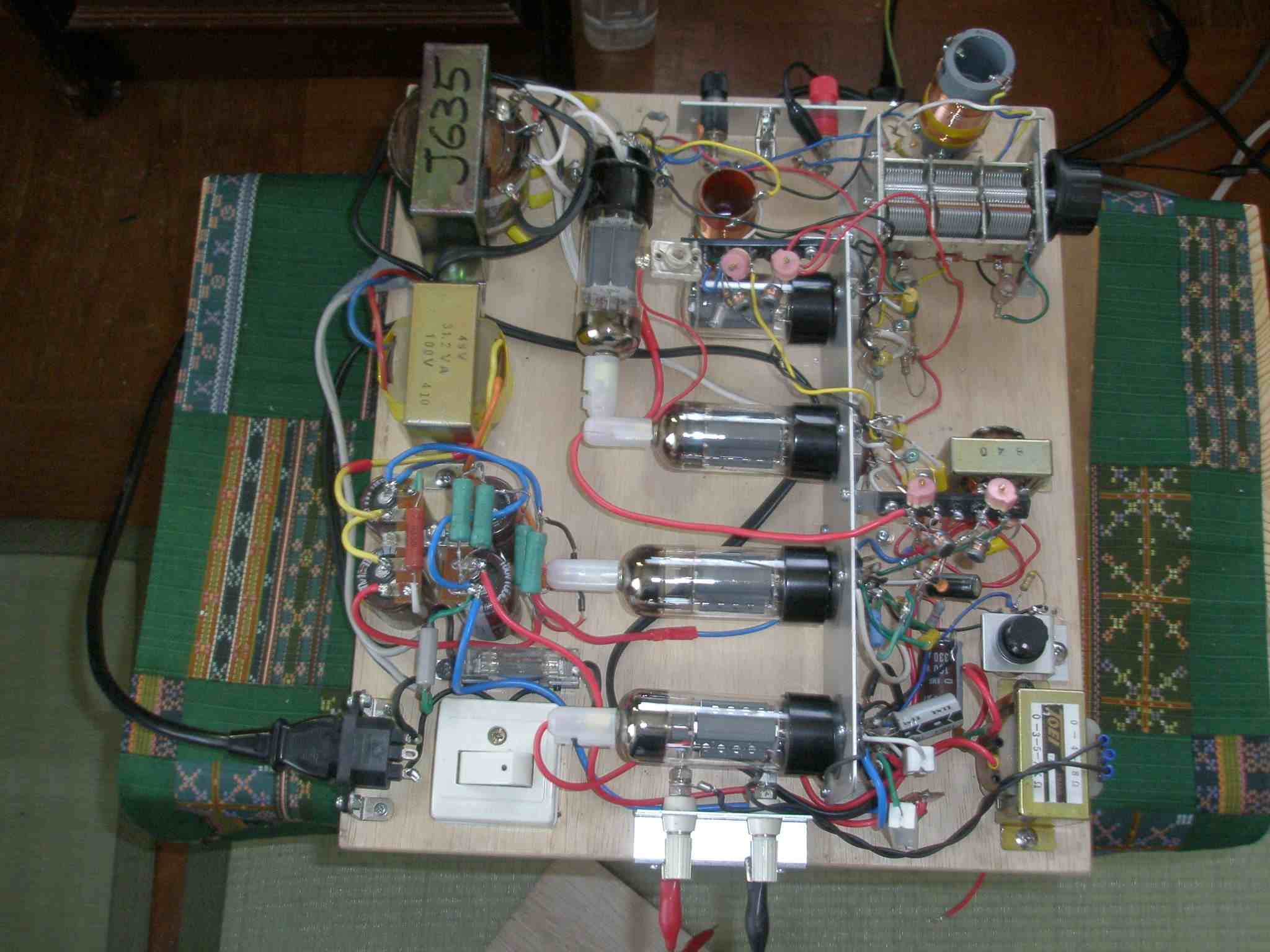

急遽作ったテスト・セットの様子です。 最初は失敗して (局発+混合) に後退、

上端の発振管がつっかえて混合管は 6AU5GT に交換、後日初期の四球に戻しました。

上から 6G-B3A/ 6AU5GT/ 6G-B6/ 6BQ6-GTB/ 6CM5 を挿しました。

A1.水平管にて、コンバータ機能を実現し、

B1.水平管にて、IF 増幅機能を実現する。

もちろん本題の「水平管で実現」が最優先ですが、実は筆者は色気を出して「水平管だけでなく、難しいのは同じ事だからこの際は他の管種グループも網を被せてしまえ・・・」と拡大した訳です。 すなわち、

A2.専用のコンバータ管以外の管種にてコンバータ機能を実現し、

B2.標準の高周波増幅管(以下 RF 増幅)以外の管種にて IF 増幅機能を実現する。

上記A1.については先行事例の有無はともかく、すでにR氏は再生検波を完成させているからオートダイン・コンバータと類似、すでに半分は実現していることに相当します。 ただし既製品五球スーパーのコイルそのままで回路構成が出来るとは限らず、コイルの改造または自作は必至と考えましたが。

上記B1.については裸・・・無装備で構成するとなれば水平管の Cgp が RF 増幅管の百倍は大きいから発振は不可避的です。 しかし、発振対策については古くは三極管時代に各種の発振防止策が考案され、つい最近までアマチュア無線などの送信機ファイナルには送信管または水平管を使い、中和回路にて対策していたからサンプルには事欠かない訳です。

その他の発振回避の方式としては・・・グリッド接地回路はビーム管には適さない・・・なんとビーム電極がプレートの傍にあってシールドになりません。 三極管接続も、またカスコードも使えない・・・中和回路が唯一の発振防止策です。 ただし IF 増幅であれば、周波数が固定でありかつ同調回路のコールド側を直接接地する必要が無く、「高一」のようなバリコンのローター共通グランドの可変周波数 RF 増幅よりは容易と看做しました。

更に残るは AVC の実装ですが、前二段の動作が完成してからの課題、ひとまずは基本機能の整備が優先と考えました。 そして実際には専用管でないからバリミュー構造ではなく、非適用または部分適用になりそう。

◆MJ1 「各種コンバータ・ミキサー回路の調整」 斎藤 健 (JA1AD) pp16~24

◆MJ2 「私のパーソナルラジオ」 J2DA 古池泥泳(ペンネーム?) pp30~33

◆MJ3 読者実験室 「局型123号受信機改造トランスレス四球スーパー」山村 巍 pp94

上記の記事にてコンバータ用に例示または使用された管種はそれぞれ UZ-6C6, UN-954, 12Y-R1 です。 そして 12Y-R1 は 6C6 と電気的特性は同一、エーコン管の 954 も特性的には大差はありません。

◆MJ1.斎藤 健 氏

総論として

(1) 発振状態では G1 電流が流れるため、入力同調回路の

Qが悪くなって感度低下は免れない。

(2) 検波と発振と動作点が違うため、最良状態を得るのに苦労する。

(3) グリッドバイアスに等しい電圧が G1~K 間に現れる状態に

調整するのが最良の結果を得るコツ。

各論では

(1) K に10kΩ程度の可変抵抗を挿入して最適値を求める、

(2) 結合コイルの巻数および結合度(位置関係です)を調整する、

(3) 発振は強すぎず安定に、

(4) バイアス抵抗は K および G1 (G リーク)両方を併用する。

◆MJ2.J2DA 古池泥泳 氏

発振コイルを抵抗にてQダンプして発振の強すぎを抑えています。

直径 20mm ボビンにて、K 結合は 30T とあります。

◆MJ3.山村 巍 氏

スペースの関係からか、詳述がありませんが、コイル・データ、

特に発振コイル仕様は多いに参考になりました。

直径 25mm ボビンに 75T〜タップ15T、P 結合コイルは 45T 。

● 使用部品等

シャーシ:速やかな配線変更に備え桐合成板に四球スーパーを載せました。

自作 IFT: 筆者ホームページに掲載の「455kHz IFT の設計・製作」による、

1mH RF チョークおよび 150pF ポリトリマーによる C 同調型です。

バリコン:標準の 430pF 規格です。

アンテナ・コイル:33mm φ水道管のソケットに 0.4mm エナメル線を約 100T/15T

(そのままハンダ付けできました。アミラン?)=低端 530kHz に調整。

発振コイル: 25mm φのベーク・ボビンに約 75T〜カソード・タップ 20T、

P 結合コイル 20T、インダクタンスは既製品とも比較・調整しました。

タップ、結合コイルともに多いので、10T 版も作って様子を見ています。

電源: B 電源は低めの 120V100mA 程度、ヒーター電源は 6.3V5A。

● 使用管種

手持ちの各種水平管は、シングルのオーディオ・アンプにての動作ではどれも同じようなもの、挿し換えても問題は起きません。 取りあえず動作確認済みの IF 増幅段および電力増幅段に 6G-B6/ 6BQ6-GTB を宛てました。

すべてを水平管で構成するに先立って、一旦コンバータには 6SA7GT、検波増幅には 6SQ7GT を宛てて自作 IFT の調整および自作コイルのトラッキング調整をすませました。

次にコンバータ段と検波増幅段を水平管のソケット接続に変更しながら、できるだけ簡単に動作するコンバータ回路を選択しようと考えました。 記事例のプレビューでは、受信信号の混合グリッド、発振回路の形態〜接続する同調回路および結合回路、それに IFトランスの挿入箇所などにいくつかのバリエーションがありました。

● 羅列する分類パラメタは下記7項目を想定しました。

(1) 回路名称と番号・・・・形式は「XXXコンバータ回路」、省略可。

(2) 使用機器名・・・・・・型式名・自作品では名称など、または省略可。

(3) 使用管種・・・・・・・管種名称、管種分類種別に置き換え可。

(4) 受信信号の混合電極・・記号として、K/ G1/ G2/ G3 を設定。

(5) 発振回路の構成方法・・同調コイルおよび結合コイルに接続した各電極名等。

(6) IF 信号の取り出し・・・IFトランスの挿入箇所、P が殆ど稀に G2。

(7) その他備考欄・・・・・コイルデータ、実装コメント、参照文献名等。

● 上記 (4) (5) (6) にて接続する電極名称は下記に短縮しました。

カソード= K、 コントロール・グリッド= G1、

スクリーン・グリッド= G2、 サプレッサー・クリッド= G3、 プレート= P

● 上記 (4) 受信信号の混合電極は下記四種、ミキサーに準じて「注入」を付しました。

K 注入 ・・・三極管、ビーム管を含む四極管、五極管に適用可。

G1 注入・・・三極管、ビーム管を含む四極管、五極管に適用可。

G2 注入・・・ビーム管を含む四極管、五極管に適用可。

G3 注入・・・独立の G3 が引き出された五極管にのみ適用可。

● 上記 (5) 発振同調コイル、結合コイルの接続電極を「P 同調-K 結合」等表現し、

さらに タップダウン 指定、ハートレイ/コルピッツ 等回路名称の補足を可としました。

● 上記 (6) IFトランスの挿入箇所は「P 出力」または「G2 出力」と表現しました。

次に無線と実験 1951年2月号の関係記事の回路を、上記表現法に従って分類・標記して「使い勝手」をチェック、自分には甘いですから「マアマアなんとか区別できそうだからよろしい」としました。

| 回路例1 MJ1第19図 6C6 G1 注入、P 同調〜K結合〜G3 反結合にて振幅抑制、P出力 有名な「AAC 回路」(注) です。 |

| 回路例2 MJ1第20図 6C6 G3 注入、G1 同調〜G2 結合、P 出力 |

| 回路例3 MJ1第21図 6C6 G3 注入、G1 同調〜K 結合〜G2 発振 P、P 出力 |

| 回路例4 MJ1第22図 6C6 G1 注入、P 同調〜K 結合、G2 出力 |

| 回路例5 MJ2第1図 954 G1 注入、P 同調〜K 結合、P 出力 |

| 回路例6 MJ3実装例2 12Y-R1 G1 注入、K 同調タップダウン〜P 結合、P 出力 コイル・データ: 25mm 75T/タップ15T~結合コイル 45T |

ソケット・アダプタ適用管種 一覧表

| 接続口金 | 管種 | 管種名(代表例) | 7AC アダプタ | G3 | コメント |

| 6Q | GT 三極管 | 6C5GT/6J5GT | 不要 | ||

| 7AC | GT 電力増幅五極管 GT 水平管 | 6F6GT/6K6GT 6Y6GT/6W6GT | 不要 | G3-K 内部接続 ビーム | |

| 6AM/8GT | GT 水平管 | 6CU6/6CM5 | 要プレートキャップ付 * | ビーム | |

| 6CK | GT 水平管 | 6AU5GT/6AV5GA | 要 * | ビーム | |

| 8S | GT RF 五極管 | 6SJ7/6SK7 | 要 | 可 | |

| 8BK-8S兼 | GT RF 五極管 | 6SG7/6SH7GT | 要/G3offスイッチ | G3-K 内部接続 | |

| 7BK | MT RF 五極管 | 6AU6/6BA6 | 要 | 可 | |

| 7CM-7BK兼 | MT RF 五極管 | 6AS6/6CB6 | 要/G3-K逆転スイッチ | 可 | G3-K 逆 |

| 7BD | MT RF 五極管 | 6AK5/6AN5 | 要 | G3-K 内部接続 | |

| 9AQ | MT RF 五極管 | 6BX6/6EJ7 | 要 | 可 | |

| 9BF | MT 映像増幅五極管 | 12BY7A | 要 | 可 | |

| 9BV | MT 映像増幅五極管 | 6CL6/6197 | 要 | 可 | |

| 9CV | MT 電力増幅五極管 | 6BQ5/7189A | 要 * | G3-K 内部接続 |

そしてアダプタを用意した各管種を次々動作試験した結果では、gm が5,000 μmho を超えるハイ gm 管、たとえば 6BQ5 (gm=13,000μmho) 等は異常発振を起こし易いことが判りました。 但しハイ gm グループが安定動作できる環境に調整すると、ロー gm グループが動作しなくなる恐れがあり、ハイ gm の RF 管、映像増幅管、電力増幅管は一旦対象外としました。

さらにテスト・セットは全て水平管にて暫くの期間動作させた後、試験対象を挿し換え可能のコンバータ管に絞り、以下の各段は普通の 6SK7GT, 6SQ7GT, 6K6GT 構成に変更して所要ヒーター電力を低減しました。

さらに以下の「標準コンバータ回路に適用可能な管種 一覧表」に含まれない各管種は、表中の相当管に準拠するものとします。

標準コンバータ回路に適用可能な管種 一覧表

表中で赤字は MT 管、*印はアダプタ装着にて挿し換えします。

| 単三極管 | 6C5GT, 6J5GT |

| 水平管* | 6BQ6GTB, 6CM5(EL36), 6CU6, 6DQ6-B, 6G-B3A, 6G-B6, 6G-B7 6AU5GT, 6AV5GA <アダプタ不要>・・・6W6GT, 6Y6GT |

| 電力増幅管 | 6F6GT, 6G6-G, 6K6GT, 6V6GT |

| RF 五極管* | 6AS6, 6AU6, 6BA6, 6SD7GT, 6SG7, 6SH7GT, 6SJ7, 6SK7(GT) |

| 回路例7 ビーム管を含む四極管/五極管 G2 注入、G1 同調〜P 結合、P 出力。 |

| 回路例8 ビーム管を含む四極管/五極管 G2 注入、K〜G1〜P ハートレイ、P 出力。 |

これまでの文献調査では G2 注入は一例も見当たらず「アレッ」と思った事です。 恐らくは感度が良くないためであろうと考えましたが・・・後日に回路例9 を思いついて G1 注入と比較した結果、局部発振の漏れが大きいのが欠点らしいことが判りました。 回路図例9 では、コイルのタップ下げ調整および結合コイル巻数減らしの調整にて前記の不安定は一応解決しました。(図2.3)

| 回路例9 ビーム管を含む四極管/五極管 G2 注入、P 同調〜K 結合 、P 出力。 |

図3. に示す回路にて試作試験した所、水平管一族は全て円滑に動作したのですが、RF 五極管および電力増幅多極管ではNGでした。 水平管以外の管種で発振させるには、発振コイルはもっとタップ位置を高くとり、結合コイルは密に・・・沢山巻く必要があり、更には G2 電流を抑制するなどの調整余地があるようです。 徳永浩哉 氏のコイル・データではタップ位置=30T/75T、結合コイル=40T と結合を密にしてあり、筆者の自作コイルはタップ位置=20T/約75T、結合コイル=20T、結合不足と思われます。

なお、バリエーションとして結合コイルを K に挿入する場合を「回路例11」として追加しました。(図3. )

| 回路例10 6EJ7〜四/五極管 G1 注入、G2 同調 タップダウン〜P 結合、P 出力。 |

| 回路例11 四/五極管 G1 注入、G2 同調 タップダウン〜K 結合、P 出力。 |

| 回路例12 RF 五極管 G3 注入、K~G1~G2 ハートレイ、P 出力。 |

| 回路例13 RF 五極管 G3 注入、K~G1~G2 コルピッツ、P 出力。 コルピッツ 回路の C 構成は バリコン(VC)/パディングコン(PC) にておこないました。 さらに VC/PC を上下逆にしても動作可でした。 |

まずは 内尾 悟 氏のサイト、「ラジオ工房」 に出会いました。 そのなかの「ラジオ資料館」を探って、「ラジオ配線図集」にては「ビクター4RS-1型」の 6C6 によるコンバータ回路のほか多数例を発見しました。

さらに「ラジオ工房」のリンク集から 原科正彦 氏のサイト 「ポータブルラジオのページ」 に到達しました。 その中の「先人たちの知恵」の中、「5極管コンバータ」では、8例のいろいろな五極管コンバータ回路例が網羅され、氏により解説されており、有名な「AAC 回路」についても解説されていました。 さらに氏が自作された多数のセットの中にも五極管コンバータおよび三極管コンバータ併せて4種の実装例を発見し、初めての「K 注入」例に接して感激しました。

そしてさらに、砂村和弘 氏のホームページ を参照、ハートレイのグリッドに受信信号を注入する例がありました。 単純明快、これなら三/四/五極管オールOKです。 112.6AN8*2 Double tube super radio および 113.Perverse fellow's four tube radio. です。 脱帽あるのみです。

(1) 該当図示解説等例の欄

参照した資料略号または各氏の資料番号等を示しました。

(2) K 注入回路

K 回路には発振回路要素を含まない例のみを表に含め単純化し、P/G2 出力

のみを挙げました。 G2/G3 のバリエーションが種々想定されます。

(3) G1 注入回路での G3 の取り扱い方

G3 が引き出された五極管の場合にて、G3 に特別な動作をさせる三例を除き

K/G3 内部接続管種に相当にて、G3 は K に接続するものとしました。

(4) 発振回路構成の欄

発振同調回路を担う電極略名および結合電極略名のセット、または回路名とし、

筆者が実装試験した回路は赤字表示しました。

「三極管〜五極管で動作する コンバータ回路 一覧表」

| 通 番 | 注入電極 | 出力電極 | ||||

| 1 | K 注入 | 三・四・五極管 | G(1) 同調~P 結合 | P 出力 | (注1) | 原科氏 単球 2Bスーパー |

| 2 | P同調~G(1) 結合 | P 出力 | (注1) | |||

| 3 | 四極管・五極管 | G1 同調~G2 結合 | P 出力 | (注1) | ||

| 4 | G2 同調~G1 結合 | P 出力 | (注1) | |||

| 5 | K 注入 | 四極管・五極管 | G1 同調~P 結合 | G2 出力 | (注1) | |

| 6 | P 同調~G1 結合 | G2 出力 | (注1) | |||

| 7 | G1 注入 | 三・四・五極管 | P 同調~K 結合 回路例5 | P 出力 | MJ2第1図/原科氏 第9/11/19 | |

| 8 | K 同調~P 結合 | P 出力 | (注1) | MJ3実装例2/原科氏 10図 | ||

| 9 | 四極管・五極管 | G2 同調~K 結合 | P 出力 | (注2) | 回路例11 | |

| 10 | K 同調~G2 結合 | P 出力 | (注1) | |||

| 11 | G2 同調~P 結合 回路例10 | P 出力 | (注2) | 徳永 氏/ 原科氏 第6/18図 | ||

| 12 | P 同調~G2 結合 | P 出力 | ||||

| 13 | K~G2~P ハートレイ | P 出力 | (注1) | |||

| 14 | K~G2~P コルピッツ | P 出力 | (注3) | |||

| 15 | G3 独立五極管 | P 同調~K 結合~G3反結合 | P 出力 | AAC回路 | MJ1第19図/原科氏 第20図 | |

| 16 | P 同調~G2/G3 結合 | P 出力 | 原科氏 第8図 | |||

| 17 | G3 同調~P 結合 | P 出力 | 原科氏 第7図 | |||

| 18 | G1兼発振 | 三・四・五極管 | K~G1~G2/P ハートレイ | P 出力 | (注1) | 原科氏 単球レフ/砂村氏 2例 |

| 19 | K~G1~G2/P コルピッツ | P 出力 | (注3) | |||

| 20 | G1 注入 | 四極管・五極管 | P 同調~K 結合 | G2 出力 | P 発振ノミ | MJ1第22図/原科氏 第12図 |

| 21 | K 同調~P 結合 | G2 出力 | (注1) | |||

| 22 | K~G2~P ハートレイ | G2 出力 | (注1) | |||

| 23 | K~G2~P コルピッツ | G2 出力 | (注3) | |||

| 24 | G2 注入 | 四極管・五極管 | G1 同調~K 結合 | P 出力 | ||

| 25 | K 同調~G1 結合 | P 出力 | (注1) | |||

| 26 | P 同調~G1 結合 | P 出力 | ||||

| 27 | G1 同調~P 結合 | P 出力 | 回路例7 | |||

| 28 | P 同調~K 結合 | P 出力 | 回路例9 | |||

| 29 | K 同調~P 結合 | P 出力 | (注1) | |||

| 30 | K~G1~P ハートレイ | P 出力 | (注1) | 回路例8 | ||

| 31 | K~G1~P コルピッツ | P 出力 | (注3) | |||

| 32 | G3 注入 | G3 独立五極管 | G1 同調~K 結合~G2 発振P | P 出力 | MJ1第21図 | |

| 33 | K 同調~G1 結合~G2 発振P | P 出力 | (注1) | |||

| 34 | P 同調~K 結合 | P 出力 | ||||

| 35 | K 同調~P 結合 | P 出力 | (注1) | |||

| 36 | P 同調~G1 結合 | P 出力 | ||||

| 37 | G1 同調~P 結合 | P 出力 | ||||

| 38 | G1 同調~G2 結合 | P 出力 | MJ1第20図 | |||

| 39 | G2 同調~G1 結合 | P 出力 | (注2) | |||

| 40 | K~G1~G2 ハートレイ | P 出力 | (注1) | 回路例12/原科氏 第13図 | ||

| 41 | K~G1~G2 コルピッツ | P 出力 | (注3) | 回路例13 |

(注1) インピーダンス整合のため K 回路はタップダウンまたはリンク・コイルを利用します。

(注2) 適用管種の G2 特性によっては、整合のためタップダウンを要します。

(注3) 同調 C の分割が生じます。 バリコンおよびパディング C のセットが利用できます。

動作電圧供給には RF チョークまたは十分な値の抵抗が必要となる場合があります。

(注4) 共通事項ですが、G2 を特定動作に関与させない回路では C でグランドするものとします。

(2) 不要発射の低減など

五球スーパーのコンバータ回路はアンテナから直接信号を受け入れており、殆どが専用コンバータ管種を使用し、また FM チューナ例では一素子にて発振・混合する自励コンバータ回路の例もあり、RF 増幅段を先行させています。 三極管〜五極管で動作するコンバータ回路の受信機では、ケースにより非同調バッファを含む RF 増幅段の前置が必要かなと考えます。

最後に、とにかく突破口を開くことができた記事の三人の先人、貴重な資料を参照させていただいた 内尾 悟 氏、徳永浩哉 氏、原科正彦 氏、砂村和弘 氏、筆者に度々のサジェッションおよび激励を賜ったR氏に、改めてお礼を申し上げる次第です。