|

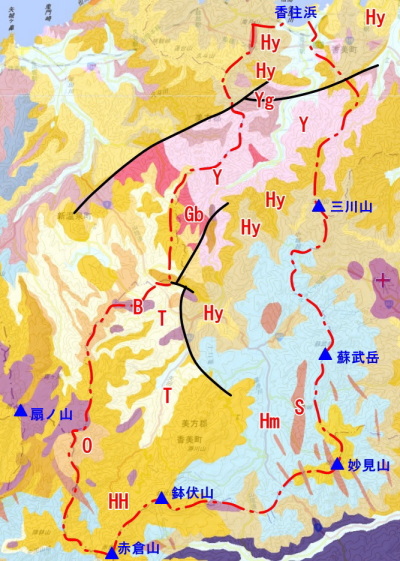

香住浜の色々な小石 (香美町) 青い空を映してさらに青い日本海。香住浜は、その日本海に面して砂浜が長く続いています。快晴の秋の一日、香住浜で小石を集めてみました。 香住浜には砂浜が広がっていますが、局所的に小石の集まったところがあります。そのようなところでは、波打ち際や汀線に沿ったところに小石が打ち上げられています。 香住浜の西で海へ注いでいるのが矢田川です。香住浜では、矢田川流域の多様な地質を反映して、さまざまな種類の火成岩・堆積岩・断層岩(変形岩)が見られました。 1.矢田川流域の地質 矢田川(やだがわ)は、赤倉山に源を発し、北へ流れ下って香住で日本海へ注いでいます。本川の河川延長は38Kmです。 流域には、後期白亜紀の矢田川層群やそれに関連する花崗岩、新第三紀中新世の北但層群、新第三紀鮮新世~第四紀更新世の照来層群や氷ノ山・鉢伏山火山岩類、更新世のアルカリ玄武岩や扇ノ山安山岩などが分布しています。 下に矢田川流域の地質図を示しました。文献によって地質区分や分布が異なっていることが多く、適切でないところがあるかもしれません。

2.香住浜の小石 白っぽいものが多いのですが、赤紫色や緑色・黄土色を帯びたものもあります。 流理による縞模様をルーペで観察すると、湾曲や膨縮などが見られます。石英と長石の斑晶が観察できるものと、それらの斑晶が見られないものがあります。 写真右上の赤い石は、ジャスパーです。流理のある流紋岩が、そのつくりを残したままジャスパーになっています。 流紋岩は、主に矢田川層群の地層に由来すると思われます。

多くが暗灰色ですが、酸化によって赤くなっているものもあります。石の表面に目立つ白い斑点は、斜長石の斑晶です。角閃石あるいは輝石と思われる有色鉱物がふくまれています。 デイサイト~安山岩は、溶岩として産出したものが多いようですが、火山灰や火山礫などの火山砕屑物が固まった火砕岩として産出しているものもあります。火砕岩には、同質の岩石片がふくまれていることがあります。

黒色で緻密な岩石です。黒色の石基の中に、斜長石と輝石あるいは角閃石の斑晶が見られます。斑晶の斜長石の大きさや量に変化が見られます。写真の中には、玄武岩質安山岩とする方が良いものもふくまれています。

緑灰色で、長柱状の角閃石の斑晶をふくんでいます。矢田川の支流、作山川にかかる猿尾滝で見られるので、「猿尾滝ひん岩」と呼ばれていました。 「玢(ひん)岩」は、斑状組織を示す閃緑岩組成の半深成岩を示す岩石名ですが、近年は使用されず安山岩にふくめられています。 作山川に分布するこの岩体は、長らく「岩脈」とされていましたが、マグマが地層を押し上げて餅のようにふくらむ「ラコリス」と呼ばれる形状であることがわかりました(羽地・山路 2017)。

引用文献 羽地俊樹・山路 敦(2017) 兵庫県北部,山陰海岸ジオパーク猿尾滝付近の中期中新世ラコリス.地質学雑誌,123,1049-1054. 淡灰色のものが多く、赤や黄色を帯びたものも見られます。多くが石英や長石の結晶をふくんでいます。軽石や火山ガラスが引き伸ばされたユータキシティック組織が観察できる凝灰岩も見られます(溶結凝灰岩)。 凝灰岩は、流紋岩と同じように主に矢田川層群の地層に由来すると思われます。

中粒~細粒の花崗岩~花崗閃緑岩で、岩石全体が白っぽく見えます。ピンク色のものは、ピンク色のカリ長石を多くふくんだ花崗岩です。 この花崗岩~花崗閃緑岩は、後期白亜紀の矢田川花崗岩です。

白い斜長石と黒褐色の輝石、および赤褐色の部分からなっています。ルーペで観察すると、斜長石は自形~半自形、輝石は半自形~他形のように見えます。 斜長石の硬度は6、輝石の硬度は5.5~6とほぼ同じですが、斜長石の方が風化によって変質しやすく、輝石が少し飛び出し斜長石が少しへこんでいます。 赤褐色の部分は、細粒物質が斜長石と輝石の間を埋めているところです。火山灰のように見えますが、これが何か決定できないので岩石の名前が決まりません。

暗灰色~黒色で、葉理が見られるものがあります。 泥岩は、北但層群あるいは照来層群の地層に由来するものと思われます。

灰色あるいは淡褐色の中粒~細粒砂岩です。写真中央や右下の砂岩のように葉理の見られるものがあります。葉理では、大きな粒子が白っぽい層、小さな粒子が黒っぽい層をつくっています。左下の砂岩には、方解石脈の一部が張りついています(白いところ)。 砂岩は、泥岩と同じように北但層群あるいは照来層群の地層に由来するものと思われます。

白色、灰色、黒色、淡オレンジ色などです。放散虫由来の微小な穴が観察できるものがあります。 チャートの地層は、矢田川流域にはありません。北但層群や照来層群には礫岩の地層がふくまれているので、これらのチャートは礫岩のチャート礫が洗い出されて流れてきたものと考えられます。

マイロナイトは、断層が動くことによって変形を受けた断層岩(変形岩)の一種です。地下の浅い場所なら破壊された岩石が固まった礫状のカタクレーサイトになりますが、深い場所なら圧力が高いために岩石は破壊されつつも流動的に変形したマイロナイトになります。 マイロナイトに見られる流動的なつくりは、剪断の方向に応じた面構造の発達や縞状の組織として見られます。また、元の岩石の鉱物が斑点状に残っている場合があります(ポーフィロクラスト)。 下の写真のマイロナイトは、どれも花崗岩が変形を受けてできたものと思われます。左の3つは、黒雲母や角閃石などが同じ方向に伸びて並ぶ傾向があります。また、どれにも小さなザクロ石が生じています。 右上のマイロナイトは、縞状の構造が顕著です。また、小さな白雲母が生じています。 右下のマイロナイトは、細くて黒い線が平行に表れた面構造が発達しています。細い線には、小さな黒雲母などが集まっています。また、角張った長石の結晶がポーフィロクラストとして多くふくまれています。

■ 場 所 ■ 香美町香住 |